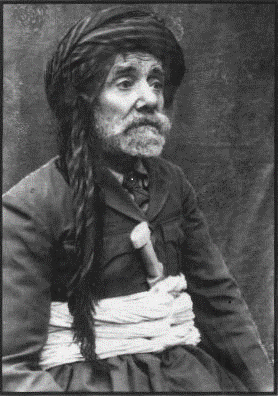

الشاعر والأديب الكوردي پیرەمێرد… القومية (الكوردايتي) من منظور پيرەمێرد – القسم الثاني عشر الأخير –

بقلم: عمر إسماعيل - نقله إلى العربية: سرهد أحمد

تُعدّ القومية – كما طُرحت في السياق السياسي لتلك الحقبة – ظاهرة حديثة نسبياً، نشأت في إطار الحداثة الغربية، وارتبطت بظهور الدولة القومية. ورغم حداثة المفهوم، فإن القومية ليست فكرة موحدة أو محددة بتعريف واحد؛ بل هي ظاهرة معقّدة ومتعدّدة الأبعاد، تتأثّر بالعوامل التاريخية والسياسية والفكرية، وتختلف تعريفاتها باختلاف الأيديولوجيات والرؤى التي تنظر إليها.

فمنذ نشأتها، لم تكن القومية مفهوماً واحداً، بل تعدّدت تصوّراتها وفقاً للسياقات الثقافية والسياسية التي ظهرت فيها. وقد لعبت الأيديولوجيات السياسية دوراً مركزياً في تشكيل مفاهيم الأمّة والقومية، لا سيّما في أوروبا، حيث أسهم المفكرون الفرنسيون والألمان في وضع اللبنات الأولى للفكر القومي الحديث، كل من منطلقه الفلسفي والاجتماعي الخاص.

وإلى جانب العوامل الموضوعية التي تدخل في تحديد مفهوم القومية ومكوّناتها الأساسية، هناك عوامل ذاتية لا تقلّ أهمية، تتصل بالشعور الجمعي والانتماء العاطفي، وكذلك بالمواقف من العرق واللغة والتاريخ والدين. ولذلك، تباينت النظريات الفلسفية والاجتماعية في تفسير نشأة القومية وتطوّرها، ممّا انعكس على تعاريفها، التي كثيراً ما حملت في طيّاتها أبعاداً عرقية وثقافية متباينة.

ببساطة، يمكن النظر إلى القومية على أنها شعور عميق بالانتماء إلى أمّة معينة، يتجلّى في الارتباط العاطفي باللغة، والتاريخ، والثقافة، وفي الاستعداد للدفاع عن كرامة الوطن ورموزه وقيمه. هذا الانتماء يدفع الفرد إلى النضال من أجل الحقوق القومية، باستخدام الوسائل القانونية والشـرعية، بل والتضحية – إذا ما اقتضى الأمر- دفاعاً عن الكيان القومي وحقوقه المشروعة.

هذا التمهيد المختصـر، وما يحمله من تعريفات، يمهّد للدخول إلى أفق الرؤية والفكر عند پيرەمێرد بخصوص القومية والوطنية الكوردية.

يُعد پيرەمێرد واحداً من أولئك المفكرين والأدباء البارزين الذين تكوّنت لديهم مشاعر الوطنية والنزعة القومية الكوردية منذ بدايات حياتهم. فقد نشأ على حبّ الوطن، والاعتزاز بالقومية الكوردية، وتشـرّب ذلك أوّلاً في محيط الأسـرة، ثم في أجواء المسجد والحلقة الدينية وخانقاهات المشايخ.

ومع مرور الزمن، وبفضل تراكم التجارب، تعمّقت رؤيته أكثر من خلال تفاعله مع الشخصيات المرموقة والرموز الاجتماعية الكوردية، ثم من خلال انخراطه في الجمعيات والهيئات السياسية والاجتماعية والمدنية.

وقد شهد پيرەمێرد عن كثب أحداث انهيار الدولة العثمانية، وما تبعها من إعادة رسم الخارطة السياسية للمنطقة، حيث جرى تهميش الكورد وحرمانهم من حقوقهم القومية المشـروعة، وبناء كيان سياسي ودولة مستقلة.

كما أن المظالم التي لحقت بالكورد من قبل الأقوام المسيطرة، لا سيّما الكمالية الطورانية في تركيا، ساهمت بشكل كبير في تغذية الوعي القومي الكوردي، وتعزيز شعور الانتماء إلى الهوية الكوردية، كردّ فعل على محاولات الإقصاء والتهميش والطمس الثقافي التي مارستها. وقد تنامى الإحساس القومي عند پيرەمێرد يوماً بعد آخر حتى بلغ ذروته، فكوّن وعياً قومياً راسخاً، رغم أنه كان في الوقت نفسه شديد التمسك بفكرة الوحدة الإسلامية، كما أشـرنا في مواضع أخرى.

غير أنه – إلى جانب هذا التوجّه – نجد في العديد من نتاجاته الشعرية وأعماله الأدبية، ما يثبت أنه كان يرى ضـرورة أن تتجسّد القومية الكوردية، وينال الكورد حقوقهم؛ كلٌّ ضمن إطار الدولة التي ألحقوا بها، وهو ما سنعود إليه بالبحث لاحقاً.

لكن السؤال الذي طرحه پيرەمێرد بعمق هو: إذا كان سائر الشعوب الإسلامية تسعى إلى تأسيس دولها المستقلّة، فلماذا يُستثنى الكورد وحدهم من ذلك؟ هذا الشعور القومي غدا جزءاً من وجدانه وعقله، حتّى سيطر على مخيّلته وأفكاره، فبدا هذا التصوّر لا ينفكّ عنه حتّى في أحلامه، كما هو الحال في يقظته.

في مقاله الذي كتبه بمناسبة أربعينية پيرەمێرد، أبرز (معروف جياوك) جانباً مهماً من شخصيته، مشيراً إلى أنه لم يكن فقط أديباً شغوفاً بالأدب، محبّاً للثقافة، بل أيضاً مناضلاً قومياً كرّس حياته للدفاع عن القضية الكوردية.. الكلمات التي كتبها جياوك في عام 1946، كانت قد قيلت له شخصياً في حياته، ثم عاد جياوك ليؤكّدها بعد وفاته، قائلاً: “تعرّفت على الحاج توفيق (پيرەمێرد) في إسطنبول قبل 42 عاماً، وقد بدا لي من خلال مقالاته وكتاباته؛ أنه متجذّر في قوميّته الكوردية، ومخلص لها، يحمل إيماناً راسخاً وعميقاً بالكوردايتي. قرأت له أحياناً أبياتاً من الشعر، فكنت أسمع منه قوله: “أتدري ما الذي نحتاجه؟ ينبغي تعليم الشعب ما هي الحرية الشخصية، والاستقلال الفكري، والوعي، والمحبّة القومية؟

إن هذه المشاعر والرؤى القومية لدى پيرەمێرد لم تتوقف عند حدود الحماسة والخطاب غير المترجم إلى فعل، بل تحولّت إلى مشاريع وعطاءات وخدمات قدّمها لقومه، حتّى غدت نموذجاً شاخصاً على مختلف المستويات.

الكوردايتي عند پيرەمێرد تستمدّ جذورها من الدين والإيمان بالإسلام والقرآن، أي أن الانتماء القومي وخدمة الأمّة – في نظره – جزء من الدين، وامتداد لعبودية الله الخالصة.

وبمنظوره أيضاً، فإن النضال من أجل الإسلام والدفاع عن الدين، هو واجب قومي ووطني، إذ إن حماية العقيدة لا تنفصل عن المسار القومي والوعي الوطني.

ومع ذلك، لم يسلم پيرەمێرد من الظلم والجحود؛ فقد تعرّض إلى كثير من الأذى على أيدي معاصـريه، بدل أن يُقدّر ويُكرّم، وينال مكانته اللائقة.

من المؤسف أنه وُجهت إليه اتّهامات، كما أكّد ذلك بنفسه: ” أنهم هتفوا بسقوطي”، كل ذلك نابع من اختلاف في الرأي والفكر بينه وبين أولئك الذين كانوا يُهيمنون على مراكز التنوير والفكر خلال تلك المرحلة في كوردستان، من أصحاب التوجّه اليساري والماركسـي، الذين كانوا يتهمونه بالرجعية والعمالة للإنكليز، ويحرّضون عليه رجال السلطة. حتى الكُتاب والمثقفون من الجيل الذي جاء بعد پيرەمێرد، تجاهلوا إرثه الثقافي، إمّا عن عمد وتعمّد في النسيان، أو من خلال إهمال بعض أعماله لأهداف خفية، أو عبر تحريف وتفسير رؤاه بطريقة تخالف ما كان يقصده.

يمكننا القول إن المرحوم پيرەمێرد، بعد ذهابه إلى إسطنبول، كرّس حياته كلها لخدمة دينه وأمّته، وتحمّل في سبيل ذلك ألواناً من المشقة والابتلاء؛ فقد سُجن مرّات عديدة، وتعرّض للتعذيب، وحُرم من حقوقه الشخصية، وواجه التهديدات والملاحقات، ورضي بحياة الفقر وشظف العيش، ليخدم شعبه وأمّته بصفته شخصاً بسيطاً، دون أيّ منصب سياسي أو إداري، ومع ذلك استطاع، بما امتلك من طاقة واستعداد، أن يبلغ مكانة فكرية رفيعة.

ولانشغاله الشديد بقضايا قومه في تلك الفترة، حتّى غاب عنه أمر مريديه وأقاربه، ولم يوفّهم ما كان يجب عليه أن يؤدّيه تجاههم.

كما أنه ترك زوجته وابنتيه في السليمانية حينما سافر إلى إسطنبول، وأقام هناك 24 سنة، وهذا يحتاج إلى عزيمة وإرادة عالية في مواجهة الغربة والابتعاد عن الوطن، لكنه تقبّل ذلك بهدوء وصبر، لأنه كان يرى في الأمر خدمة لشعبه، ومصلحة عليا لقضيته القومية.. فقد سعى من خلال تعريف الآخرين بأدب شعبه وثقافته، ومشاركته الفاعلة في الحياة السياسية والمدنية في كبرى المدن، وفي عاصمة الخلافة العثمانية، أن يؤدي دوراً في إيصال صوت قومه.

وحين طُلب منه العودة إلى كوردستان، لبّى النداء من دون تردّد، فعاد إلى مدينته، تاركاً خلفه زوجة وولدين.. ترى كم قاسى هذا الشيخ المسنّ من ألم، والشيب قد غطّى رأسه، يحمل في قلبه لوعة الفراق ومرارة البُعد عن الأهل والأحبّة؟ ورغم كل ذلك، فقد كانت الغاية أسمى من المعاناة، فما دام الأمر في سبيل الدين وخدمة الأمّة، ومن أجل الحفاظ على اللغة والهوية والحقوق القومية، فقد رأى في كل تلك التضحيات ثمناً يستحق البذل.

بهذه الروح المخلصة، ظل پيرهمێرد يفكر دوماً في السبل التي تمكنه من تقديم أعظم خدمة لشعبه. حتّى في وصيته التي خطّها قبيل رحيله الأخير، عبّر بصدق عن عمق ارتباطه بتراب وطنه، وأشار إلى تلك الخطط والبرامج التي ظلّت نصب عينيه، ساعياً بها إلى نهضة شعبه وتقدمه.

كان پيرهمێرد مفكراً وأديباً واسع الثقافة، غزير المعرفة؛ جمع بين ملكات الشعر، وكتابة القصة والمسرحية والرواية، وكتابة المقالة الصحفية، والتاريخ، إضافة إلى كونه لغوياً ضليعاً، ومفكراً مستنيراً، ومهتماً بالفلكلور.

ولم يقتصـر دوره على الحقل الأدبي والثقافي، بل كان أيضاً عالماً مثقفاً، سياسياً ودبلوماسياً فاعلاً، وناشطاً مدنياً واجتماعياً، محبّاً للمعرفة والعلوم، منفقاً كثير العطاء.

ومن خلال تلك الأبعاد، وتلك الوسائل والقنوات المتنوّعة، قدّم پيرهمێرد خدمات جليلة لأمّته، مستثمراً كل ما يملك من طاقات، سواء على المستوى الشخصي أم الأسري.. فقد سعى – عبر كتاباته وإبداعاته الشعرية – إلى نشـر الوعي، وترسيخ المعرفة، لتمكين الناس من فهم واقعهم، والإحاطة بما يجري حولهم من أحداث.

لا يمكن تناول الحديث عن النزعة القومية لدى پیرهمێرد من دون التوقّف عند نضاله الديني والإسلامي. فپیرهمێرد، في حقيقة الأمر، كان في الوقت نفسه عضواً في منظمات قومية، وأخرى دينية وإسلامية.

كتب شعراً عن المولد النبوي، وكذلك عن نوروز، إذ جعل من الاحتفال بالمولد مناسبة دينية، ومن نوروز، مناسبة قومية.. ولو لم يكن يرى في نوروز عيداً قومياً، لما حافظ على إحيائه سنوياً، بالكيفية نفسها التي حافظ بها على الاحتفال بذكرى المولد النبوي، والإسراء والمعراج، وغيرها من المناسبات الدينية.

الإحساس بالانتماء القومي الطبيعي، وخدمة الشعب، لدى المرحوم پيرەمێرد، كما أشرنا إليه سابقاً، قد تشكّل لديه منذ الطفولة، وتنامى معه حتّى بلغ أشده. فجدّه لأبيه، المرحوم همزة آغا مصـرف، كان من المقرّبين لرئيس الوزراء أحمد باشا بابان، وقد أمضى جزءاً من حياته بين وجهاء عشيرة الجاف، الذين عرفوا بولائهم القومي الكوردي.

وعندما انتقل پيرەمێرد إلى إسطنبول، اختلط هناك بعدد من الجمعيات والشخصيات الكوردية البارزة، فكوّن علاقات مع رموز مؤثرة، مثل الشيخ عبد القادر، والدكتور فؤاد، والشيخ سعيد پيران، وخليل خيالي، والشيخ سعيد النورسي.

هؤلاء جميعاً كانوا بمثابة مصادر إلهام ومرتكزات لنهوض الوعي القومي والوطني الطبيعي، بما تميّزوا به من أصالة ونزاهة، بعيداً عن أيّ نزعات ضيّقة، أو مطامع شخصية، فكان لهم تأثير عميق في وجدان پيرەمێرد.

لقد اعتزّ پيرەمێرد بكورديّته، ورأى أن الكورد أمّة ضمن الأمّة الإسلامية الكبرى، وإن لم يكن لهم فضل يفوق ما قدمته الأمم الأخرى للإسلام والإنسانية، فلا شك أنهم لم يكونوا دونها في ذلك.

لقد شارك أديبنا بفاعلية في إثراء التراث والهوية الثقافية الإنسانية، لكنه واجه مشكلة كبرى، وهي أنه كان وحيداً لم يحظ بالتعريف الكافي، حتى ظلّ الكثير من أعماله طيّ النسيان.

وفي مرحلة انهيار الدولة العثمانية، حيث أخذت شعوب وأمم عدّة تنال استقلالها، وتؤسّس دولها الخاصة، بفضل التخطيط المدروس، والدعم من القوى الدولية الكبرى المنتصـرة في الحرب العالمية الأولى، التي أسقطت الخلافة، كان الكورد على العكس من ذلك؛ قد تمّ تمزيقهم وتوزيع بلادهم بين الدول المجاورة كما توزّع قطع اللحم على سبيل الصدقة، بينما تمكنت الشعوب الأخرى من بناء دولها، أو على الأقل الحصول على حقّ تقرير المصير، وبذلك استطاعوا الحفاظ على لغتهم وتراثهم القومي وهويّتهم الخاصة.

لم يكن المرحوم پيرهمێرد يرى في الكورد شعباً أدنى منزلة من غيرهم، بل كان يؤمن بأنهم أمّة تسعى إلى الحفاظ على لغتها، وثقافتها، وتراثها، وصون هويتها القومية، وتحقيق كيان مستقل على غرار باقي الأمم والشعوب.

يُروى أنه قبل عودة پيرهمێرد من إسطنبول، تلقّى رسالة من ابن أخته: مصطفى صائب، دعاه فيها إلى العودة إلى السليمانية. لكن اللافت أن مصطفى كتب رسالته باللغة التركية، وهو ما أثار استياء پيرهمێرد وأغضبه، فكان ردّه عليها بروح ساخرة لم تخل من الانتقاد.

أجابه في أبيات:

مصطو! يبدو أنّكَ تتمايل ببردعتك

مضطرب، تميلُ إلى أنْ يُحْملَ عليك

تخطُّ لي رسالة باللّغة التركيّة

في عُرْفِ الملة أنتَ للشِّرك مائِلٌ

وفي إرثِنا نحنُ الكورد:

لغتُنا الكوردية لا نظير لها

ومن خلال هذه الأبيات التي ردّ فيها على قريبه مصطفى، تتجلّى رسالة تحمل في طيّاتها أن هناك خطة بعيدة المدى، ومشـروعاً فكرياً كبيراً في مخياله، هدفه خدمة الشعب والأمّة. فقد كان يحمل رؤى ومشاريع عديدة، ولما عاد إلى كوردستان باشـر بتنفيذها دون توقّف، حتّى إنه يقول: لا تقل إنك تجاوزت الخمسين ولم تحقّق شيئاً، وأن الوقت قد حان ليأخذ الجيل الجديد مكانه. على العكس تماماً ما زالت فيك روح شاب في الـ 25؛ تشعّ أملاً وحيوية، فيقول:

ما الذي أنجزت، وأين أنا؟

بدءاً من الآن؛ يعقد الشّعب عليّ آمالَهُ

ترقّبْ إنْ حلَّ الربيع إنْ شاء الله

فسأثير ضجّة في كوردستان!

حانقاً اخضّ الشمال بالجنوب

أجعل ثور الأرض يهزُّ قرنيه

وأهزُّ الراية الكورديّة

وأُعيد إرث الماضين

من صلاح الدِّين، وكريم خان زند

وبابا شرف خان؛ ملك قلعة دماوند.

ليتحرَّكوا وأرواحُهم راضية مطمئنة

يتحرَّر قومي من إِصرِ العبُوديّة

هذه الرُّوح الوطنية المتجدّدة لـ(پيرهمێرد) تجاه شعبه وأمّته، جعلته يُسخّر أكثر من 60 عاماً من عمره لخدمة القضية القومية، ومناهضة الظلم والجور الواقعين على أبناء قومه، والسعي الحثيث لترسيخ حقوقهم المشـروعة، ودفعهم بخطى واثقة نحو مصافّ الشعوب الحرّة.

وإلى جانب ذلك، أبدع أيضاً في نظم عشـرات القصائد ذات القيمة الأدبية والفكرية الرفيعة، عبّر فيها عن تطلّعات الأمّة الكوردية إلى العظمة والسيادة، وعن تضحيات الشهداء في ميادين النضال نحو التحرّر.

إن عمق الانتماء القومي والوطني لدى پيرهمێرد يشكّل محوراً جوهرياً في مسيرته، وهو ما سنقوم باستعراضه من خلال عدة جوانب أساسية:

أوّلاً/ العناية باللغة والمعجم اللغوي:

كانت اللغة عند الراحل پيرهمێرد جزءاً أصيلاً من الهويّة الوطنية، ولذلك أولى عناية كبيرة للغة، كما أشـرنا من قبل. فقد كان يمتلك دراية واسعة باللغة الكوردية، ولهجاتها، وسخّر علمه وطاقاته في خدمة هذه القضية، ساعياً بجدّيّة لتطوير اللغة القومية، وكان يرفض رفضاً قاطعاً أن يكتب أيّ كوردي بغير لغته الأمّ، دون مبرّر مشروع، معتبراً ذلك تفريطاً لا يُغتفر، بينما عبّر – في المقابل – عن اعتزاز وفخر كبير بلغته الكوردية النديّة.

وفي إرثِنا نحنُ الكورد:

لغتُنا الكوردية لا نظير لها

ورغم ما بين اللهجات الكوردية من تباين، إلا أن خيوط الانسجام والترابط اللغوي تنسج بينها وحدة لسانية متينة.. ومثال على ذلك ملحمة (مم وزين)، المكتوبة باللهجة الكرمانجية، وقصائد مولوي، المكتوبة باللهجة الهورامية، كلاهما ترجمتا إلى اللهجة السورانية.. وهذا ما يدعو للتأمّل؛ إذ لم يكن الهدف من إدراج هذه النتاجات في الأدب الكوردي محصوراً في إثراء المكتبة الأدبية، بل كان الغرض الأعمق تقريب اللهجات الكوردية بعضها من بعض، والعمل على إزالة الحواجز بينها، الأمر الذي يمثّل خدمة جليلة على طريق تعزيز الفهم المشترك، وتكريس الوحدة القومية، وصولاّ إلى لغة معيارية موحّدة للكورد.

ومن جانب آخر، يمكن اعتبار الراحل پيرهمێرد في طليعة الشخصيات التي سعت بجهد صادق إلى إنقاذ الأدب الكوردي من سطوة المفردات الغريبة والدخيلة، عبر صياغة لغة كوردية رصينة، ومنح الشعر هويّة لغويّة نقيّة وأصيلة.

لقد سبق لنا أن تطرقنا مطوّلاً إلى الدور الكبير الذي اضطلع به پيرهمێرد، في وضع الأسس لبناء لغة قوميّة موحّدة، لأن الكورد إذا لم يتّفقوا على لغة واحدة، فإنهم لن يتوحّدوا ولن يحقّقوا أهدافهم القومية. ولعلّ ما قاله في مقال بعنوان (كيف رأيت الدنيا)، يلّخص الأمر بدقّة، إذ يقول: “لنعد الآن إلى عالم الشعر والأدب.. ففي عام 1329 رومي (1913 ميلادي)، صدرت في (إسطنبول) صحيفة كوردية تحمل اسم (غزته). وقد أرسلتُ إليهم من مدينة (جوِلميرك) مقالة اقترحت فيها على جمعية الكورد أن تبادر إلى استدعاء لغويين من مختلف أنحاء كوردستان، من أجل التوافق على لهجة محدّدة تُعتمد كلغة عامة موحّدة للكورد، ويتمّ تدوينها في معجم موثّق. كما أعلنت حينها استعدادي الكامل لتحمّل تكاليف طباعة هذا المعجم. لكن للأسف، لم تلق دعوتي أيّ اهتمام، ولم تجد آذاناً صاغية. ولهذا السبب؛ ترى اليوم أن كلّ فرد يتمسّك بلهجته الخاصة، حتى اختلط الحابل بالنابل”.. “بماذا نفتخر ونحن على هذه الحالة المزرية ؟! لماذا لا يكون لكوردستان شأو عظيم؟ لماذا لا تنطق كوردستان الكبرى بلغة موحّدة؟! أليست اللغة الكوردية – بجمالها وبلاغتها – برهان على وجودنا.. أنا كوردي؛ لماذا أحتاج إلى مترجم بين (وان) و(هکاري).. الهورامية لا تفهم لهجة الجاف!؟ المؤسف أن جهود أهل اللغة والباحثين في القواعد قد ضاعت أدراج الرياح، إذ لم يمنحوا لهذه الوحدة اللغوية مكانتها التي تستحقها”.

ججججججججثانياً/ حماية التراث والثقافة القومية:

كلُّ أمّة، بحكم مسيرتها التاريخية، وتراكم خبراتها، تخلّف وراءها حياة طويلة الأمد ومتجدّدة، تنعكس في منظومة من العادات والتقاليد، وأنماط العيش، والأذواق، والميول الاجتماعية، والطقوس، التي تشكّل ملامح هويّتها. وقد نشأت هذه العناصر من تفاعل الناس مع ظروف حياتهم منذ القدم، فتجسّدت في العادات المرتبطة باللباس والطعام والشـراب، والطقوس الاحتفالية والدينية، والأعراف الاجتماعية، وأشكال اللعب والتسلية، وأساليب الحديث والتواصل في السـرّاء والضـرّاء، وغير ذلك من ممارسات الحياة اليومية.. كما تمتدّ لتشمل أساليب التحيّة والتعامل، والزينة والديكور، وأنماط تنظيم البيت، والعلاقات الأسرية، والسليقة، والذائقة القومية، وهذه تتشكّل داخل كل أمّة، ثم تتجلّى عبرها، وتعرف بها، بحيث تمنح الأمّة فرادتها، وتحدّد طابعها المميّز بين الأمم.. وهذا ما يُطلق عليه التراث، أو الثقافة القومية؛ كما أشرنا سابقاً.. وهي إحدى المهام الجوهرية للدولة القومية، إذ يقع على عاتقها حفظ هذه الثقافة، وذلك التراث، وصيانتهما من الاندثار.

والكورد، بوصفهم أمّة ذات تاريخ عريق، ليسوا استثناء من هذه القاعدة، فهم أيضاً أصحاب ثقافة وهويّة قوميّة راسخة. غير أنهم – في ظلّ غياب دولة وإطار سياسي خاص بهم حتى اليوم – يظلّون كأمّة متميّزة يرتبط وجودهم – إلى حدّ كبير – بالحفاظ على ثقافتهم وقيمهم القومية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية التي تضمن استمرار كيانهم، وبقاء شخصيتهم القومية.

لقد أبرز پيرهمێرد أهمية الثقافة والقيم القومية، واعتبر التمسّك بالثقافة والتراث الوطنيين شرطاً أساسياً لاستمرار الكيان والوجود والهوية القومية.. ففي ظل غياب الدولة والسيادة السياسية، لا سبيل للكورد إلى صون هويتهم القومية من الاندثار والانصهار في ثقافات الأمم الأخرى، إلّا من خلال التمسّك بالثقافة والتراث.

أبرز أعمال پيرهمێرد في الدفاع عن الثقافة والهوية القومية:

1- الاعتزاز بالانتماء القومي:

يقول پيرهمێرد مُفتخِراً:

لن أضعَ رأسي تحت “السِّدارة”، كورديٌّ أنا وعمامتي تَكْفيني

ماذا أفعل بزعيق وأبواق الآخرين، أُغنيتي والتصفيق يَكْفيني

لن أتذوّق (الكازو) أبداً، فاسمُه (منٌّ)، وهو ثمرة المنِّ

كورديّ مغرم بدبس العِنَب، كفى وخز الشَّوْكِ ولسع الزنابير

نشأتُ على قِمَم الجبال مذ طفولتي

هامتي عالية لا تنحني، وهذا العقلُ يكفيني

القصيدة صـرخة كرامة كورديّة، ترفض الذلّ والتبعيّة، ولا طمع لها في السلطة، وتعلي من شأن الحريّة والكبرياء والهويّة. إنها – بحقّ – أبيات ثوريّة وطنية وجودية؛ تعبّر عن شعب اختار أن يعيش بشرف، ولو في شظف العيش، على أن يركع أو يتنازل عن كرامته.

2- الالتزام والتجسيد العملي:

لقد كانت كتابات پيرهمێرد عموماً، والأشعار والحكم والأمثال خصوصاً، صورة صادقة للتراث والثقافة الكوردية؛ فقد جسّد بصدق عادات الكورد وتقاليدهم الاجتماعية الأصيلة، حتّى أنّه ألّف كتيّباً صغيراً في الأدب السّاخر، يجمع بين الطرافة والنقد، عرض فيه رؤيته التربوية بأسلوب يعكس مدى التزامه بثقافته وقيمه القومية.. ولم يكن التزامه نظرياً فحسب، بل بدا جليّاً في سلوكه اليومي، وممارساته الحياتية.. فقد ظلّ وفيّاً للزيّ الكوردي الأصيل، مرتدياً ملابسه القومية، ومتشبّثاً بعاداته الاجتماعية، حاملاً الخنجر والمسبحة رمزاً للرجولة والشهامة، كما يشارك في الدبكات، وتستهويه الألحان الكوردية بشغف واضح.

3- إحياء المناسبات والذكريات:

بذل پيرهمێرد، الحكيم والوطني، جهوداً كبيرة في سبيل الحفاظ على المناسبات القومية والدينية من الاندثار، وذلك من خلال نظم الشعر عنها. فقد كتب عن المولد النبوي الشـريف، والإسراء والمعراج، ونوروز، إضافة إلى مناسبات أخرى؛ كإحياء ذكرى الكوارث، وتخليد الشهداء، والاحتفاء بذكريات القادة والرموز الوطنية.. ومثلما جرت العادة في الأمم الأخرى، التي تخلّد ذكرى شخصياتها المؤثّرة، فقد جعل پيرهمێرد من شعره وسيلة لتوثيق وتخليد الرموز الكوردية، فكتب عن شخصيات بارزة، مثل: مصطفى باشا الياملكي، والملا أفندي الهوليري، والشيخ ئول قادري، والشاعر والمفكر عبد الواحد نوري، وغيرهم.

4- التدوين وحفظ التراث:

في خضمّ النتاج الأدبي، كان للشعر والأمثال مكانة أساسية في توثيق وتسجيل جانب كبير من الثقافة القومية، وبثّ الروح في التراث الكوردي. إذ تولى پيرهمێرد؛ عبر الشعر، وبأسلوب بسيط قريب من عامّة الناس، مهمّة إحياء هذا الإرث، ونجح في حمايته من الضياع.. ولو لم يكن هناك وعي ثقافي، وإدراك حضاري راسخ، لدى أديبنا، في تلك الحقبة، لما أمكن إنقاذ هذا التراث من الانصهار والفناء، ولبقيت ثقافات الأقوام الأخرى هي المهيمنة على الثقافة الكوردية، ولظلّ التراث القومي الكوردي مجرد ذكريات باهتة في صفحات التاريخ.

ثالثاً/ تعزيز اللحمة الوطنية:

تُعدّ هذه من أهمّ المهام التي برزت منذ بدايات تشكّل الهويّة القومية، ثم لاحقاً في سياق الدفاع عنها، وحمايتها من التفكّك؛ فالوحدة الداخلية لأيّ شعب لا تزال الشـرط الأساس لبقائه واستمراره، وإلا أصبح فريسة سهلة أمام القوى المتربّصة، حتى بوجود كيان سياسي ودولة مستقلة.. ومن هنا، يُمكن اعتبار (حاجي قادر كويي) رائد الهُويّة القومية الكوردية، إذ بذل جهوداً كبيرة في رصّ الصفوف، وتعزيز اللحمة الوطنية.

وقد قالَ في بعض الأبياتِ الّتي أنشدها:

كونُوا أحبَاباً في السّهُولِ والقُرَى والولايات

كونُوا كشَخْصٍ واحِد، أيّاً كان آباؤُكم

من “بوتان” إلى “بابان” حتّى تخُوم “الري“

مِنَ الأَوْلَى أنْ تَدَعَ العشرةَ تلحقُ بالتِّسْعة ([1])

نكون مُوحَّدين في التَّعليم وفي الكتابة

في الزِّي واللّغةِ والعاداتِ والدِّين

هذه الأبيات تعبّر عن صوت ينبع من أعماق الشعور بالحاجة الملحّة إلى التكاتف والتلاحم، حيث يعلو نداء الشاعر كصـرخة قومية تدعو إلى توحيد الصفوف في جميع المجالات، سواء في التعليم، أو الكتابة، أو اللباس، أو اللغة والفن والدين.

ولما كان پيرهمێرد تلميذاً مخلصاً لـ(حاجي قادر كويي)، فقد أكّد هو أيضاً في مقالاته على أهمية وقيمة هذه القضية، حيث تناول موضوع كيفية الحفاظ على وحدة الصف، وترسيخ مفهوم التماسك بين الكورد، بالإضافة إلى توعية أبناء الأمّة بمخاطر الانقسام والشتات، والتهديدات الجدية التي تستهدف وجودهم وبقاءهم كأمّة واحدة.

وقد قالَ في بعض أبياتِه:

إذا كنتم إخوة فيما بينكم

مخلصين لبعضكم، دون ضجيج

فلن يخذلكم أحد على الأرض

يقولون أربعة ثعالب تصـرعُ أسداً

طالما أنتم أسود، فَلِمَ الفرار؟

رابعاً/ تدوين الأحداث والاهتمام بشخصيات التاريخ القومي:

إن حفظ التاريخ، وتوثيقه، وتتبّع أحداثه، بشكل عام، واستذكار الأمجاد، بشكل خاص، وتسجيل العبر والدروس من الهزائم والسقطات، يُصبح مخزناً كبيراً للذاكرة، ويُسهم في بناء العقلية، كما يُشكّل مدرسة لتربية الأجيال على الاعتزاز بتلك الأمجاد، واستخلاص الدروس من تلك الإخفاقات.. وفي الوقت نفسه يُصبح عاملاً قوياً في بناء الهُويّة الوطنية.. ومن هذا المنطلق، كتب پيرهمێرد العديد من الكتيّبات والمقالات التاريخية، ونشـرها على شكل كتب، أو بشكل متسلسل في جريدة (ژیان)، و(ژین)، وغيرهما من المجلات والصحف التي شارك فيها.. ومن هذه الأعمال (دوازدەسوارەی مەريوان – فرسان مريوان الـ 12)، ومسـرحية (مەحموود ئاغاى شێوەکەڵ) ، وسلسلة (تاريخ وشخصيات)، الّتي نشـرها في جريدة (ژین)، وسجّل فيها سيراً ذاتية للعديد من رجال هذه الأمّة، أمثال: (سعيد النورسي)، و(سليمان بك بانه)، بالإضافة إلى تاريخ موجز للعديد من العائلات والقبائل الكوردية.

خامساً/ تعريف الأمم الأخرى بالثقافة والأدب القومي الكوردي:

كان المرحوم پيرهمێرد واحداً من الرواد الذين تركوا بصمة بارزة في هذا المجال، وخاصة خلال الفترة التي عاشها في (إسطنبول). فقد كان من أبرز مشاريعه التعريف بالكورد لدى الشعوب الأخرى، وذلك عبر إبراز الأدب والثقافة الكوردية، وبالأخصّ الشعر والقصائد لشعراء كبار ومرموقين، مثل مولوى ونالي وغيرهما، حيث ترجم نتاجاتهم إلى اللغات التركية والفارسية والعربية.

وكان اهتمامه الأكبر باللغة التركية، كونها آنذاك لغة السلطنة العثمانية، فيما كانت (إسطنبول) مركزاً عالمياً للفكر والحياة الأدبية والثقافية، ومجمعاً للمفكرين والمثقفين من مختلف الاتجاهات.. ومن هنا سعى پيرهمێرد إلى أن يجعل من الأدب الكوردي مادة حاضـرة لدى الآخرين، ليكتشف الناس في تلك الأوساط أن للكورد لغة وأدباً راقياً لا يقلّ شأناً عن آداب الأمم الأخرى.. كما أن مقالاته بالفرنسية، التي نشـرها في بعض الصحف، أضافت بعداً آخر لهذا الدور.

سادساً/ إيقاظ الحس القومي والوعي الجمعي:

سعى المرحوم پيرهمێرد، من خلال جهوده التوعوية المستمرة لأبناء أمّته، إلى ترسيخ الإحساس القومي والوعي الجمعي لدى الكورد، معتمداً في ذلك على نشـر العلم والمعرفة، بوصفهما أداتين أساسيتين لبناء الهُويّة القوميّة.

لقد كان يؤمن بأن تحويل هذه المشاعر القومية إلى رابطة وطنية متينة هو السبيل الوحيد لحماية الأمّة، خاصة في ظلّ غياب كيان سياسي مستقلّ، أو دولة تجمع الكورد تحت رايتها. ومن هنا، فقد جعل من الوعي القومي ركيزة مركزية في مشـروعه الفكري والثقافي، بوصفه الضامن الحقيقي لاستمرارية الأمّة في وجه التحديات والتهديدات.

أحد الآليات التي استخدمها پيرهمێرد في تأسيس الوعي الجمعي والقومي، وإحياء القيم الوطنية، تمثّلت في إحياء المناسبات القومية، وتخليد ذكرى استشهاد وإعدام القادة والأبطال من أبناء هذا الشعب، أو الإخفاقات، عبر نتاجات أدبية وقصائدية خاصة بهذه المناسبات.

وكان ذلك دافعاً لدى أديبنا الراحل؛ لابتكار عدد من الروائع الشعرية الرفيعة، والمقطوعات الأدبية المتميزة في تمجيد هؤلاء الشهداء والأبطال.

وفيما يأتي مثال من أعماله التي تندرج تحت عنوان شهداء الكورد، حيث يقول:

هذه السّماء الزّرقاء، التي هي كثوب الحِداد

فسّروها أنها قبّة من غمام الحزن

عجلة قديمة صدأت آلتُها

إن لم تشحمها بالدِّماء، توقف دورانها

عجوز في كل ليلة تتزوج

تُصبغ شفتيها بدِماء زوجها، وتدّعي أنّه الشفق

أحياناً يحمرّ الفرات بدمِ (آل النبي)

ودماء الكورد بدجلة تمتزج

في نهاية هذا القرن العشرين للمدنيّة

في كل ناحيةٍ كانت هناك مشنقة، نُصبت لنا

ذاك يزيد الظالم، وهذا خائن لعين

إلى متى يا رب، نظلُّ أسرى بيد هؤلاء؟

ننشد الحياة، فيفهمها غيرنا مماتاً

لا فرق بين حياةٍ وموت، بين خيرِ وشرٍّ

ما من زعيمٍ كوردي إلّا وعُلِّق على المشانق

وما بقي – بما في ذلك بيوت الله -، التهمتْهُ النيران

مثل أشرافِ الكورد لم يَنْبُغْ أحد

ضحوا للوطن بأرواحهم، بلا تبرُّم!

متى رأى في غير شعبي

من ينشد الشِّعرَ أمامَ عتباتِ المشانق؟

الموت في سبيل حياة الوطن، فضيلة

أيا ليتَ الفرصة تُتاح لنا

لنعيشَ مِثْلَهم في قلُوبِ الشَّعْب

يتحتَّمُ علينا في كلِّ عام؛ طالما كُنَّا في الحياة

أنْ نحيي يوم الرّابع والعِشْرين من أيّار حزناً

تلك الشقائق الحَمْراء الّتي نمتْ هناك

كالأم الثكلى المفجُوعة بأبنائها

أوراقها الحمراء دم الشُّهداء

والبقعة السوداء كبدها المحترق!

كتب الشاعر پيرهمێرد هذه المقاطع الشعرية تخليداً لذكرى الكارثة الدموية التي وقعت في 24 أيار عام 1925، والتي راح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء، من رجال ونساء وأطفال، علّقوا على أعواد المشانق.. كما أُحرقت القرى والمدن والقصبات الكوردية على يد الكماليين المتطرفين، وهُجر السكان قسراً من منازلهم، فتشتتوا في أصقاع الأرض.

وقد استمر پيرهمێرد، لسنوات طويلة، بإحياء ذكرى هذه الفاجعة في قصائده، مستحضرا آلامها، لتظلّ حاضـرة في الذاكرة الجمعية للأمّة الكوردية.

سابعاً/ إنهاض المجتمع الكوردي بالوعي والمعرفة والإحياء:

كان الراحل پيرهمێرد واعياً بعمق هذه القضية، ومدى أهمّيتها، ولم يكن اغترابه في (إسطنبول) سوى لاكتساب العلم والثقافة من روح عصـره، على أمل أن يعود يوماً ليخدم شعبه.. لقد كان حلمه الدائم أن يرى أمّته ناهضة، تسير جنباً إلى جنب مع باقي الأمم في ركب الحضارة والحياة الكريمة.. لم يكن ذهنه يعرف السكون؛ فعلى ضفاف دجلة، حيث اعتاد الجلوس لساعات طويلة، كانت هموم قومه ترافقه، فيترجمها إلى أبيات شعرية تنبض بالمعاناة والأمل.

يمكننا أن نقول إنّ پيرهمێرد، من خلال هذا النص، لم يكن فقط يسرد حلماً خيالياً، بل كان يصوغ رؤية فكرية ذات طابع علمي وسياسي، يُسقط من خلالها همومه ومشاعره تجاه واقع أمّته المزري.

وقد صوَّر ذلك شِعْراً؛ بقوله:

في ليلةٍ على ضِفاف شطِّ بغدادَ، سرحتُ بخيالي أتأمّل حال الكورد

أدركت أنّني متأخّر، فشمّرت عن ساعدِ الجد

بجناحَيْ الشِّعرِ والخيال، حلّقتُ بعيداً طليقاً

وطرتُ في سماءِ العزّة!

أرمق فضاء أملي بلا نهاية، مُضيئاً صافياً

بزوغ نجم الكورد نورٌ يشقّ الحجُب

رأيتُ دولةً جديدة تنهض، خلفاً للدّولة العباسية

وأنا وقعتُ أيضاً في هوى زهرةِ (لاله عبّاسي)!

كنت أرسم حدودي على أرض الروم والعجم

وامتدّت لتخوم (فيلي) و(لور) و(زهاوي) أيضاً

من اليمين كانت (سابلاخ)، حتّى حدود (هكاري)

وبمحاذاة الشّمال تصل إلى (چاري)!

إذا كان هذا يميناً وشمالاً، اتّجه صوبَ الشرق

كلّهم قومُنا، محاربون منهكون!

إنّ هذه الأبيات تؤكّد أنّ پيرهمێرد لم يكن يكتُبْ من باب التّرف الشعري، بل كان ينحت رؤيته لأمّة تنهض من سباتها، وتستردّ كرامتها ومكانتها بين الشعوب.

ثامناً/ حرص پيرهمێرد على حماية قومه من ويلات الكوارث:

كان پيرهمێرد حريصاً على حماية قومه من ويلات الكوارث والحروب، فلم يكن يوماً منخرطاً في الثورات العنيفة أو الحركات المسلّحة، بل كان ينظر إليها بعين الواقعية وبعد النظر. فابتعاده عن مثل هذه المغامرات لم يكن ضعفاً أو خوفاً، كما يروّج البعض، بل كان ثمرة وعي قومي، ورغبة صادقة في تجنيب شعبه الدماء والخراب.

لقد كان يؤمن أن الاندفاع الأعمى لا يقود إلا إلى الهلاك، وأن التضحية بالعقل والضمير في سبيل مغامرات غير محسوبة ليست من النضال الحقيقي في شيء. من هنا برز دوره لا بوصفه شاعراً فحسب، بل مثقفاً واعياً، وفيلسوفاً متبصراً، ورجل سياسة واقعياً يدرك مسار التحوّلات.

وبعد سقوط الخلافة العثمانية، وصعود القوى الكبرى، تبيّن له أن العالم يتّجه إلى نظام دولي جديد، قائم على القوانين والتنظيمات والمؤسسات العابرة للحدود. عندها أيقن أن زمن الحروب العشائرية، والانتفاضات الدموية، قد ولّى، وأن الاستمرار فيها لن يجلب إلّا مزيداً من الخراب، وسفك الدماء، والفقر، والبؤس، دون أيّ مردود حقيقي.

لذلك رسم پيرهمێرد لنفسه طريقاً آخر، طريق النضال المدني والفكري، والعمل القومي الواعي، والابتعاد عن الفوضى والعنف الأهوج.

كان پيرهمێرد سابقاً لعصـره بسنوات طويلة، وقد جسّد بوعيه السياسي رؤية لم يستطع كثير من معاصـريه استيعابها.

ورغم النقد الذي وُجّه إليه من صغار العقول، إلا أنه ظل ثابتاً على قناعته بأن مواجهة النظام العالمي الجديد بالسلاح لن تجدي نفعاً، بل تكون بالفكر والتنظيم والعمل المؤسسي الراسخ. فقد شهد العالم آنذاك تحوّلات كبرى انعكست سلباً على الشعب الكوردي، إذ جرى تقسيمه بين الدول المحيطة، فحرم من جميع حقوقه القومية.

وقد أدرك أديبنا أنّ تقسيم الكورد كان نتيجة قرارات تعسفيَّة بين تلك الدول، وأن ثمة أمراً واقعاً جديداً يفرض نفسه اليوم؛ بإمكان الكورد أن يستثمروه ضمن الدول التي قُسموا عليها، عبر خوض نضال سياسي طويل لانتزاع حقوقهم المشروعة.

وإذا ما قرأنا بتمعّن كتابات السياسي (محمود آغاي شيوهكَـل) يتجلى لنا بوضوح رؤية پيرهمێرد، حيث عبّر بصدق ووضوح عن أوضاع كوردستان. كما أن بعض نتاجاته الأدبية الأخرى تكشف عن موقفه تجاه القضية القومية الكوردية في إطار الدولة العراقية، مؤكّداً ضـرورة إيجاد حل عادل لها، ولا سيّما في عهد الحكم الهاشمي. يقول إحدى قصائده:

لماذا هكذا نُواجه بعضنا بعضاً؟

بلا سيفٍ، كالأسُودِ ننفعلُ فجأةً!

بدلَ أنْ نمسك بأيدي بعضنا بعضاً

ونبكي على حالِنا في حضرة الله

لِنَكُنْ جَمْعاً عراقيّاً مُوحَّداً

شعباً راقياً، لا فرقة فيه

لنحيا معاً بسَلامٍ ووِئام

لِمَ نقعُ في الكراهية؛ بالانقسام؟!

في هذه القصيدة، يوجّه پيرهمێرد نقداً لاذعاً لحالات الانفعال، وردود الأفعال المتشنّجة، التي تصدر عن البعض، بحجة انتزاع الحقوق القومية، دون تفكير في العواقب. ويُبرز فيها أيضاً؛ قناعته بأن الحقوق لا تُنتزع بالصدام، بل عبر النضال الواعي والعمل المشترك داخل الإطار الوطني.. ففي نظره؛ لا سبيل أمام الكورد، وسائر أبناء العراق، إلا العيش المشترك في دولة عادلة تحتضن الجميع على أساس المساواة والاحترام المتبادل.

تاسعاً/ دعم قضية استقلال كوردستان، وحقّ الكورد في إقامة دولتهم:

قضية استقلال كوردستان، وحقّ الكورد في إقامة دولتهم، لم تكن – في فكر الراحل پيرهمێرد – موضوعاً للجدل أو الرفض، بل حقيقة نظرية ثابتة. فقد رأى أن الكورد، مثل سائر الشعوب التي استقلّت بعد انهيار الدولة العثمانية، يملكون الحق الطبيعي في تقرير مصيرهم، وبناء كيان سياسي مستقل.

ومن هذا المنطلق، اعتبر أن الاستقلال ليس خياراً ثانوياً، بل حقّاً أصيلاً لا يمكن إنكاره. لذلك ظلّ حلم الدولة الكوردية حاضـراً بقوّة في كتاباته وأفكاره، إذ كان يؤمن بأن الحدود المصطنعة لا تستطيع إلغاء حقيقة كوردستان؛ كأرض وهويّة متميّزة.

حتّى في بغداد، ظلّ پيرهمێرد يعيش بخيال كوردستان حرة، تراوده فكرة الاستقلال كأمل دائم لا ينطفئ.

في ليلةٍ على ضِفاف شطِّ بغدادَ، سرحتُ بخيالي أتأمّل حال الكورد

أدركت أنّني متأخّر، فشمّرت عن ساعدِ الجد

بجناحَيْ الشِّعرِ والخيال، حلّقتُ بعيداً طليقاً

وطرتُ في سماءِ العزّة!

أرمق فضاء أملي بلا نهاية، مُضيئاً صافياً

بزوغ نجم الكورد نورٌ يشقّ الحجُب

رأيتُ دولةً جديدة تنهض، خلفاً للدّولة العباسية

وأنا وقعتُ أيضاً في هوى زهرةِ (لاله عبّاسي)!

كنت أرسم حدودي على أرض الروم والعجم

وامتدّت لتخوم (فيلي) و(لور) و(زهاوي) أيضاً

من اليمين كانت (سابلاخ)، حتّى حدود (هكاري)

وبمحاذاة الشّمال تصل إلى (چاري)!

إذا كان هذا يميناً وشمالاً، اتّجه صوبَ الشرق

كلّهم قومُنا، محاربون منهكون!

في هذا العمل الشعري، يعبّر الشاعر عن اعتزازه العميق بالتراث الكوردي العريق والعادات الأصيلة، مؤكّداً بثقة على روح الاكتفاء الذاتي والاستقلال. فهو يُشير ضمنياً إلى أن الكورد قادرون على الاعتماد على أنفسهم، وأنهم ليسوا بحاجة إلى ما في أيدي الآخرين.

وهذا هو جوهر الاستقلال الذي تشرّبه پيرهمێرد، وعبّر عنه في شعره بصدق.

وها هو ذا يعبّر مجدداً – عبر أبياته الشعرية – عن فكرة الاستقلال المتّقدة:

قسماً بعزم الكورديَّ الّذي خدش بالسَّيْف كتف ريتشارد

لن تسقُطَ عمامةُ الكورديّ أبداً حتّى لو حرّك كتفيه بعنف

ليلةٌ، رَجُلٌ، في الثَّلْج، بقيَ، لم يمُتْ، رأى ناراً تتّقد من بعيد

اليأسُ عندي كفرٌ، فلِمَنْ هذه النَّار المتوقِّدة في قَلْبي

دلالة هذه الأبيات، أن أديبنا الفذّ؛ يبدأ بقَسَم يربط بين الهوية الكوردية والمقاومة، مشيراً إلى أن التاريخ يشهد على هذه العزيمة المتّقدة التي لا تقبل الاستسلام. بمعنى أن الكوردي لا يُكسر بسهولة، وأن صموده هو نوع من المقاومة الصامتة.

كان الراحل پيرهمێرد يحمل في أعماقه شوقاً قوّيًا إلى الحرية؛ ينبض قلبه بها، ويحلم بكوردستان موحّدة بلا حدود أو قيود. ففي خياله كان يرى نفسه يكسر الحواجز الجغرافية، ويوحّد أجزاء الوطن الكوردي الممزّق.

لكن ذلك الحلم لم يعمي بصيرته عن الواقع، فقد كان واقعياً مدركاً لحقائق عصـره؛ يعلم أن العالم، بعد سقوط الدولة العثمانية، دخل مرحلة جديدة من التنظيم الدولي، حيث تشكّلت الحدود السياسية وفق معاهدات واتفاقيات وقوانين دولية نالت اعتراف المجتمع الدولي.

ومن هذا الفهم العميق للواقع، أدرك پيرهمێرد أن المطالبة بالاستقلال الكامل، أو تجاوز هذه الاتفاقيات الدولية، لن تؤتي ثمارها ما لم تُطرح ضمن إطار سياسي ناضج، يأخذ في الحسبان مواقف دول الجوار، ويعتمد آليات عقلانية وفعالة تحفظ للشعب الكوردي حقوقه المشروعة ضمن منظومة القانون الدولي.

بهذا القِسْم، يسدل الستار على هذا العمل الّذي كان ثمرة ترجمة جادة، نابعة من إيمان راسخ بقيمة الكلمة. وقد سعى المترجم إلى نقل فكر الشاعر والأديب الكوردي الكبير پيرەمێرد من لغته الأمّ (الكوردية السورانية) إلى العربية، ترجمة تليق بعمق فهمه، وأصالة رسالته، وتصوّره الشامل. لقد تجاوز أديبنا الشاعر المناضل پيرەمێرد التقليد؛ فلم يكن شاعراً أو كاتباً فحسب، بل كان فيلسوفاً مؤمناً، ملتزماً برؤية دينية إسلاميّة متجذّرة، صاغ من خلالها نظرته الوجودية إلى الكون والإنسان، وبثّها في العالم عبر لغة الشعر وجماليات الأدب، بما يحمل من تأمّلات، ونُضج وبصيرة. وتأملُ مجلة الحوار أنْ يكتمل هذا العمل بين دفتَيْ كتاب في المستقبل القريب، ليكون بين يدي القارئ العربي نافذةً مشرعة على عقل كوردي تنويري، وفكر مقاوم للاستلاب والانسلاخ، حافظ على إيمانه العميق بالقيم الإسلامية الإنسانية، والقومية، حتى آخر لحظة من حياته. كما ترجو أن يكون هذا النتاج المتواضع لبنة تضاف إلى جسر التفاهم الثقافي بين الكوردية والعربية، ومساهمة صادقة في تقريب العقول والقلوب، وإضاءة متواضعة في درب طويل لا يعرف الانقطاع.

[1]– مثل كوردي يُقال لِمَنْ خَسِـرَ شيئاً، ثُمَّ يُطْلَب منه أنْ يتخلّى عنِ الباقي؛ بمعنى: لا فائدةَ من التمسُّكِ بما تبقَّى، فليذهَبْ كُلّه.

العدد ١٩٣ ǀ خريف ٢٠٢٥ ǀ السنة الثالثة والعشرون