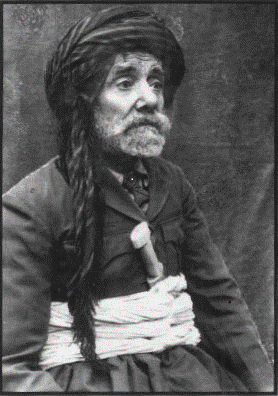

الشاعر والأديب الكوردي (پیرەمێرد) (القسم العاشر)

بقلم: عمر إسماعيل - نقله إلى العربية: سرهد أحمد

الأخلاق من منظور (پیرهمێرد)

تشغل (الأخلاق) حيّزاً شاسعاً في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهّرة، فهذه المسألة من أهمّ محاور النصوص المنزّلة، فمكارم الأخلاق صفة من صفات الأنبياء، وقد خصّ الله تعالى نبيّه محمداً (صلى الله عليه وسلم) بصفات جمعت له محامد الأخلاق ومحاسن الآداب؛ فذكر دماثة خلقه قائلاً: [وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ]، فهي بلا شك تنشئة ربانية نشأ عليها الرسول، لذلك كانت محور دعوته، ونهج حياته.

كما لا تجد مفكراً، أو فيلسوفاً، إلا وكانت له مقولات حول القيم الأخلاقية، وحتى على مستوى المدارس الفلسفية هناك موضوعات عن الأخلاق بوصفها فلسفة قائمة بذاتها. ومن أولئك الفلاسفة والمفكرين – المسلمين منهم – أمثال (الأمام الغزالي) و(ابن مسكويه)، والغربيين أمثال (إيمانويل كانط)، و(ألبرت شفايتزر)، ويطلق على هؤلاء فلاسفة الأخلاق، بمعنى أن منظومة الأخلاق هي محور تفلسفهم.

تعريف الأخلاق:

الأخلاق تأتي بمعنى السلوك، أي السلوك المنسوب إلى الفاعل. كما يعرّفها الإمام الغزالي بأنها: “هيئة في النفس راسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسـر، من غير حاجة إلى فكر ورويّة، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلاً، وشرعاً، سمّيت تلك الهيئة خلقاً حسناً. وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة، سمّيت الهيئة خلقاً سيئاً. وإنما قلنا هيئة راسخة، لأَن من يصدر عنه بذل المال على الندور، لحاجة عارضة، لا يقال: خلقه السخاء، ما لم يثبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخ؛ وإنما اشترطنا أن تصدر منه الأفعال بسهولة وعفويّة، لأن من تكلّف بذل المال، أو السكوت عند الغضب، بجهد ورويّة، لا يقال: خلقه السخاء والحلم. وهنا يوضّح الإمام الغزالي بأن: الخلق عبارة عن الفعل، فربّ شخص خلقه السخاء ولا يبذل؛ إمّا لفقد المال، أو لمانع، وربما يكون خلقه البخل، وهو يبذل؛ إمّا لباعث، أو لرياء! فكلّ إنسان خلق بالفطرة قادراً على الإعطاء والإمساك، وذلك لا يوجب خلق البخل، ولا خلق السخاء، فالخلق هنا هي هيئة النفس، وصورتها الباطنة”.

ولـ(پیرهمێرد)؛ الأديب والحكيم، مقولات عن الأخلاق، نسَجَها على شكل أبيات، وعرضها في مقالات، تماشياً مع رؤيته لهذه المسألة ذات الشـرعة الدينية والموضوعية، نقف على عددٍ منها:

- دين الإسلام، صحيفة ژین، العدد: 987، السنة الـ(24)، تشـرين الثاني 1984، ص:1، تحدث فيها عن مجموعة من الأخلاق التطبيقية.

- درس الأخلاق، صحيفة ژین، العدد: 862، السنة الـ(21)، آذار 1942، ص: 1.

- الصدق والكذب، صحيفة ژین، العدد 652، السنة الـ(15)، كانون الثاني 1942، ص:4، يتحدث فيها عن الصدق كأخلاق تطبيقية، وعكس ذلك هو الكذب، بحيث يتركان أثرهما على الأفراد.

- فلسفة، أيّهما أحسن الصفح أم الثأر؟ ژین، العدد 639، السنة الـ(15)، آب 1942، ص:1.

- اجتماعيات، صحيفة ژیان، العدد 459، تشـرين الأول 1935، ص: 1، يتحدث فيها عن جملة من الآداب الاجتماعية الرديئة التي نهى الإسلام عنها.

- اجتماعيات، صحيفة ژین، العدد 630، السنة الـ(15)، حزيران 1941، ص: 1، يتحدث فيها عن مجموعة من الآداب والأخلاق الإسلامية التطبيقية.

- الدين الإسلامي وتربية الأخلاق، ژین، العدد 1009، السنة الـ(25)، مايس 1950، ص: 1.

الأخلاق والدين:

لمفهوم الأخلاق الحسنة، مكانة ثابتـة في الثقافة والممارسة الإسلامية غير قابل للاستبدال، فهناك نصوص (القرآن الكريم، والأحاديث النبوية) تشدّد على رسوخ هذا المفهوم، فكلاهما على صلة وثيقة ببعضهما البعض. ومن يتأمّل في هذه الصلة، يجد استحالة حصـرها في جانب أو وجهٍ واحد، بل هي صلة متعدّدة الجوانب والوجوه؛ ذلك أنها قد تكون علاقة تاريخية، بمعنى أن الأخلاق والدين شهدا أحداثاً معيّنة، ومرّا بأطوار محدّدة. وقد تكون علاقة نفسية، أي أنهما يمدّان الإنسان ببواعث ومقاصد مخصوصة، ويولّدان عنده مشاعر ومسالك معلومة. وقد تكون علاقة اجتماعية، بمعنى أنهما ينشئان بين الناس علاقات منتظمة، ومصالح مشتركة، تحتضنهما جملة من المؤسسات، وتحميها أنواع من الجزاءات. وقد تكون علاقة منطقية؛ أي لهما خصائص صورية، تورثهما قدرة استدلالية معيّنة. وقد تكون علاقة معرفية، بمعنى أنهما ينطويان على معايير ومبادئ أولى تنزل منزلة الأصول، التي يتفرّع أو يتأسّس عليها سواهما. وقد تكون علاقة كيانية أي أنطولوجية، بمعنى أن العلة في وجودهما مشـرّع إلهي، أو مشـرّع إنساني، يضمن نفعهما للإفراد والجماعات.

وهناك ثمة إجماع بين الفلاسفة المسلمين على وجود عَلاقة وطيدة بين الدِّين والأخلاق على عكس الفلاسفة الغربيين، فهؤلاء لم يقولوا بوجود تداخل بين هاتين المنظومتين بأيّ وجهٍ من الوجوه المختلفة كلها، حتى وإنْ ذهبوا في هذا المنحى، فذلك لا يتعدّى أحياناً الوجه الواحد، فضلاً عن أنّهم لا يُنبِّهون دائماً إلى طبيعة الوجه الّذي أخذوا به، وقد يكون قد بحثوا ثلاثة أشكالٍ حول جدليّة العَلاقة بين الدِّين والأخلاق: “الأخلاق تبعٌ للدين”، و”الدين تبعٌ للأخلاق”، و “كلاهما حقلٌ مستقلٌ عن الآخَر”.

وعلى أيّ حال، يصعب هنا البتّ في هذه المسألة، فقصدنا من هذا السـرد هو التمهيد لعرض ما يراه (پیرهمێرد) – بوصفه مفكراً وفيلسوفاً – في ذلك، وأيهما يتبع الآخر؟

ففي بيت شعري؛ يقول:

وبالدِّين أيضاً تستقيم الأخلاق

يا أسفي؛ عكرٌ هو هذا الماء الزلال

وفي قصيدة بعنوان (أقدام مباركات)، نسجها بمناسبة ولادة حفيدته (بروين)، يؤكّد فيها على أن الدين هو مصدر الأخلاق، ومطلعها:

مصدر الأخلاق هو الدين

الناس تأمن الرّجل المتديِّن

اصطفى الله لنا الدِّين

وبيَّن لنا صالح الأعمال

وفي الصفحة 150 من كتابه المعنون (المواعظ)، إلى جانب إشارته إلى محاسن الأخلاق، يربط الأخلاق بالدين، إذ يرى أن الدين منبع الأخلاق؛ فالشخص إذا استقام دينه استقام خلقه أيضاً، لأنه آمن بوحدانية الله وأسمائه وصفاته، فهو إيمان راسخ في قلبه وجوفه، لاعتقاده أن الله خلق الإنسان للعبودية؛ أي يعبده وحده لا شريك له، ينصاع له بالمحبة، وتتجذّر هيبة الله في نفسه، فحينذاك يرى الأناسي جميعاً إخوته، ويشعر أن الوجود كله منشغل بالعبودية لله. وبهذا المنظور والتفكير؛ يصل إلى تلك الحالة الوجدانية التي تحدّث عنها الإمام الغزالي، فعندها تسْهُل عليه مقتضيات الأخلاق الحسنة دون أيّ صعوبة وإكراه.

ومن هذا الوجه يقول (پیرهمێرد) منشداً:

عشرة مواعِظ، باهظة الثمن

هدية الحياة للنّاس، ليقرأوها

فالصوابُ أن تكون صادقاً مع الله

لا يضيع عنده شيء؛ لا الخير ولا الشرّ

كُنْ مع الناسِ منصفاً

تواضع معهم ما استطعت

للفقير كُنْ مخلصاً، وللكبير محترِماً

واللطف والشفقة لمن دونك

وللصَّديق قدوة، ومع المسيء حليماً

ومع أهل العلم متواضعاً

ومع الجاهل صامتاً ساكناً

لا تهمل هذه المواعظ العشر

الدين هو مفتاح خزائن المواعظ

دون الدين يتعذّر عليك الاعتبار..

ففي البيت الأخير يشير بصـراحة إلى أن مفتاح خزائن الموعظة هو هذه الوصايا العشـر، وهي مسألة أخلاقية دينية، فكلما تعزّز التزامك بالدين، ترسّخ فيك الخلق الحسن؛ حينها ستمارس حياتك بشكل أفضل؛ فالأخلاق هي المحدّد لما هو صحيح وخاطئ. وعلى النقيض من ذلك، ستصعب عليك الحياة، وهذا يدلّ على تبعية الأخلاق للدين، أي إن الأوّل جزء من الثاني. وهذا ما يراه (پیرهمێرد) فبقدر نقص الدين تنقص الأخلاق، وهذا لا يعني أن من لا دين له ليس سويّاً في السلوك والتعامل، لكن هذا لا يطلق عليه (أخلاق)، كما يعتقد الإمام الغزالي، فربما تكون المصالح دافعاً وراء السلوك الحسن، رغم غياب الدين.

– الأخلاق والعلم:

ليكن افتخارك بالعلم والأخلاق

السلطة مفسدة، لا ترجوها من الله

العلاقة بين الأخلاق والعلم مسألة ضاربة في العمق، ومثار جدل واسع حول أيّهما مقدّم على الثاني، أو أيّهما يحلّ محلّ الآخر؛ هل العلم يحلّ محلّ الأخلاق، ويغني عنها، أم العكس؟، فهناك اتجاه علماني يدعو -بقصد أو بدون قصد- إلى إفراغ الحياة والفضاء العام؛ ليس من الـدين فقط، بل من الأخلاق أيضاً، وهناك من يقول إن تقدّم الإنسان علمياً وثقافياً ومدنياً، يجعله سويّ الأخلاق والسلوك ذاتياً، وبذلك لن يحتاج إلى تلك الحالة التي شدّد عليها الغزالي. في المقابل يردّ (پیرهمێرد) في أبيات على هذا الاتجاه، قائلاً باستحالة حلول العلم محلّ الأخلاق؛ إذ ليس بمقدور العلم بدون الأخلاق خدمة البشـرية، ويشدّد على أن العلم غير المتحلي بالأخلاق الحسنة سيكون شديد الخطورة، وسيجرّ الوبال على الإنسانية، ويوضّح أن العلم لوحده لا ينقّي سلوك الإنسان، إنما العكس، فكلما ازداد علماً، ازداد تحايلاً ومكراً، لا سيّما إذا كان شخصاً ناكراً لوجود الله، عديم الدين.

التربية فرض على الوالدين

إذا وجدت التربية؛ راق السلوك

الطّبع القويم مُقدَّم على التعلّم

وسقم طبع العالِم؛ أشُدُّ إيلاماً

فالإساءة التي يجترحها العالِم

لا يدركها الأميّ ولا يعرفها

ومَنْ حَسُنَتْ تربيته

فلا تصدّق أبداً أنْ يكُونَ أسيرَ هواه

والقول على الجملة: إن عديم الأخلاق يصبح شخصاً منفلتاً، يصعب ضبط سلوكه، كلما ازداد علماً. ويرى (پیرهمێرد) أن شيطنته تزداد، وحيله تكثر، لأنه يوظّف العلم في خدمة أطماعه التوسعية، ومؤامراته باستعمار الدول، وإحداث التخريب فيها، وإطلاق سباق التسلّح لصنع أسلحة الدمار الشامل، لإشباع غزيزة القتل ورؤية الدماء، وليس لخدمة الإنسانية. إن الأخلاق هي صمّام الأمان، والضامن الوحيد لتقويم سلوك الإنسان، وتوجيهه بما يخدم البشرية جمعاء.

رذيل الأخلاق كلما ازداد علماً

زادت شطينته واشتدّت

العِلْمُ والخلُق يكشفان المواهب

العِلْمُ بالأخلاق ينمو ويزدهر..

إن الدين والأخلاق والعلم تسير جنباً إلى جنب، فكل تطوّر علمي مرتبط بتفعيل وتنمية العقل وقوّة التفكير، كما أن الضوابط التي تحكم العقل وتحميه من الغرور والفلتان هي القيم الأخلاقية، وهذه القيم منبعها الدين، فكل ما يأمر به الدين هو أخلاقي، وجلّ القواعد الأخلاقية – إن لم نقل كلّها – هو ديني.

ما تخلعه السُّلطة على الرُّجل من ثیاب

إذا جُرِّد منها بات عرياناً!

خرقة العلم لا تَبْلى بسهولة

الأخلاق مرآة العلم والثروة

من دون المرآة؛ يتعذّر التديُّن

إن مضمون هذه الأبيات واضح، فهي تربط الأعمدة الثلاثة معاً (العلم والأخلاق والدين)، فالمسألة لا تحتاج إلى مزيد من الشـرح والتفصيل؛ الدين ينشئ الفرد لاستحصال العلم والمعرفة، وفي الوقت عينه؛ يعدّ الدين مصدراً لكل الأخلاق الحسنة؛ فالتربية الدينية، وتزكية النفس، وغرس تلك الحالة الروحية في جوف الإنسان، تثمر الخلق الحسن، والسلوك القويم، وتعتبر الضامن لعدم استخدام العلم في أيّ نشاط، سوى خدمة البشـرية، وتنمية إنسانية الإنسان، وليس العكس.

الأخلاق والسياسة:

علاقة الأخلاق بالسياسة تعدّ من المباحث الفلسفية الشائكة، إذ تثير إشكالية جدلية بين المفكرين والفلاسفة، جعلتهم منقسمين؛ فالبعض يرى أن وظيفة السياسة هي الوصول للسلطة، والتمكّن منها، لإدامة الدولة وحمايتها، وهذا يتطلّب الأخذ بالوسائل كلّها – سواء كانت مشـروعة أم غير مشروعة -، عملاً بالمقولة الرائجة (الغاية تبرر الوسيلة)، وهذا ينافي الأخلاق تماماً؛ فدنيا الأخلاق هي الرقائق والجمال والنيّة الحسنة والطهارة والقيم العليا؛ دنيا ملؤها السلوك القويم، لا مكان فيها للنوايا المغرضة، والأنانية، والمصالح. وأمّا السياسة، فهي دنيا المنافع، والحروب، لأجل انتزاع المصالح على حساب الآخرين. فهما نقيضان لا يجتمعان معاً، فعند هؤلاء؛ إذا أقحمت السياسة في الأخلاق أفسدتها، وإذا أقحمت الأخلاق في السياسة أعطبتها، لذلك ينادون بفصل السياسة عن الأخلاق.

الحقيقية إن هذه الإشكالية، وهذا الاختلاف في وجهتي النظر هاتين، مردّه التباين في المرجعيات الفكرية؛ فالسياسة من منظور المرجعية الفكرية الغربية هي ممارسة السلطة، وحماية الدولة، بأيّ وسيلة كانت، سواء كانت شرعية أم لا، وأمّا الأخلاق فهي قواعد لضبط السلوك، والالتزام بالقيم الشـرعية، في المعاملات، وبهذا فهما عالمان مختلفان تماماً، يجب عدم دمجهما معاً.

لكن السياسة في الأصل هي عبارة عن ممارسة لإيصال الأناسي إلى حالة قريبة من الخير والصلاح، وإبعادهم عن الشـر والفساد قدر المستطاع، وعلى هذا الأساس تكتسب طابعاً أخلاقياً حين تمارس على هذا النحو. وعلى الجانب الآخر، تأتي الأخلاق مكمّلة للإيمان، كما قال الرسول (صلى الله عليه وسلم): (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً)، لذلك نرى أن العمل الصالح، والابتعاد عن الفساد، يتّخذان مساراً واحداً، ويكمّلان بعضهما البعض، ولا يتنافران، لأنهما يحقّقان الهدف ذاته؛ وهو خـدمة الإنسان، وتحسين ظروفه المعيشية، وتحقيق حياة مستقرّة وسعيدة له على المستويين المادي والروحي. وبذلك، فإن الشخص الذي يمارس السياسة، تزداد فرص نجاحاته أكثر فأكثر، ويصبح فعالاً في أداء مهامه في المجال السياسي والشأن العام، كلّما زاد التزامه الأخلاقيّ، وسيحظى بالاحترام لدى الجميع، لاتّصافه بالسلوك الحسن.

ويعدّ (پیرهمێرد) من أولئك المفكّرين والفلاسفة الذين تبلّور لديهم عمق الفهم، والشمولية في تصوّر الإسلام، فبالرغم من أنه لا يربط الأخلاق بالسياسة بشكل واضح، إلا أنه ينتقد وبشدّة السياسيين عديمي الأخلاق.

وفي الأبيات أدناه إشارات واضحة على انتقاده مثل هؤلاء السياسيين:

تغيّر طريق القلب واللِّسان كثيراً

لم يبق بينهما ودٌّ ولا تواصُل

صارَ هذا أسودَ كالقير، وذاك غدا أبيضَ كالحليب

لا يتذكَّران قرابتهما

لم يبقَ في القلب عهد ووفاء

واللِّسان بالكذب فصيحٌ بليغ

هذا ما جنته السِّياسة عليهما

وَأَدُوا الدِّيانة في (تلّة سيوان)

وإلّا فإنَّ الدِّين ينشد

وحدةَ القلبُ واللِّسان

كلّ ما يقولُه اللِّسانُ نابعاً عن القلبِ

لِئلّا يَنْدى جبينُه أمامَ الله والعباد..

إن الجيل الذي ربّاه محمد (صلى الله عليه وسلم) على الأخلاق والسلوك الديني القويم، كانوا يمارسون السياسة بتلك الأخلاق الحسنة، لذلك كانت أعمالهم وكفاحهم كلها بركات وخيرات؛ فالواحد منهم كان يعدل عشـرة رجال، لكن ترانا اليوم – نحن معشـر المسلمين – ضعفاء للغاية، بعدما جرّدنا السياسة من الأخلاق، وصار الكذب والتحايل ديدناّ وعادة.

ويصف (پیرهمێرد) هاتين الحالتين في أبيات مقتضبات؛ قائلاً:

كان المسلمون معاً يعيشون همّاً واحِداً

لذا كنت ترى الواحد منهم يعدل عشرة

الآن؛ يعادون بعضهم بعضاً!

فترى الجمعَ منهم؛ ينكّسون رؤوسهم ليهوديّ واحد!

لم يُخرج (پیرهمێرد) هذه الفكرة من جيبه، إنما اختمرت لإجرائه مقاربات للحالة الإسلامية الأولى مع أوضاع المسلمين في العصـر الراهن، فهو يريد القول بأن نجاحنا وتقدمنا رهن بالتزامنا بالأخلاق، وتمسّكنا بالدين:

هذه التَّجْرِبة امتداد ألف عام

النصر يكون بالدِّين لا بالمال

الغدرُ السياسيّ لا يليقُ بنا

فيه ألفُ مطبٍّ غير مرئيّ

الإسلام دينُنا الّذي نحنُ عليه

نلنا به الفتح والظفر..

بيرةميرد والأخلاق الاجتماعية:

يصف الباحث (محمد رسول هاوار) الأخلاق الاجتماعية لـ(پیرهمێرد) في (ديوان بيرةميرد)؛ قائلاً: “كان شخصاً بسيطاً، فصيحاً وصريحاً، لا يحبُّ التكلُّف في الكلام، ويفضّل الحديث المباشر دون لفٍّ ودوران. كان يكره الذمّ وتوبيخ النّاس، ولا يسمح لأحدٍ بالتحدّث بسوء عن الشخص الغائب في الجلسات التي تعقد في منزله المسمّى (قلندرخانة)، إلى درجة أن البعض قد هجره لصراحته”.

رفعة الإنسان في سمو أخلاقه:

لعلوِّ مقام الإنسان علاقة بسموّ الأخلاق، فكلما كان الشخص ملتزماً بالخلق الرفيع، علت مكانته، وزادت حظوته الاجتماعية والإنسانية؛ فمعيار تقدّم المجتمع وتحضّره هو تقيّد أفراده بالخلق الحسن، والسلوك القويم، والقيم العليا، وأيّ تقدّم مادي بمعزل عن سموّ الأخلاق ليس له قيمة، ولا يحقق إنسانية الإنسان. لذلك يؤكّد (پیرهمێرد) على أن الشيء الوحيد الذي يرتقي بالشعوب والأمم هو الالتزام بالنظام الأخلاقي، وعن هذا يقول في أبيات:

لنكن بأخلاقنا في المقدّمة

لنعيش بين الناس باحترام..

وفي بيتين آخرين؛ يقول:

الأدب تاج من نور الرّحمن

ضعه على رأسك وارتق في السماء

البذيء مثل ماء الخلاء

ترميه بحجرٍ، ترتدّ قذارته إليك

التزام (بيرةميرد) الذاتي بالأخلاق:

في مواطِنَ كثيرة من نتاجاته؛ يتحدّث (پیرهمێرد) عن التزامه الذاتي بالإسلام وتعاليمه؛ لا سيّما القيم الأخلاقية منه. وكنّا قد أوردنا سابقاً هذه الخصلة التي اتّصف بها شخص أديبنا، وهنا نعيد التذكير بأحد أبياته في هذا الشأن:

لا بُدَّ للمسلمِ أنْ يكُونَ عملُه صالِحاً

فالإسلامُ ليسَ كلاماً فقط..

وبخصوص العهد والوفاء؛ يتحدّث شاعرنا عنهما، لاعتبار ذلك من القيم الأخلاقية الرفيعة:

على الرّجل أن يكون وفياً بعهده

يضحي بنفسه وماله غير ناكثٍ

لا يندم ولا يتراجع عن قوله

ليدُوِّن التاريخُ أنّه كورديٌّ شهم!

الأبيات الآنفة توضّح – نظرياً – المبادئ التي حافظ عليها (پیرهمێرد)، وإصراره على تبليغ الرسالة التي يحملها؛ بالثبات على العهد الذي قطعه لربّه ولشعبه الذي ينتمي إليه. وقد نسج أديبنا هذه الأبيات استذكاراً للثوار الذي استشهدوا في سنة 1925 دفاعاً عن عروة الدولة العلية بالأستانة.

ومن الوجهة العملية، كان (پیرهمێرد) مثالاً للفارس الشهم الرحيم، والملتزم بالقيم الأخلاقية العليا، المتجرّد من الأنانية، والقنوع الهادئ، والصادق المخلص. فإلى جانب نتاجاته الأدبية التي تمثّل المرآة العاكسة لمخياله السليم الواسع وسلوكه القويم، هناك أيضاً شهادات المصاحبين له، وكلها دلائل على هذه الحقيقة.

فـ(عبد المجيد حسن)، الصديق المقرّب من (پیرهمێرد) ، يؤكّد صدق منحاه؛ فكراً وسلوكاً، إذ يقول واصفاً إيّاه:”لم يكن بيرةميرد لديّ ذاك المحيّا وتقاطيع الوجه التي كانت مثار إعجاب الكثيرين فحسب؛ مثلما كانوا عشاقاً لأدبه الثرّ أيضاً، لكن وكما ظهر لي؛ كان نفساً زكية ولطيفة، وجوهرة ثمينة، ومرآة طاهرة، ودرّة مشعّة تفيض جمالاً ونقاءً؛ طاهر القلب، نقيّ السـريرة، سامي الطبيعة، رفيع الخلق، نظيف المرام والمقاصد، نظيفاً حتى في خصامه وغضبه، رقيق الإحساس، مليئاً بالعاطفة، عاشقاً للحقّ والصدق، يحمل في ذاته معاني العمل الصالح والتربية الحسنة، خالياً من الحقد والضغينة تجاه أيّ شخص كان. هذا هو الخلق الحقيقي؛ ألّا تفرّق بين شخص وآخر في التعامل، تتعامل معهم بخلقك الحسن كما أنت. لقد كان بيرةميرد يحمل حبّاً لا تحدّه حدود تجاه وطنه كوردستان عموماً، ومدينته السليمانية خاصة، لأنها مسقط رأسه”.

ويقول الشاعر الكوردي المعروف (كوران)، في حقّ پیرهمێرد: “لكن أنت يا پیرهمێرد ، فضلاً عن ذلك كله، تركت ذكريات شخصيتك في أعماق قلوب أصدقائك ومحبيك، ستبقى ذكراك ما بقي أحبابك ورفاقك في الدنيا، أنت عندي مثل يحتذى لصفاتك السامية، وزهدك وقناعتك، حتى أنّك تتقاسم مع مولوي صفحات المجد!، ومكانك شامخ، مناصفةً مع تلّة (مامه ياره)!، وطيلة حياتك قسّمت رغيفاً حصلت عليه بين ضيوفك رغم العوز، بينما كنت تذهب إلى بيوت أقاربك لإطفاء جوعك!، نقولها لله، كنت تتبرّع بكل شيء، حتى الرغيف الحافي، وتجود بجلّ راتبك التقاعدي، وما كنت تحصل عليه من إيرادات الصحف والمطبعة، وأيّ شيء آخر، حتى وإن كان صاعاً قليلاً من مطبخ منزلك، وما على مائدتك، وحوض فاكهتك في الصيف.. حقاً إنها لنعمة عظيمة”.

مسألة معالجة الأخلاق والطباع السيئة:

إن مسألة تربية الإنسان وتعويده على الأخلاق الحميدة واستقامة السلوك؛ مسألة شائكة وصعبة للغاية، خاصة حين ينشأ الإنسان عليها ويكبر، لذلك فإن هذه المهمة هي وظيفة الأنبياء، من أجلها بعث الله تعالى الرسل؛ كما أن القرآن الكريم وصف هذه المسألة بالتزكية، فالتزكية هي إيصال الإنسان الى الحالة التي تحدّث عنها الإمام الغزالي.

وهنا يؤكّد القرآن على التزكية: [هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ] (الجمعة: 2).

فهذه وظيفة مباركة، قام بها الأنبياء والرسل كافة خير قيام؛ حيث أنشأوا قواعد الأخلاق، وأسّسوا منظومتها، وفقاً للتعاليم المنزّلة إليهم؛ ورسولنا محمد (صلى الله عليه وسلم) هو آخر الأنبياء والمرسلين، بعثه الله لإكمال هذا البنيان الجميل، كما في قوله (صلى الله عليه وسلم) عن نفسه: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)، وهذا الحديث رواه بن ماجه عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنه-، وفيه إشارة واضحة لا لبس فيها لماهيّة وظيفة نبيّنا (صلى الله عليه وسلم)، بأنها إكمال لما جاء به الرسل جميعاً.

فحين ينشأ الإنسان على طباع سيّئة، يتجذّر في أعماقه سوء الخلق، فحين ذاك يصعب اقتلاعها، إلا في حالة واحدة، وهي التربية الإيمانية، ودون ذلك يستحيل إصلاحه والعودة إلى الأصل، وهذه حقيقية مؤكّدة، يقول عنها (پیرهمێرد):

قال (سعدي): الطِّباع السيئة

إذا تجذّرتْ، لن تُقْتَلع أبداً

وأنا أقولُ: إنّ عديمَ الحكمةِ

سيء؛ يعجز القلبُ عن أنسنته!

السيء حتَّى لو أخذتَ بيده

يظلُّ جاهِلاً، لا يتّعظ!

فالأشخاص البعيدون عن الأخلاق والمقارفون للسيئات، لن يكونوا محطّ آمال رفاقهم، لأنهم لا يعرفون شيئاً سوى مصالحهم الشخصية، ولن تتغيّر طباعهم مطلقاً.

وهنا يقلّل (پیرهمێرد) من أهمية تأثير التثقيف فقط على هكذا أشخاص في تغیير طبائعهم السيئة، فهو يصف هذه الحالة بالزجاج، كم هو رقيق وقابل للكسـر بسـرعة، وهكذا الأخلاق القائمة على التثقيف والتلقين فقط؛ إذ سرعان ما ستنهار تحت أقل الضغوط، حيث يقول شاعرنا:

لا تأملنّ صحبة سيِّء الطِّباع

فلن يتغيّر، وإنْ زار مكّة

لهذا التّعيسِ المتذبذبِ الخلُق؛

لا ينتفع بالتعلُّم، كمَنْ حُمِّلَ بالزُّجاج

وأردف في أبياتٍ أخرى؛ قائلاً:

من يتعالى على صاحبه

أنَّى يثق به الغريب!

الّذين يجترحون السيِّئات

ماذا جنوا من أفعالهم!

الأخلاق وشخصية الإنسان:

وفي موطن آخر يشدّد (پیرهمێرد) على أهمية النوايا الصادقة، والخلق الحسن، في بناء الرجولة، وسموّ المكانة، وهذا بحدّ ذاته مسؤولية ثقيلة تقع على عاتق الإنسان. ومن هذه الوجهة يقول شاعرنا:

أزحِ السِّتارَ عن وجهِ العمل

نيتك هي الأصل قبل كُلِّ شيء

إنْ تحلّى الرَّجل بالخلُق، وصِدْق النيَّة

فذاك الّذي اكتملتْ رجُولتُه

إلهي؛ إنَّ الرجُولةَ عبءٌ ثقيل

فاحسبْ حِسابها؛ إنْ ألقيت على عاتقِكَ!

وإذا أراد الشخص تلافي انتقادات الناس، وستر عيوبه؛ فعليه بصقل شخصيته، والحفاظ على رجولته، ونقاء سريرته، ودماثة خلقه، حينها ستلجم ألسنة الناس عنه.

رجُولة الرّجُل؛ أنْ يتفكّر

بذلك الانتقاد الموجَّه إليه

فإنْ صدقُوا فيما يعيرونك به

ارجُ إصلاح عيبك من ربِّك

عليه أنْ يسعى لإصلاح أخلاقِه

ليقطع الطّريق أمام الناقدين

وبهذا سيكفُّ ألسنة النّاس عنه

لا أنْ يستسلم للحقد، ولو لم يكن كلامهم مُوجّهاً إليه

وقد ساق أديبنا في مقالاته وقصائده؛ نماذج للتصـرّفات والأخلاق العملية واليومية التي يجب أن يتحلّى بها الإنسان، وهي أخلاقيات مثّلها (پیرهمێرد) في نفسه، قبل حثّ الآخرين على الالتزام بها، كما رواها أقاربه.

وأدناه قبساتٌ من حُسْن الخلُق والسلوك القويم، التي تحدّث عنها (بيرةميرد)، بعد أن تحلّى بها:

أولاً/ الوفاء والوداد:

كان پیرهمێرد وفياً جداً لدينه ووطنه وأمّته، وحتى لأحبابه ومعارفه، وكذلك لعمله ووظيفته، ولعائلته، وحتى تجاه المسجد الذي بناه والده، فقد كان دائم التردّد عليه لأداء الصلاة لغاية وفاته، كما طلب في وصيّته قبيل رحيله؛ الحفاظ على المسجد، ومراعاة المعوزين، ممن كانوا دائم التردّد على منزله (القلندرخانة)، حيث أوصى بمواصلة مساعدتهم مادياً من إيرادات الصحيفة والمطبعة.. يا ترى ما هذا القلب والوفاء!

كان (پیرهمێرد) يرى أن الوفاء وحفظ الود من تمام الرجولة، فلا أمل يرتجى من عديم الوفاء:

الّذي يثأر من عدوه؛

فليعلمْ أنّ ثأره يخلّف ثأراً!

مَنْ كانوا بالأمسِ في ظاهرهم أصحاباً

تبيّن أنهم كانوا يتودّدون لأجل المكاسب

عندما يهجرك الصّديق، لأنك عديمُ الوفاء

فاعلمْ أنّكَ تفتقدُ صفة الرّجولة

بعضهم لا وفاء له لمن يصاحبه

فماذا تأملون أنتم من هؤلاء؟!

ويضيف (پیرهمێرد) أبياتاً أخرى عن أهمية الوفاء وعدم نقض العهد:

على الرّجل أن يكون وفياً بعهده

يضحي بنفسه وماله غير ناكثٍ

لا يندم ولا يتراجع عن قوله

ليدُوِّن التاريخُ أنّه كورديٌّ شهم!

فإن كان الأمر في سبيل المِلّة

يظلُّ شجاعاً، لا يستسلم أبداً

أنا لمستُ هذه الرّجولة في الكورد

هذا ما سطّره نواحهم على الشهداء!

اليوم هو الـرّابع والعشرون من آذار

وزعيمُ الكورد مُعلّق على عُود المشنقة

زعماء الكورد في ديار بكر؛ أعدموا

بحبال المشانق بشموخٍ وإباء!

حفيدُ الشيخ عبيد الله؛ الشّيخ قادِر

وارِثُ جده، كمظلُوم كربلاء

نادى وهو مُعلّق بحبل المشنقة: لا تنوحوا

مَرْحباً بالموتِ؛ كي يعيشَ شعبي!

ثانياً/ العفو والمغفرة:

هذه الخصلة لدى (پیرهمێرد) هي من الخصال والصفات الربانية السامية، فالله تعالى يصفح عن عباده، ويتجاوز عن نواقصهم ومخالفاتهم، حين يندمون ويتوبون إليه. لذا، فهو يعتقد بضـرورة تحلّي الكثيرين بالصفح والمغفرة، لكن إذا كان الشخص صاحب سلطة، وبمقدروه أن يتجاوز ويصفح؛ فليفعل دون أن يندم، فلا ضير، لأنه تحلّى بصفة من صفات الله تعالى.. كما أنشد قائلاً:

أنْ تكون صاحب سلطة؛ تعفو عن النّاس

فلا تندم، أنتَ عند الله مأجورٌ

المغفرة من صفات الله

الانتقام يجلبُ الخَوْف دوماً

وفي بيتٍ آخر، يشير (پیرهمێرد) إلى أنّ عديم الوفاء لا يستحق أنْ تعامله بالحسنى:

عش دون منّة، ولو أكلت الحشائش

اعطِ رغيفاً للكلب، لا لعديم الوفاء

ومن ناحية تجسيد هذه الصفة في شخصه؛ يروى عن (پیرهمێرد) أنه كان مرهف الحسّ، سريع الغضب، سريع التصالح، يصفح عن الآخرين بسهولة، لا يحمل في قلبه ضغينة، ولا يتعامل بجفاء حتى مع المسيئين.

ثالثاً/ السخاء ونبذ البخل:

كما ذكرنا سابقاً؛ كان (پیرهمێرد) سخياً جواداً، يعين الفقراء والمعوزين، معتقداً أن رسالة الإنسان في الحياة؛ أنْ ينفق ويترك أثراً، وليس مراكمة المال فوق بعض، وفي المقابل كان يكره – وبشدّة – البخل وشحّة اليد. وقد صوّر في أبيات نسجها؛ الشخص البخيل المغلول اليد؛ قائلاً:

مالُ السخيّ، كالماءِ في الغربال

كأنّهُ جَمْرٌ في راحةِ اليَد!

الشّحيحُ تنزع روحه

ولا تَسْتعطي منه ديناراً!

كلاهما من خلقِ ربٍّ واحِد

لكنّهما يختلفانِ في فهم مُراد الله

رابعاً/ التواضع والإحسان:

كان (پیرهمێرد) متواضعاً إلى حدّ كبير، يعيش عيشة الدراويش، رغم مكانته الاجتماعية والثقافية، وشهرته الأدبية على مستوى العراق والمنطقة، ورغم كونه من عائلة عرفت بيسـر الحال، فقد كان جده الأكبر أحد بكوات عشيرة الجاف الكورديّة، ويحظى شخصياً بمرتبة رفيعة لدى الخلافة العثمانية، وهذا لم يكن مهمّاً بالنسبة إليه، إذ لم يأبه لنوع الملابس التي يرتديها، بل وأن يتبرّع براتبه التقاعدي، وهو القائل في التواضع والإحسان:

خُلق آدم من تراب، قهراً للشيطان

أرسل الله الملائكة ليسجدوا له

قال الشيطان: لا أعترف بقَدْره

هو من طين أسود، وأنا من نار

أصابه الغرور، فجُوبه باللعنات

وأُخْرِجَ من علُوِّ الجنَّة مَدْحُوراً

هذه عبرةٌ لجنس البشر

إذا تعالى الرّجُل؛ هوى

خُلِقْتَ من تُرابٍ وإليه تعود!

لذا كُنْ متواضعاً نقيَّ القَلْب!

خامساً/ رفض السلبية والنهي عن بذاءة اللسان:

إنّ الحديثَ السلبي، وبذاءة اللسان، وقبح الكلام، وعدم الوفاء، والطباع السيئة، مرفوضة دينياً، فهي إشارات على انطفاء نور الإيمان في القلب، وغياب روح الأخوّة، لذلك حذّر (پیرهمێرد) منها، لمخالفتها تعاليم الإسلام:

الآن؛ الأخوّة راسِخة

فلا تُطْفئ نُورَ القَلْبِ بالأوزار!

كلُّ ما تراهُ، حتّى العجماوات

تأنس إليك، إنْ حظيتْ بالاهتمام

هذا الإنسان الّذي لنا فيه أمل

حتّى إنْ خدمتَهُ؛ يضيعُ جهدُكَ هباءً!

إذا التزمْنَا بالإسلام ديناً

نظلُّ إخوةً؛ لا يذمّ بعضنا بعضاً

سادساً/ الصدق، وكرهه للكذب:

كان أديبنا الرّاحل صادقاً مستقيماً، يكره الكذب، ويحذّر من الكاذبين، حتى إنه كان حذراً من الوقوع في المبالغة حين يصف الشـيء في أشعاره أيضاً؛ مخافة تجاوز الصدق، وتعدّي الحق، وينبّه إلى خطورة أصحاب اللسان المعسول والمجاملات الخادعة، إذ يقول:

في هذا الزمان الحَظْوةُ للِّسان

ألسنتُنا مباضع بمعسُول الكلام

الأيدي والألسنة الطّاهِرة أمينة

سلاطةُ اللِّسان من آفاتِ النَّفْس

الكاذِبُ صفيق الوَجْه

تعرف كذبه، وهو لا يبالي

صار طبعُه الكذب

لا يتركه، وإنِ افتضحَ أمره!

نعيد التأكيد على أن (پیرهمێرد) عُرف عنه الرسوخ على المبدأ، والالتزام بالمواثيق والعهود التي قطعها على نفسه، وعدم نقضها تحت أيّ ظرف كان، كما أراد أن تنسحب هذه الخصال على المحيطين به أيضاً، فقد كان يراها من تمام الرجولة، ومكمّلات الشخصية، ويشدّد على أن من شيم الرجال المحافظة على العهود، ولو دفعوا حياتهم ثمناً لذلك، فهذه هي الشهادة بعينها حسب أديبنا.. ففي أبيات تحت عنوان (ذكرى حزينة) يقول:

على الرّجل أن يكون وفياً بعهده

يضحي بنفسه وماله غير ناكثٍ

لا يندم ولا يتراجع عن قوله

ليدُوِّن التاريخُ أنّه كورديٌّ شهم!

وفي أبياتٍ أخر يهجو الغيبة والمغتاب؛ قائلاً:

مَنْ يغتابُ عندكَ صاحباً

أراقَ ماءَ وَجْهه؛ بعدمِ الوفاء

باللِّسانُ يتّضِحُ المراد

مثالبُ اللِّسان تأتي لاحِقاً

مَنْ تَجهلْ أصلَهُ؛

لا تُرافِقْهُ لأيِّ مكان!

وكان (پیرهمێرد) يؤمن بأن ردّ المعروف والجميل إلى أهل الإحسان؛ من القيم الأخلاقية الحميدة، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم، والمتمثّل بها سيجزيه الله تعالى أضعافاً مضاعفة من الأجر.. ويشير أديبنا الى هذه الخصلة في أبيات قائلاً:

كُنْ كالتُّرابِ؛ تُزْرَع فيه حبَّاتُ الشَّعير!

فيعيدها إليهم أضعافاً

ولا تكُنْ كالنَّار؛ تحرقُ ما أمامها

حَرْقاً يرتدُّ رماداً!

وبخصوص الوفاء وحفظ الود؛ يقول:

مَنْ كانوا بالأمسِ في ظاهرِهم أصحاباً

تبيّن أنهم كانوا يتودّدون لأجل المكاسب

ما أحسنَ أنْ يُظْهِرَ الرَّجلُ طهارةَ جبينه

برجُولتِه؛ يُؤكِّد صِدْق كلامِه

ما أروعَ أنْ يكُونَ جبينُ الصَّديقِ طاهِراً

لا يأبه لشيءٍ، لأنّه صادِقٌ.