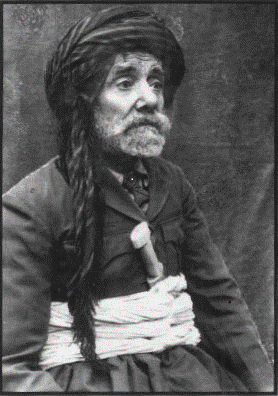

الشاعر والأديب الكوردي (پیرەمێرد) (القسم التاسع)

بقلم: عمر إسماعيل ـ نقله إلى العربية: سرهد أحمد

الدين من منظور (پیرەمێرد)

يعدّ مفهوم الدين من أكثر المفاهيم التي تدور حولها السجالات بين الفلاسفة والمفكّرين والمؤرّخين وعلماء الاجتماع والتربية…، من حيث التعريف والماهية، وحاجة الإنسان للدين من عدمه، وكذلك تأثير الدين وأهميته في حياة الإنسان؛ على مستوى الفرد والجماعة، وعناصر الدين ومكوّناته الأساسية، وأيضاً محل الأخلاق في الدين، أو علاقة الدين بالأخلاق، ومقياس قبول الدين أو رفضه.

ولأن السجالات كثيرة ومتباينة؛ لا تتسع هذه الورقات لذكرها، إنما تحتاج إلى إفراد كتاب مستقل في هذا المنحى، وما يهمنا في المقام الأول من هذا القسم؛ هو بيان منظور (پیرەمێرد) للدين، من ناحية أثر الدين في حياة الفرد والمجتمع، وعلاقته بمنظومة الأخلاق، مع تنبيهات أخرى بهذا الشأن مستلّة من نتاجاته الأدبية.

ولأهمية هذا الموضوع من جهة، ومن جهة أخرى وجود تشابكات وتعقيدات في مسألة تعريف الدين بين المفهوم الغربي، والفهم الصحيح المستقى من القرآن الكريم، بالإضافة إلى وجود تحرّكات المناوئين للدين، هدفها الخلط واللبس، عبر تسويق الرؤية الغربية في مجتمعنا؛ نرى ضرورة تسليط الضوء باختصار على تعريف الدين، وكيف يتحقّق الفهم الصحيح له كما تناوله القرآن الكريم، وإجراء مقارنة بسيطة مع ما ورد في الفكر الغربي الحديث، بعدها سنعرج على منظور (پیرەمێرد) للدين.

إن كلمة الدين لها دلالات ومعان كثيرة في اللغة العربية، لكن تتلخص جميعها في الإشارة إلى علاقة بين طرفين أو قطبين، الطرف الأول هو صاحب السلطان والقوة، الآمر الناهي، المتنفّذ، الذي يملك حق المساءلة وإنزال العقاب، ومنح الثواب، والأخذ بالثأر.

أما الطرف الثاني، فهو الخاضع بالانقياد، والملتزم بالأوامر، المستسلم بالعبودية لمعبوده. فالدين إذاً هو الناظم للعلاقة بين هذين الطرفين، والمنهج الذي يحدّد شكل هذه العلاقة. وبالإمكان تقريب المعنى إلى ذهنيّة القارئ أكثر؛ بتناول مثالين اثنين، فكلمة (الـدين) معناها القرض، فحين يتمّ النطق بهذه الكلمة يتبادر إلى ذهن المستمع؛ علاقة ثنائية بين جانبين، الأول: الـدائن، والثاني: المدين، فعلى الثاني تأدية ما بذمّته للطرف الأول، وعليه فهي عملية لها أحكام وقواعد توضح كيفية الاقتراض وسداد القرض، والمكان والزمان المحدد للسداد، فهذه هي شريعة الاقتراض وقوانين سداد الدين.

وعلى ضوء ما تقدم؛ يأتي (الدَّيْنُ) مشابهاً لـ(الدِّينِ)، فجذرهما في اللغة العربية هو (د،ي،ن) والفرق بينهما في حركة الدال؛ ففي الأولى بالفتحة، والثانية بالكسـرة، كما أن دلالة الأولى هي (الالتزام المادي)، وأما الثانية فدلالتها (الالتزام الأدبي والمعنوي).

وبعد هذا التحليل اللساني؛ يمكننا القول بأن مفهوم الدين له أربعة معان، يكمّل أحدهما الآخر:

- السلطان والأمر والحكم والإلزام على الطاعة، واستخدام القوة تجاه الطرف الآخر، ويعبر عن ذلك في اللغة العربية بـ(دانه ديناً)، بمعنى امتلكه وفرض عليه حكمه، أو قام بإخضاعه، أو مساءلته؛ عاقبه أو أثابه.

- الطاعة والخدمة والعبودية والانقياد وقبول الخضوع، وامتثال الطرف الآخر للأوامر واجتناب النواهي، ويقال عن ذلك لغة (دان له) أي خضع، أطاع وذل، دان له بالعبودية وأفرده بالوحدانية، فالعلاقة هنا عمودية بين طرفين؛ الأول آمر، والآخر منفّذ.

- المعنى الثالث يأتي مرادفاً للقانون والشـرع، المنهج، الطريقة، العرف. فحين يقال في اللغة العربية (دان به)، أو (دان بالشـيء)، أي اعترف، اتّخذه ديناً ومذهباً ومنهجاً لنفسه، القناعة والإيمان به، ووفقاً لهذا المنهج: خضع وذلّ وانقاد له.

- الدين عبارة عن ثواب وعقاب، التكليف والمساءلة، قال تعالى: [أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَدِينُونَ] (الصافات: 53).

ما تقدّم؛ كان تعريفاً لـ(الدين) من ناحية الاصطلاح اللغوي، وفقاً لما ورد في قواميس اللغة ومعاجمها. والآن سنفصّل القول، لنقترب من التعريف الصحيح، من خلال الأخذ بتعاريف عدد من علماء الاجتماع والنفس الغربيين:

يقول (جويوه)، في كتاب (لا دينية المستقبل): “الديانة هي تصوّر المجموعة العالمية بصورة الجماعة الإِنسانية، والشعور الديني هو الشعور بتبعيتنا لمشيئات أخرى، يركّزها الإِنسان البدائي في الكون”.

ويقول (شلاير ماخر)، في (مقالات عن الديانة): “قوام حقيقة الدين شعورنا بالحاجة والتبعية المطلقة”.

ويقول الأب (شاتل)، في كتاب (قانون الإِنسانية): “الدين هو مجموعة واجبات المخلوق نحو الخالق، واجبات الإِنسان نحو الله، وواجباته نحو الجماعة، وواجباته نحو نفسه”.

من هذا العرض يتبيّن أن الدين في نظر الفلاسفة وعلماء الاجتماع الغربيين؛ مجرد شعور لا وجود له في الواقع، وبذلك ينكرون وجود الله بالمطلق، وعند البعض الآخر ما هو إلا ظاهرة اجتماعية، أي إن الإنسان يلجأ للدين في حالة المرض والفقر والمشاكل والإعاقة العقلية، وآخرون يحصـرون وظيفة الدين في حدود المسائل الروحية والمعنوية.

لكن الشائع بين الناس عموماً؛ أن الدين هو حالة نفسية وعقلية ووجدانية يعيشها شخص معين، توصف هذه الحالة بـ(التديّن)، وهي مجموعة من المبادئ والقيم العليا متأصّلة في شعب أو مجتمع ما، وتنعكس على السلوك والعادات، كما وتظهر آثارها حتى في الكتب والروايات.

أمّا عند علماء المسلمين الأقدمين، فهناك تعريفات للدين، فقد عرفه (التهانوي)؛ بأنه: “وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم إيّاه إلى الصلاح في الحال، والفلاح في المآل”.

وقد عرّفه أبو البقاء الكفوي؛ بأنه: “وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات؛ مخبراً ومظهراً.

أما ابن الجوزي فيقول هو: “خطاب إلهي، غايته تهذيب النفس وتقويم عوج الطبع”.

ويجمع العلماء المسلمين من تعريفاتهم للدين بالتوكيد على النقاط الآتية:

1- الدين وضع إلهي، وليس من إحياء النفس، أو تخيّلات العقل، أو تنظيم الإنسان، فمرجع الدين إلى الله سبحانه، هو أنزله وأوحى به، كما يقول اللّه تعالى: ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (البقرة:38).

2 – الدين عقيدة وشريعة، فهو علاقة معنوية وروحية بين الله والإنسان، وليس مجرد اعتقاد. إنه نظام رباني له سمات رفيعة، ومميزة في تنظيم جل أمور الحياة، وتضمّ سائر المخلوقات الأخرى.

3 – الدين يربط بين العقيدة والعقل، فلا تعارض بين صحيح الدين وصريح العقل، فهما منسجمان، لدخولهما في صيرورة متكاملة مع الحياة البشـرية، باعتباره الحاكم لسلامة الحياة في هذا الوجود.

والآن سنصل إلى فهم شامل وصحيح للدين، المعاني والدلالات التامة، كما وردت في القرآن الكريم، إلى جانب الاصطلاح اللغوي الوارد في معاجم اللغة لكلمة الدين، كما ذكرناها آنفاً.

إن الدين من الألفاظ الأساسية والمفتاحية في القرآن الكريم، وقد ورد هذا اللفظ شاملاً، وبمعان متعددة، ومدلولات مختلفة. فالدين هو نظام شامل للحياة، يكون فيه الإنسان خاضعاً لسلطة عليا، عن قناعة ورغبة، وقبول دخول التابع في طاعة المتبوع، والالتزام بحدوده وقوانينه في الحياة اليومية، أمله ورجاؤه من كل هذا هو الرفعة وسمو المكانة والجزاء، وفي حال مخالفة كل ذلك فإن العاقبة هي الخسـران والذلة والمصير السيىء.

وهناك العديد من الآيات التي ورد فيها لفظ الدين بمعان متعددة، ومدلولات متباينة، شاملة لجميع مناحي الحياة من عقيدة، وأخلاق، وقيم عليا، وجوانب عملية أخرى؛ مثل:

قوله تعالى: [قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ] التوبة (29). [وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الأَرْضِ الْفَسَادَ] غافر (26). [إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ] آل عمران (19). [وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ] آل عمران (85). [هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ] التوبة (33).

ليس المقصود من لفظ الدين في هذه الآيات؛ الطقوس والشعائر التعبدية، أو المراسم الدينية الجافة، أو المشاعر العقدية والأحاسيس النفسية والوجدانية، أو مجرد الالتزام بالقيم الأخلاقية لوحدها، إنما المراد هنا النظام والمعنى العام بأبعاده المتعددة، والمشار إليها سلفاً. ولأجل أن يكون مفهوم الدين واضحاً لدينا أكثر، سنشير إلى خصائص العقيدة الدينية، فقد رأينا أن الدين علاقة بين طرفين، يعظّم أحدهما الآخر، ويخضع له، فإذا وصف بها الطرف الأول كانت خضوعاً وانقياداً، وإذا وصف بها الطرف الثاني كانت أمراً وسلطاناً، وحكماً وإلزاماً، لكن الواضح أن الخضوع والالتزام والتقديس، وعبادة الإنسان؛ لا يمكن اختصارها في الدين، فهناك العادات، والتقاليد الاجتماعية، والقيم العليا، والقوانين، والسنن الكونية، وحتى الرغبات النفسية، فهل كل تذلل وخضوع وتقديس؛ يصبح ديناً؟ فإذا كان الجواب (لا)، إذاً ما الفرق بين الخضوع الديني وغير الديني؟

هناك صفتان تجعل من الخضوع والطاعة والتقديس ديناً:

– الأولى هي في صفة ذات الشيء الذي يقدّسه المتديّن، ويخضع له.

– الثانية في طبيعة ذلك الدين الذي يضفي القداسة على الأشياء.

ويحاول (محمد عبد الله دراز) أن يقدم تصوّراً عن الدين يجعلنا قادرين على معرفة الفوارق التي تجعلنا نسمّي نوعاً من الخضوع ديناً، ولا نسمّي نوعاً آخر بهذا الاسم؛ أي أنه ليس كل خضوع دين بالضـرورة، لذلك يتحدث عن ست خصال للتفريق بين الاعتقاد الديني وغير الديني:

1- يعتقد الإنسان أن الشـرف والحرية والهيبة؛ مقدسة، فهو يخضع لقوانين الوجود، وليس بمقدوره الخروج عن هيمنة القواعد الحياتية وسلطتها، فلا خيار أمامه سوى الانقياد والتسليم، مثل الولادة والموت، ودقات القلب، والتنفس، والمرض…، فهذا الخضوع هو خضوع قهري للسنن الكونية، وهي من المسائل العقلية المجردة، لكن الخضوع الديني هو خضوع شعوري واختياري، فالقوة التي يخضع لها المتدين يفهمها على أنها قوة عاقلة، إذ أن المتدين يهدف بتقديسه إلى حقيقة خارجة عن نطاق الأذهان، ويشير إلى ذات مستقلة قائمة بنفسها، وليست مجرد عرض من الأعراض، بمعنى أن أول فرق في الدين هو أن الصلة مع المقدس عند المتدينين هي قبل كل شيء صلة بين ذات وذات، لا بين ذات وفكرة مجردة.

2- تقديس المتدين للذات إنما هو تقديس لذات لها صفات معينة، وأهم ما يميّزها أنها ليست ممّا يقع عليه حسّ المتديّن، ولا ضمن دائرة مشاهداته، فهي ذات غيبية لا تدرك إلا بالعقل والوجدان، مما يجعل الفاصل الثاني متعلّقاً بالإيمان بالغيب أو بما وراء الطبيعة، لذلك فحتى الوثنيون لم يقدّسوا الأصنام لذاتها، إنما الروح التي كانت تسكنها – وفقاً لاعتقادهم – أي وجود قوة غيبية تستحق التقديس. وقد أشار الله إلى هذا الاعتقاد بقوله: [أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِى مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَٰذِبٌ كَفَّارٌ] (الزمر:3).

3- اعتقاد المتديّن بوجود ذات غيبية – علوية، لها شعور واختيار، ولها تصـرّف وتدبير للشؤون التي تعني الإنسان، اعتقاد من شأنه أن يبعث على مناجاة تلك الذات السامية، في رغبة ورهبة، وفي خضوع وتمجيد، وهذا الخضوع له تأثير يبدّد اليأس، ويزيح كبت النفس، ويتيح مجال العمل. وعلى عكس القوانين والسنن الكونية التي تتأثر وتؤثر، وليست فواعل مؤثرة بذاتها، إنما تحتاج الى من يفعلها، أو على النقيض من بعض المواد التي تترك تأثيراً على غيرها، لكنها تأثيرات غير إرادية أي عفوية، مثل المغناطيس وقوى الأثقال.

4- تلك القوة العاقلة المنتظمة؛ لها علاقة معنوية مع سيكولوجية المتديّن ونفسيات الناس جميعاً، ليست ببعيدة ولا هي بمعزل عنهم، بل قوة رحيمة تراقب عن كثب شؤون حيواتهم كلها، وتبعث فيهم الأمل والطمأنينة، كما تسمع ضراعتهم وأدعيتهم، ترفع عن طريقهم الأمراض والآفات، لها اهتمام دائم بشؤونهم في هذا الوجود الذي أحالته بقدرتها إلى مسرح لحياة الأناسي قاطبة.

5- من الخصال الأخرى للعقيدة الدينية الصحيحة أن القوة العاقلة التي يعبدها المتديّن، هي قوة طاهرة عليا ومطلقة القدرات، يخضع لها المتدين متذللاً بكل أدب ووقار، يعلق عليها الآمال، يترقب منها الرضا، ويخشـى غضبها وبأسها، بخلاف السحرة وعلماء الروحانيات أو الطبيعة، فهؤلاء يظنون أن الإله خاضع لهم، وسريع الاستجابة لمطالبهم، ويعتقدون أنهم والإله متساوون، أو ربما أدنى منهم مرتبة، مثلهم في ذلك مثل الكيميائي أو علماء الكيمياء حين يقومون بتكييف عناصر المركبات الكيمائية رغبة في تحقيق أهداف معينة، وكذلك يفعل المشعوذون والروحانيون.

6- ومن خصال العقيدة الدينية أيضاً، خضوع المتدين للمعبود خضوعاً تاماً وتسليماً طوعياً، دون أي إرغام أو إكراه، إنما بمحض الإرادة والرغبة والاشتياق، وهذه أكمل بواعث العبودية وأقواها، قال تعالى [وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُون] (البقرة: 45 – 46).

فإذا لم تكن العبادة عن قناعة واشتياق، ستتحول الى فروض ثقيلة يصعب أداؤها.

وقد أدرك (پیرەمێرد) حالة اشتياق العبد والوقوف في حضرة المعبود خاشعاً:

ما أحلى وقوفي

أصلّي لك من حين لآخر

أتلو الحمد لله، متوجهاً إليك

أحمدك وأنت الغائب عنّي

وحين أصل مُردِّداً – إيّاك

يتوهّج قلبي بنور الحضور..

إن العبودية والخضوع التديني نابع عن قناعة تامة من القلب، وبخلاف ذلك، في حال كانت إرغاماً وجبراً: فستتحوّل إلى عبادة ظاهرية مجرّدة من الإخلاص، لذلك فالإكراه في الدين وفرض العقيدة مرفوض جملة وتفصيلاً، لقوله تعالى: [لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ] (البقرة:256).

وآخر خصال العقيدة الدينية، هو أن العبادة والخضوع والتقديس التديني؛ تبعث الطمأنينة في قلب المتدين، وتمنحه لذة روحية ومعنوية، لن يحصل عليها من أي مصدر آخر، فهي توسّع لديه دائرة الآمال، وتخفّف عنه هواجس الحياة.

لقد عاش (پیرەمێرد) هذه الحالة الروحية والوجدانية، حال توجهه إلى الله، وقد عبّر عنها بصورة بلاغية شعرية، منشداً:

حين أكون مُتيّماً بك وحدك

أركل بقدمي الدنيا وما فيها

قلبي دوماً هائم في ذكراك

روحي أبداً تنشد لقياك..

دور الدين وتأثيره في حياة الإنسان:

وفقاً لأطاريح علماء الاجتماع؛ يعدّ التدين من العناصر الأساسية لكينونة الإنسان، فهو متجذّر بالفطرة في أعماق النفس البشرية، ويشكّل جزءاً من كيان الإنسان وهويته؛ كالعقل والعاطفة وغيرها، لكن نسبته تتفاوت من شخص لآخر، كما تتباين من حيث المرونة والميوعة، أو حتى التطرف، وربما تجري محاولة طمس هذا الحسّ الفطري، أو إنكاره، ورغم ذلك لا يمكن إخفاء حقيقته؛ ففي الشدة والنوازل، تستفيق فطرة التدين لا محالة في الإنسان.

وهنا نعرض بعضاً من مقولات الفلاسفة الغربيين الذي أسسوا لما يعرف بعلم الاجتماع الديني، مثل (دوركايم) و(ليفي بريل)، إذ يعتبران الدين والتديّن من أكبر الظواهر الاجتماعية، التي بمقدورها أن تصبغ المجتمع بصبغتها، ولا تجد مجتمعاً من المجتمعات الإنسانية، قديمها وحديثها، خالية من الدين والتدين، فهي حاجة فطرية من حاجات الإنسان الطبيعية.

فالتدين شعور فطري متجذر في الطبيعة الإنسانية، وعلماء الاجتماع يسوقون الأدلة على أن الدين من مقتضيات الفطرة؛ مثل الرغبة بمعرفة الغيب، وحب الخلود، والشعور بالعجز، أو الإحساس بالنقص، ورغبات أخرى. وعن هذا يقول الإمام محمد عبده: “إن إحساس الإنسان العميق بوجود حياة أخرى بعد هذه الحياة الدنيا، هذا الإحساس متأصل في أعماق كل شخص؛ عالماً كان أو جاهلاً، سواء عاش في البراري أو الغابات أو المدن والحواضر، البدوي والحضري، لذلك لا يمكن وصف هذا الإحساس العميق والمتجذر بأنه ضرب من الوهم وتخاريف العقل، إنما هو إلهام مُنح لهذا المخلوق، إلهام أنصع وأجلى من الحقائق التي لا تحتاج الى براهين”.

والحقيقة الوحيدة المتفق عليها بين المؤرخين، هي أنه لم تخل أمة من الأمم التي عاشت واندثرت؛ ولا حتى الجماعات التي ظهرت على مسرح الحياة؛ من التفكير في بداية نشأة الإنسان ومصيره، والتأمل في الظواهر الكونية، والتبدلات التي تطرأ عليها، وأمام كل هذا؛ لم تصل إلى فهم محدّد، سواء أكان صائباً أم خاطئاً، وبهذا الفهم تمّ تخيّل تلك القوة التي تخضع لها الظواهر والأحداث، وتفسير ما ستؤول إليها من مصير.

إن مقولات فلاسفة الاجتماع الغربيين حول الدين تأتي بشكل عام، حسب فهمهم وقناعاتهم، لا كما نفهمه نحن – وفقاً لتعريف القرآن الكريم – بأنه من الله؛ فهناك فرق شاسع بين فهم الإنسان الغربي، والفهم الرباني للدين الحق المنزل من عند الله، وعلى المستويين النظري والتكويني، أي بين التعاريف وبين الوجهة الحقيقية المكوّنة لعناصر أحد هذين الدينين.

ونعيد التأكيد على أن للدين علاقة بالفطرة، فحاجة الإنسان إلى التدين هي حاجة فطرية ملحة، لا يمكن الانفكاك عنها كأيّ شعور فطري آخر؛ كالأكل، والشرب، وحب الحياة والخلود، والمحبة، وغيرها كثير، متجذرة في أعماق الإنسان، فحال فقدانه يفقد الإنسان توازنه أو يتعرّض للموت، وعليه؛ ليس هناك عيشة سوية بعيداً عن الدين.

يقول الله تعالى مرشداً: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الروم: 30). هذه الآية توكيد على نحو واضح أن الدين والتدين والخضوع لله، جزء من الفطرة والطبيعة البشرية، والفرق بين المؤمن وغير المؤمن، أن المؤمن يستقيم على التدين والانقياد لله واللجوء إليه، أما غير المؤمن؛ فيلجأ إلى الله ويستغيثه عند الشدائد والملمات فقط. وقد وصف الله حال هؤلاء بقوله سبحانه: [هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ] (يونس:22).

فالتدين الصحيح يترك آثاراً إيجابية كثيرة على المؤمن؛ في سياق استجابة الدين للحاجات الروحية والنفسية والعقلية وحتى الجسمانية له.

إن أثر الدين، بالأخص الإسلام، يتبلور في كونه يعلي مقام العقل، ويحدد وظيفته، بعيداً عن أي تهميش أو تقديس، إذ يمنحه دوراً متوازناً لتنمية ذاته، عبر تحصيل العلم والمعارف والازدياد منهما، كالجسم الذي يحتاج إلى الغذاء لينمو، وكذلك العقل؛ أيضاً بحاجة ماسة للتغذية، وغذاؤه العلم والمعارف، وهما بمثابة طاقة للتحفيز على التفكير والتبصّر في محيطه، وهذه العلمية تجعله ينمو باطّراد، وعدم الاكتفاء بالنذر اليسير من المعرفة، وهناك تبدأ عملية البحث والتحقيق لاكتشاف ما وراء عالم الشهادة، أي الغيب، فوظيفة الدين في هذه الحالة؛ هي إشباع تطلّع الإنسان ورغبته لمعرفة عالم الغيب، عبر الإجابة المدعومة بالأدلة المنطقية على الأسئلة التي يعجز الإنسان ذاته عن الإجابة عليها، أي تلك الأسئلة الوجودية التي تتمحور حول (من أين ؟) و(لماذا؟) و(إلى أين؟).

إن الدين هو وحده من يحمل الأجوبة المنطقية المقنعة للإنسان، وهنا الدين بمثابة الغذاء الضروري لتنمية العقل، ثم إن الإسلام – علاوة على تنميته لمدارك العقل – منح العقل الاحترام والمقام، إذا ما احترم الشخص ذاته وعقله، وخضع وانقاد بالطاعة لخالقه. وبهذا الشكل نرى اهتمام الإسلام بالعقل، فأعطى له قيمة ودوراً، وحثّه على التفكّر والتمعّن والتدبّر والنظر، طالما سخّر الله كل ما في السماوات والأرض للإنسان، قال تعالى: [أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ] (لقمان: 20). وقد أتاح الله للإنسان التدقيق والتحقيق، فالإسلام يدعو للحصول على العلوم والمعارف، حتى يرتقي إلى مرتبة العارف، فالعلماء والعارفون هم الشريحة الأكثر إدراكاً لعظمة الخالق، قال تعالى: [وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ] (فاطر:28).

وعلاوة على الاهتمام بالعقل، يولي الإسلام – كذلك – اهتماماً بالجانب النفسي للإنسان، ويراعي سيكولوجيته؛ عبر التربية والتوجيه والتصويب، فيغرس فيها القيم العليا، والمبادئ الأخلاقية، والمُثل الإنسانية؛ كالمحبة والتواضع والحياء والطهارة والجمالية، والتحكم بالغضب وعدم الانفعال، وغيرها، وبهذا تسمو النفس إلى مراتب الكمال وقمة الإنسانية.

إن الدين الإسلامي هو الضابط لرغبات النفس، والناظم للدوافع السيكولوجية، بشكل منظم ومتوازن، بعيداً عن الكبت والإماتة والإخصاء، فهو لم يطالب الإنسان بالعزوبية وكبت الغرائز، لكنه في الوقت نفسه يردعه عن الاندفاع الأعمى، والجري وراء إشباع الشهوات، بأي وسيلة كانت.

ومن هنا، فإن الإسلام – بمنهجيته المتوازنة والصحيحة – يقوم بتنشئة الفرد المتوازن بعيداً عن العقد النفسية، فينمو فيه الإحساس بإشباع الرغبات النفسية والجسدية، والأشواق الروحية، وبذلك تعمل ثلاثية (العقل والروح والنفس) مع بعض، بشكل متناسق ومتناغم، متفاعلة في الإنتاج والإبداع.

وعليه؛ فالمرء المتديّن ينأى بنفسه عن الآثام والمعاصي تلقائياً، وليس خوفاً من العقاب، وعلى هذا النحو يدفع التديّن الفرد للسمو إلى المراتب الإنسانية العليا.

الآن، وبعد كل هذه التوضيحات، نعود أدراجنا للحديث عن شمولية تصوّر (پیرەمێرد) حيال الدين. مما لا شك فيه أن الجميع يدرك اعتقاد (پیرەمێرد) الراسخ بالإسلام والالتزام به، كما أوضحناه سلفاً في القسم الأول من دراستنا هذه، ونجدّد التأكيد أنّ شاعرنا كان عارفاً بالله، متفانياً في خدمة الإسلام، وقد قضى شطراً كبيراً من حياته في الذود عن الشريعة الإسلامية، والدعوة إلى وحدة المسلمين.

فحين إدراجِه عبارة الدين في سياقات أدبية وشعرية؛ كان قصده في ذلك الإسلام لا غير، إسلام عرفه من القرآن، فالقارئ لقصائد (پیرەمێرد) وحِكَمه؛ يُدْرِك أن ما عناه بقوله الدين؛ هو الدين الإسلامي.

وحين يتمعن القارئ في مجمل تراث (پیرەمێرد)؛ من أبيات شعرية، وقصائد، ومقالات، وغيرها، يرى أن أديبنا لم يقصد ذلك التديّن التقليدي المتوارث لدى المسلمين في ذلك العصر، التدين المليء بالطقوس الجافة، والمقتصر على شعائر منزوعة الروح.

لقد كان (پیرەمێرد) كثير الانتقاد لنمط التدين الشّائع في المجتمع الكوردي في زمانه، داعياً للنظر في جوهر الدين لا شكله، وفي مقاصده لا حرفيته، وفي روح العمل لا مادته، فالتدين الحقيقي يترك أثراً ويؤدي وظيفة في حياة الفرد والمجتمع، وهذا التدين هو المراد في القرآن المنزل من الله – عزّ وجلّ – على رسوله محمد ﷺ.

وأدناه نعرض لمقالات كتبها (پیرەمێرد) عن مفهوم الدين وتأثيراته في حياة الفرد والمجتمع، نشرها في الصحيفتين الصادرتين آنئذ (ژیان) و(ژین).

1- مقالة بعنوان (الفلسفة والتوهان)، ژین ، العدد: 548، كانون الثاني 1938، ص: 1، يؤكد فيها أن الإسلام جامع لكل الأديان السماوية.

2 – مقالة بعنوان (بضعة من ديننا)، ژین ، العدد: 590، السنة الـ14، كانون الثاني 1940، ص1.

3 – خاصية الدين، ژین ، العدد: 888، السنة الـ 21، أيلول 1947، ص: 1، يتحدّث فيها عن اللذة الروحية التي يستشعرها المتدين، ويرفع من معنوياته وقوة إرادته، وهي لذة لا يمكن مقايضتها بكنوز الدنيا.

4 – الشجاعة من الديانة، ژین ، العدد: 897، السنة الـ 21، كانون الثاني 1947، ص1.

5 – صفحة تاريخ، هرم الدين، ژین ، العدد: 918، السنة الـ 22، آيار 1948، ص2، يعرض فيها بالقول: “إن معظم التيه الديني آتٍ من الشرق وإيران، وحين فتح عمر بن الخطاب هذه المنطقة، بزغ فجر الإسلام، لكن فيما بعد ظهرت الاختلافات”، وفي نهاية المقالة يفند مزاعم كانت رائجة في زمانه؛ بوجود علاقة بين المبادئ الشيوعية وأقوال الصحابي أبي ذر الغفاري – رض – قائلاً: “الشيوعيون ينكرون الله”.

6 – الحمية الدينية، ژین ، العدد: 919، السنة الـ 22، آيار 1948، ص: 2-3، يتحدّث فيها عن انشراح قلب المسلم بالدين.

7 – الإصلاح سبيل للفلاح، ژین ، العدد: 957، السنة الـ 24، آذار 1949، ص1، يعرض لتأثير الدين في ضبط سلوك الإنسان وتصويبه، وينتقد فيها الشيوعية.

8 – الدين والديانة، ژین ، العدد: 967، السنة الـ 24، حزيران 1949، ص3.

9 – التدين، ژین ، العدد: 102، السنة الـ 25، آذار 1950، ص3، يبرز فيها أثر التدين على الأخلاق، ويحذّر من أن الإنسان سيسير خلف أشياء أخرى إذا كان فارغاً من تدين، متسائلاً بتعجب: “الطالب تارك الصلاة، كيف لا يعتنق الشيوعية؟!”.

ولأن هذا الموضوع متداخل مع موضوع سابق، وهو فهم (پیرەمێرد) للإسلام والأخلاق وعلاقتهما ببعض، ولأجل تجنّب التكرار؛ نعرض لهذا الموضوع بعدة نقاط في سياق أبيات شعرية:

أولاً: وقبل كل شيء، يتوجب إثبات أن (پیرەمێرد) لم يقبل تفسيراً دينياً للوجود والحياة والإنسان؛ سوى التفسير الإسلامي، إذ شكّل الإسلام مرجعاً معرفياً وحيداً لـ(پیرەمێرد) لتركيب تصوّره الشامل حيال الكون والموجودات وحياة الإنسان؛ فالواجبات التي حدّدها القرآن والأحاديث الصحاح، كان أديبنا مؤمناً بها، بدءاً من الحقيقة الكبرى (وحدانية الله، وإفراده بالخضوع والطاعة)، ومروراً بإرسال الأنبياء – عليهم السلام-، والغيب، والبعث، والشيطان، ولغاية الرجوع إلى الله واليوم الآخر والثواب والعقاب، حتى فيما يتعلق بالقضايا القومية؛ يقول پیرەمێرد: “أخدم قومي من منظور ديني”، أي أن الروح القومية نابعة من شمولية التصوّر الديني.

والأبيات أدناه دليل على إيمان (پیرەمێرد) الرّاسخ بأنّ عقوبة الظالم معجّلة في الدنيا قبل الآخرة؛ لأن الله تعالى لا يرضى بالظلم:

ما مِنْ عملٍ شاق لدى العبد

إلّا هو عند الله يسير

ولكن شريطة الإيمان بالله

وأنْ تكون مظلوماً مغبوناً

آهاتك تُصْبِح فتيلاً من لَهَب

كالنّار في الهشيم تُحرق الظالم

ج

وفي قصيدة أخرى سمّاها (كفى يا قلب) يتحدث (پیرەمێرد) عن الإيمان بالآخرة كجزء من الإيمان بالله؛ قائلاً:

مُتوجِّهاً إلى بابِ (قاضي الحاجات)

بآهاتِ اللِّيل بدأ بالمناجاة

راجياً حفظَ موطنه ومرتع صباه

أن يتحرَّروا من أصفاد الجهل

منادياً يا الله، يا ملك الإنس والجان

احفظنا من فتن الشيطان..

ولا يخفى أن التزام (پیرەمێرد) الجاد والشديد في تصوّره ورؤيته للأشياء بمرجعية إسلامية، من جهة، ومن جهة أخرى: عدم إلمامه الكافي بعلوم الحديث، تسبب بوقوعه في أخطاء علمية، فها هو ذا يدرج في قصيدة نظّمها في مدح الرسول؛ عبارة (لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك) على أنها حديث قدسي، وظهر فيما بعد أنه مجرد كلام؛ مفاده أن النبـي خلق قبل آدم، وأن الله جعل خلق الكون لأجله، وهذا باطل لا أصل له.

ثانياً: للدين والتديّن أثر فاعل على الإنسان، إذ ينقّي باطنه من الأحقاد والآثام، فيجعل جمال المظهر مع جمال المخبر في صيرورة متزامنة، ويغرس فيه فضيلة القناعة بما يملك، ولا يطمع فيما عند الناس، كما ويبعده عن التلوّن والنفاق في التعامل مع الغير، والصدق مع النفس ومع الآخرين قولاً وعملاً. فالالتزام الديني يجعل المتدين يسمو بنفسه فوق المصالح الدنيوية، فإذا تقدمت المصالح الشخصية على المبادئ الدينية، فتلك علامة على ضعف الإيمان.

فلا بد أن يترك الدين أثراً على المتديّن، أيّ أن المتديّن يتحلّى بالدين في سلوكه وخلقه؛ فقد كان للإسلام تأثير في حياة الصحابة الكرام، بحيث لم يهابوا الموت حينما واجهوا الأعداء، ولم يبالوا بفقدان الدنيا، لأنها ليست نهاية الحياة، إنما بداية حياة حقيقية وهي الرجوع إلى واهب الحياة. وهنا ينوّه (پیرەمێرد) في أبيات إلى هذه الحقيقة، مؤكداً ضرورة إدراكها:

تغيّر طريق القلب واللِّسان كثيراً

لم يبق بينهما ودٌّ ولا تواصُل

صارَ هذا أسودَ كالقير، وذاك غدا أبيضَ كالحليب

لا يتذكَّران قرابتهما

لم يبقَ في القلب عهد ووفاء

واللِّسان بالكذب فصيحٌ وبليغ

هذا ما جنته السِّياسة عليهما

وأدوا الديانة في (تلّة سيوان)

وإلّا فإنَّ الدِّين يريدُ

أنْ يتَّحِدَ القلبُ واللِّسان

كلّ ما يقولُه اللِّسان مرجعُه القلب

لِئلّا يَنْدى جبينُه أمام الله والعباد..

حتى إنّ (پیرەمێرد) يتحدث عن النصر، إذ يفسّره بعمق؛ قائلاً: “النصر بالدين وليس بالمال والبنون، وليس بامتلاك الأملاك وحيازة السلطة، فلا شيء يعوض الإنسان إذا خسر دينه، لأن الدين يعلو على الأشياء جميعها، فعلى الإنسان المتديّن أن يضحي بالماديات والمناصب لأجل دينه، وليس العكس، فلا شيء يعدل الدين.

إنّ اللامبالاة، وعدم التمسّك بالدين، كانت لها تداعيات سيئة على الأفكار الغربية وسياسييها، مثل هتلر وموسليني وآخرين، وهذه الأفكار سرعان ما تسلّلت إلى المجتمعات الإسلامية بفعل النكوص عن المرجعية الدينية، لذلك يقول پیرەمێرد: “إن هذه اللعبة السياسية لا تليق بنا”.

ثالثاً: إن الالتزام الصحيح بالدين الحقيقي؛ القائم على أسس الفهم العلمي والتعمّق في الإسلام؛ باعثاً للتقدم والتنمية، فالتمسّك بالدين الإسلامي وانتهاج مبادئه وتطبيق أوامره، وإدارة الحياة استناداً لمسار الإسلام ومقاصده، يعدّ المصدر الأول لنجاحات دائمة وتقدم كبير وتنمية واسعة، وعن هذا يقول (پیرەمێرد):

الدِّين الإسلامي مُؤطّر

وضع لنا دستوراً

إذا سرنا على هذا النهج

سيكون التقدُّم حليفنا

فإذا اتّبعنا الأهواء

سنبقى كذلك حتى الممات

بعيدون عن النّهج لأقصى الحدود

تُرى لِمَ نتراقص علی أنغام الآخرين؟!

كيف يكون الدين مصدراً للتقدم والنماء عموماً؟، هناك بُعدان اثنان، أولاً: البُعْد الاجتماعي والمظاهر الإنسانية للإنسان؛ صون هيبة الإنسان وكرامته، وتعامل المحيطين بشكل حضاري ومدني؛ بصورة تليق بمكانة الإنسان باعتباره مستخلفاً في الأرض. والبُعْد الثاني: هو التقدم المادي، وتحقيق العيش الرغيد والرفاهية للإنسان.

رابعاً: من الأدوار المهمة للدين؛ منح الإنسان هوية على مستوى الفرد والمجتمع، فحين يمتلك الإنسان هويته الخاصة، سيكون بمقدروه التعامل مع الآخرين، بحيث ينزع إلى الحوار والأخذ والعطاء، دون أن يخشى الانصهار والتبعية، لاستناده إلى هوية تميّزه عن الباقين. وبهذا الصدد، يقول (پیرەمێرد) في موعظة من عشر مواعظ قدّمها هدية لمتابعي نتاجاته، وهذه المواعظ استلهام أكّدت عليها الشرائع السماوية:

مفتاح الشباب اتعاظ بالدِّين

بدون الدين يتعذّر الاتعاظ

الواضح أن الاتعاظ بمعناه الواسع؛ هو الاستفادة من نتاجات الآخرين الفكرية والأدبية والعلمية.

خامساً: علاقة الدين بالأخلاق، الأخلاق كالمرآة للإنسان، تُظْهِر حقيقة الالتزام بالدين، ومن جهة أخرى فالتدين ليس سهلاً إذا غابت الأخلاق، فالعلاقة ثنائية، وهذا ما أجمع عليه علماء الأديان، فالدين وثيق الصلة بمنظومة الأخلاق، فلا يصح الأول بغياب الثاني. وفي هذا السياق يقول (پیرەمێرد):

الأخلاق مرآة العلمِ والجاه

يتعذّر التديّن بدون الأخلاق

سادساً: التأثير العميق للدين والتديّن؛ يترك أثراً في حياة الفرد والمجتمع، ومن آثاره جعل الفرد والمجتمع المتدين؛ أهلاً للثقة وسنداً يمكن الاتكاء عليه، فلا يخذلك إذا أسندت ظهرك إليه. وهذا هو تصوّر (پیرەمێرد)، فقد كان يرى أن أيّ شخص أو جماعة متمسكة بالدين وملتزمة بأوامره ونواهيه، يمكن الوثوق بها واتخاذها سنداً، واللجوء إليها في المحن والشدائد. باختصار؛ بإمكان المتدين الحقيقي أن يكون معقد الأمل والثقة. ففي أبيات نسجها وهو يسرح بخياله في سماء كوردستان الكبرى، مستعرضاً حواضرها وناسها؛ قائلاً في وصف كورد موكريان:

كورد موكريان متديّنون معقد الأمل

لكنّهم يقاسون غبناً وهمّاً تحت سطوة ظالم..

هنا يصف كورد موكريان بأنّهم معقد الأمل، لأنهم أناس متدينون. وبصدد أثر الدين والتديّن أيضاً أنشد (پیرەمێرد) قائلاً:

كلّ ما في الأمر أن القناعة

واسطة لبلوغ الأسباب

وعلاجها الوحيد هو الدين

دين الإسلام حصن للعقل

والأخلاق تفضي إلى الخير بالدِّين

أسفي؛ هذا الماء العذب، عكر

إنّ فهم مراد (پیرەمێرد) من هذه الأبيات، لا يحتاج إلى تعمّق وشروحات كثيرة، فالقناعة معقد الأمل، وحماية الإنسان على مستوى الفرد والمجتمع، مناطها الخلق الحسن، والعمل الصالح، والأمر بالمعروف، وهذه من ثمرات الدين، وما نلمسه اليوم من تردٍّ وتراجع، مرده ضعف التدين والالتزام الديني، وتعكّر هذا النبع.

والآن ما زال الوقت مبكّراً للعودة الى ديننا وتديننا، فالمؤكد أن هذا التدين يترك أثراً فينا، إذ يجعلنا أشداء ومناضلين ورجالاً صالحين لا نهاب أحداً، كما يقول (پیرەمێرد):

والآن إذا توجّهنا إلى الله

سنكون في الصّدارة ولن نتخلّف

إذا نهضنا بالدين إلی الجهاد

واستذكرنا صلاح الدين الكوردي

وجاهدنا بأرواحنا للدين، كما بالأمس

سيتفرّق عنّا كلُّ أجربٍ مشاكس

قتل الكثيرون في الحرُوب السَّابقة

فلم تعد بهم طاقة على القتال.

مجلة الحوار ǁ العدد 190 ǀ السنة الثانية والعشرون ǀ شتاء 2024