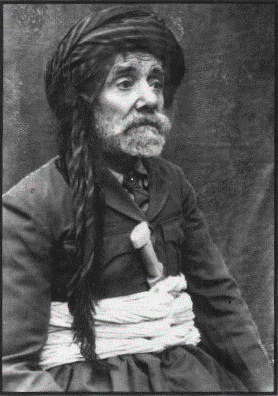

الشاعر والأديب الكوردي (پیرەمێرد) (القسم الثامن-

بقلم: عمر إسماعيل ـــ نقله إلى العربية: سرهد أحمد

- الفهم الصحيح للإسلام:

نبتغي في هذا القسم من بحثنا؛ إبراز كتابات (پیرەمێرد – الحكيم والأديب) بشكل عام، وقصائده على وجه الخصوص، فيما يتعلق بكيفية فهمه للإسلام، أو موضع الإسلام في مخياله، وبماذا كان يتميز عن سائر مثقفي وأدباء عصره، وما مديات تأثير المفاهيم الإسلامية على تصوراته، وإدراكه للقضايا المثارة آنذاك.

وبإمكاننا أن نقسّم )فهم الإسلام( في المجتمع الكوردي، بشكل عام؛ على عدة اتجاهات ظهرت في تلك الحقبة التي عاشها (پیرەمێرد)، ومنها اتجاه صوفي ذو فهم جاف مليء بالخرافات والقبورية والمزارات، وكذلك اتجاه ظاهري تقليدي مجرّد من الروح، يتعلّق أتباعه بالكتب العتيقة ذات الصفحات المصفرة، واتجاه آخر يضم المثقفين والنخبة القارئة، وهو اتجاه نشأ كردّ فعل ناجم عن الموقف الشوفيني للشعوب المجاورة تجاه الكورد، من جهة، ومن جهة أخرى؛ كره هذا الاتجاه لأهل الخرافة، حتى وصل بهم الأمر إلى معاداة الدين، وقد تزامن ذلك مع وصول المد الشيوعي واليسار الماركسي إلى كوردستان آنئذ.

فوسط تلك البيئة السائدة، يُعدّ (پیرەمێرد) من المفكرين والقراء القلائل الذين حظوا بعقل متفتح، وتصوّر سليم، وفهم مقاصدي للإسلام.

وانطلاقاً من هذا التصوّر سعى (پیرەمێرد) لإصلاح الأوضاع، وتوعية الناس. وقد انعكس ذلك على نتاجاته الفكرية وإبداعاته الأدبية، وأيضاً على سلوكه وتصرّفاته اليومية، وهذه حقيقة سنعرض لها أدناه؛ مستندين إلى قصائده وكتاباته الزاخرة بصحة الفهم وحسن القصد.

المحور الأول: الفهم المقاصدي للإسلام:

عموماً، هناك نمطان فكريان اثنان لفهم الإسلام؛ الأول: الفهم الظاهري؛ وهو نمط يقوم على الفهم الظاهري للنصوص، والتغافل عن الغرض من التنزيل، دون الالتفات إلى مقاصد الشرع، وكأن لسان حالهم يقول: لا حكمة في تنزيل كل هذه الأحكام والتشريعات، سوى إلزام الإنسان منذ البداية وإلى نهاية العالم؛ بالتشدّد في الالتزام ببعض الأوامر، والقسوة على النفس أثناء العبادات، دون أي هدف يحقّق مصالح الناس. في حين أنّه من الممكن حدوث تغيير في آليّات تنفيذ الأحكام، وَفْقاً لمقتضيات العصر، وتبدّل الأحوال الاجتماعية والحضارية، والتطوّرات الحاصلة على المستوىات الفكرية والثقافية الإنسانية عموماً.

وأمّا النمط الآخر؛ فهو الفهم المقاصدي للإسلام، الذي يقوم على فهم النص بمقصوده، ويدور المعنى عنده مع المقصد منه، لا مع اللفظ فحسب، أي بمعنى معرفة الأغراض والأهداف التي سـيقت مـن أجلها النصوص الشـرعية، أو الاجتهـاد في البحث عـن مقصد النص والحكم المنزل.

وهذا هو نمط (پیرەمێرد) في فهم جوهر الإسلام، وقد جاءت نتاجاته الأدبية والشعرية كنوع من الدعوة إلى الأخذ بالمغزى والأهداف العامة التي تسعى الشريعة إلى تحقيقها في حياة الناس، وتجاوز الفهم الظاهري، والتراث الفقهي لعلماء جاءت فتاواهم استجابة لمقتضيات مرحلة عاشوها، أمّا الأخذ بها في عصرنا الراهن؛ فيورث المجتمع معضلات شتّى.

لقد تأتى فهم (پیرەمێرد) المقاصدي والمنهجي للإسلام، متوائماً مع خصائص المجتمع الكوردي، ومتماشياً مع همومه ومشاكله وقضاياه، وكذلك مع آماله وطموحاته وأحلامه وأهدافه، بمعنى “الإسلام بنفس كوردي”، أي إن التدين والإخلاص ومعالجة مشكلات المجتمع الكوردي تأتي بالانتفاع من المبادئ والقيم العليا للإسلام، مع الاحتفاظ بالخصال الأصيلة، والطابع المحلي الرصين لهذا المجتمع، وليس توريد معالجات ونقل طبائع من نتاج بيئات أخرى مخالفة له جوهرياً.

وحال تمعننا في الأبيات أدناه، ندرك أن (پیرەمێرد) لم يبتغ الاستعارة من الفهم التقليدي الشائع للإسلام، إذ يتناول مقاصدياً شعائر الحج والصلاة والصيام؛ لاستشعار أهدافها المعللة بمصالح الخلق، وأنها ليست مجرد حركات وسكنات وتمتمات خالية من إدراك الوظيفة التي شُرّعت لأجلها، وأن الممارسة الطقوسية مؤشر على محدودية الفهم أو التكسُّب المادي بالدّين. وعلى هذا الأساس ينشد شاعرنا قائلاً:

إن طرحت هوى نفسك، فأنت شهم

وإن سرت خلف مرادك، فأنت للدينار عبدٌ

إن كانت صلاتك وصومك لمنفعةٍ

فأنت كعاشقٍ مهنته العضّ

كثرة الصلاة حرفة العجائز

والصّوم أصلُه في رمضان

والحج سياحة لرؤية العالم

ما ينفع ويبقى؛ هو البذل والعطاء

الكعبة، رفع قواعدَها إبراهيمُ الخليل

والقلوب موضع نظر الربّ الجليل

لقد وعى (پیرەمێرد) أن هذه العبادات جاءت لتربية الإنسان المؤمن؛ على الصدق والتقوى والالتزام والسلوك والخلق القويم، والتعامل برفق ولين مع الآخرين، وأنها ليست مجرد طقوس وشكليات خالية من الروح والمعنى، فالله تعالى يريد الجوهر لا المظهر، ولا التلوّن، والرتوش الخارجية.

ويحذّر شاعرنا من التناقض في التعامل، ويضرب لنا مثلاً بأشخاص يحطِّمون القلوب، ويجرحون المشاعر، ويأكلون أموال الناس بالباطل، ويشيعون الإفك والبهتان، ويمشون بالنميمة، ثم تراهم يتسابقون إلى الحج، فعبادتهم هذه رئاء الناس، وعدم ذهابهم أفضل بكثير؛ لأنه لا يحقق القصد المنشود وهو كفّ الأذى عن الخلق، والأجدر الامتناع عن ارتكاب السيئات، لأنه أصل الطاعات.

أنا زرت الكعبة، ولكن

زيارة القلب أولى لديّ

وفي هذا البيت إشارة إلى قيامه بأداء فريضة الحج وزيارة الكعبة المشرفة، وقد كان ذلك حين كان بعمر 31 عاماً، ضمن وفد رفيع منتدب من السلطان العثماني. وهو ينوه إلى أن الأصل هو تنقية القلب، ومداواة النفس، وتهذيب الأخلاق، والكف عن إلحاق الضّرر بهذا وذاك، وبخلاف ذلك؛ فالأفضل عدم أداء هذه الشعيرة.

وفي أبيات أخرى يشير إلى أحد أركان الحج:

في باحة (منى) تَنْحَر الأضحية

تهديها للذئاب وابن آوى

انحرها هنا، وقدِّمْها للجياع

تكن لك قلعة كآية الكرسي

إن مفهوم تقديم القرابين، إنما هو لإعانة الفقراء والمحتاجين، فالله -سبحانه وتعالى – ليس بحاجة إلى دمائها ولا لحومها، قال تعالى: [لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ] الحج: 37. أي؛ ليس المقصود منها ذبحها فقط، ولا ينال الله من لحومها ولا دمائها شيئاً، لكونه الغني الحميد، وإنما يناله الإخلاص فيها، والاحتساب، والنية الصالحة.

ويبدو أن (پیرەمێرد) أثناء أدائه المناسك، لاحظ ذبح الأضاحي بكثرة؛ إلى الحد الذي تسبب بخسارة كميات كبيرة من اللحوم وتلفها، دون الوصول إلى مستحقيها، لعدم وجود وسائل تبريد وتعليب آنذاك، لذا دعا إلى القيام بهذا النسك كل في موطنه، وتقديم لحومها للجوعى، وعدم ذبحها هناك، لأنها زادت حتى عن حاجة الذئاب.

وبعد مرور عقود من الزمن على منظور (پیرەمێرد) المقاصدي للأضاحي، أفتى علماء الدين بجواز قيام الحاج بذبح الأضحية في بلده، لضمان عدم تلف اللحوم، وانتفاع الفقراء بها.

ويسترسل (شاعرنا) قائلاً:

رغم عِلْمك بأن الدنيا فانية

لكنّك تشبّثْتَ بها كأنها باقية

لو عشت خالداً أبدَ الدهر

لما ظلَّ لمن يأتي بعدك مكان

فكما أعطاكَ الذي سبقكَ مكانَهُ

اعطِ مكانكَ لمن بعدَك، وارحل

وبشأن الصيام، هناك معانٍ ومقاصدُ يجب أن تتحقق، فليس لله حاجة في أن يمتنع أحدنا عن الطعام والشراب وهو يقارف الخطايا، قوله تعالى: [يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ] البقرة: 183.

وبهذه الوجهة أنشد (پیرەمێرد):

الّذين يصومون احتساباً

كأنّهم بأجنحةٍ يُحلِّقون

كما وينتقد (پیرەمێرد) بعضهم لعدم وعيهم بمقاصد الصيام، فبالرغم من صيامهم لكن لا أثر للرقّة في الشخصية، ولا طهارة النفس، وشفافية الروح، والعطاء! فهؤلاء لم يفهموا معنى الصوم، ولا العبودية الحقيقية؛ فتركهم للطعام والشراب مدعاة لاضطراب النفس، والملل، والهيجان، وفقدان السيطرة، والغضب، والانفعال، ولا يستعيدون توازنهم حتى إلى ما بعد العيد.

ويصوّر شاعرنا حال هؤلاء في أبيات:

في رمضان عليك الخشية

من جوعة صائمٍ، نهمِ العين

جوعُ الصّائمِ حتى المغيب

لكن نَهِمَ العين شراهةٌ لا تشبع

بعضهم يُلازمه الغضب حتّى في العيد

لا تُبالِ، فهم مثل كور الحدَّاد!

وهناك يريد (پیرەمێرد) القول بأنه إلى جانب تحصيل التقوى والخشية من الله، فإن الصوم مرتبط بالصبر، الذي هو الأساس الأكبر لكل خلق حسن، وأن لا يتحول الجوع الناجم عن الصيام إلى ثورة غضب وقسوة على هذا وذاك، خاصة أفراد العائلة.

إن حقيقة فهم (پیرەمێرد) المقاصدي للإسلام، انعكس على معظم نتاجاته من الحكم والقصائد، ولتجنّب الإطالة نكتفي بهذا القدر من الأمثلة.

المحور الثاني: مواءمة المسائل الدينية مع القضايا القومية:

عاش (پیرەمێرد) في أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، وهو خط زمني شهد انهيار الخلافة العثمانية، وتبلور الإيديولوجيا القومية؛ لتحل محل أفكار تلك الإمبراطورية الإسلامية المترامية الأطراف، ولاحقاً تشكّلت على أنقاضها عدة أقطار ذات صبغة قومية، وبرز بين ثناياها دهاقنة العروبة في العالم العربي؛ أمثال (أنطوان سعادة)، و(ساطع الحصري)، وفي تركيا سطع نجم القومجية الكمالية الطورانية: (حركة تركيا الفتاة)، وجمعية (الاتحاد والترقي). وكان لهؤلاء تأثير عميق في تصورات شريحة واسعة من المثقفين والنخب القارئة، ولم يسلم من سطوتهم سوى رهط قليل، بحيث ساد تصوّر مفاده أن التديّن والأفكار الدينية تتعارض كلياً مع الإيديولوجيا القومية، حتى بات كل طرف (المتدينون، والقوميون) يحسب نفسه بديلاً للآخر. وفي خضمّ هذه المناكفات؛ انبرى (پیرەمێرد)، معتضداً بعمق الفهم، وشمولية التصوّر؛ ليؤسّس أوّل فكرة تقضي بالمواءمة بين الديني والقومي، على الصعيدين النظري والعملي، في كوردستان.

فعلى المستوى النظري، نرى قصائده مليئة بالأحاسيس القومية، والهموم الوطنية؛ من منظور إسلامي، مبتغاه خدمة الأمّة الكوردية، والحثّ على النضال لنيل حقوقها القومية، معتبراً ذلك واجباً مقدساً نابعاً من عمق الدين الإسلامي. ومن جهة أخرى، يعتبر الحفاظ على هيبة الإسلام واجباً شعبياً وقومياً، وقد كافح بنفسه لتوطين ذلك معرفياً.

وأدناه أبيات دالّة على منحاه:

ديننا مصطفًى ومختار

والعمل الصالح خيارنا

نعدّ خدمة الوطن ديناً

فـ(حبُّ الوطن من الإيمان)

تنشئة الأولاد على نهج الإسلام

خدمة للقوم، للخاصِّ والعام

القوم يتضرّعون إلى الله من أجلك

إذا تآزر القوم، فالعون من الله

وفي السياق أيضاً، يبرهن (پیرەمێرد) على أن خدمة الشعب والأمة تليق بالمسلم المسالم المحافظ على السلام، ومردّ ذلك التنشئة الصحيحة على مبادئ الإسلام، والخشية من الله.

وفي إحدى قصائده؛ يقول:

الإنسان المسلم لا بدّ أن يكون سالماً

بيده ولسانه للناس خادماً

ما أبهى خشية الإنسان من الله

يسلك الطريق المستقيم، ولا يأبه

يخدم قومه وقبيلته

لا يحبّذ أن يتشفّع له أحد

كيفما عِشْتَ؛ جميل، لكن لا بالشر

حبّبْ نفسك إلى الله والبشر

ججججج

أراد (پیرەمێرد) بهذه الصياغة الشعرية التنظير للرجولة في الإسلام؛ التي تعني لديه اتّصاف الرجل المسلم بالسلمية، والخشية من الله، وخدمة الناس قولاً وعملاً، أي أن يخدم شعبه وقومه، وهذا هو المسلك القويم للرجولة الحقّة، إذا ما ترجمناها على أرض الواقع، وفقاً للمعنى المراد.

وعلى المستوى العملي والتطبيقي، خاض (پیرەمێرد) بالتوازي؛ نضالاً قومياً وكفاحاً إسلامياً في آن واحد، ودون أيّ تعارض بينهما، حتى أن انتماءه لعدة جمعيات دينية ومنظمات قومية، في الوقت عينه، جاء بهدف الدفاع عن الإسلام والذود عن النبـي محمد ﷺ، إذ إن جزءاً من نشاطات تلك الجمعيات شملت الدعوة إلى وحدة الإمة الاسلامية، ورصّ صفوف المسلمين.

فعلى سبيل المثال، أسّس مع سعيد النورسي (جمعية الاتّحاد المحمدي)، وهي جمعية دينية، إلى جانب تأسيس جمعية قومية باسم (تعاون وترقي الكورد)، برئاسة الشيخ عبد القادر عبيد الله، وكان (پیرەمێرد) عضواً نشطاً في كلتا الجمعيتين؛ وقد كان صاحب امتياز ورئيس تحرير صحيفة (كورد تعاون وترقي غزتسي)، الناطقة باسم الجمعية ذاتها، التي شكلت إطاراً لمواصلة الكفاح القومي.

وبالمستطاع نعت (پیرەمێرد) برائد فكرة المواءمة بين الديني والقومي في كوردستان، ورائد نظرية إعلاء شأن الأمّة عبر خدمة الدين والتدين، والقائل بأن حماية الهوية والعقيدة والتراث القومي الأصيل، يمرّ من خلال الكفاح لصون هيبة الإسلام.

والجدير بالقول إن طروحات (پیرەمێرد) جاءت لتفنّد مزاعم بعض المثقفين، والنخب القارئة آنذاك، وحتى الآن، حول الدين الإسلامي؛ بأنه لم يخدم الكورد، وقضيته القومية، أو بمعنى آخر لم يستطع المتدينون الكورد توظيف الإسلام لخدمة قضاياهم القومية، كما فعلت الأقوام المجاورة؛ كالترك والفرس والعرب.

لقد حاولت تلك النخب طمس طروحات (پیرەمێرد) الفكرية فيما يتعلق بمواءمة الديني والقومي، وذهبت باتجاه شـرح الموضوعات الشعرية ذات الصلة في تراثه الأدبي على غير المراد، حتى لا يصل مضمونها الحقيقي إلى شباب العصر. ولو كانت الظروف سانحة حينها؛ لجهة ترسيخ الاتجاه الفكري الذي خطّه (پیرەمێرد)، لكان الكورد من أكثر الشعوب التي استفادت من الإسلام.

إن (پیرەمێرد) المتدين، العارف بالله، والمحب للإسلام، كان توّاقاً لإفهام الناس الإسلام الصحيح، وبالقَدْر نفسه حاملاً هموم أمّته، لذلك لم يأل جهداً في إبقاء قضاياها حيّة لا تخبو، فتراه يسوق أبياتاً شعرية قلّ نظيرها تحت عنوان (المولد النبوي ونوروز)؛ لإسناد توجّهه الجامع بين القومية الكوردية والإسلام؛ فيقول:

ها هي أزهار الأرض وحشائشها تورق من جديد

وانحسر الشِّتاء ببرده

عسى أن تعود رياح الأمان لهذه الأرض

وأنْ تخبو هذه النار بأمطار نيسان

يا الله؛ يا نور السموات

أنر دربنا بمصباح مشكاة

لقد وصفتها: [نور على نور]

المولد والنوروز آذَنا بـ(الظهور)

ربيعانِ؛ أحدهما مولد الهادي

والآخر، نوروز الربيع

لقد تزامن هذان هذه السنة؛ في الشّهر ذاته

مبارك للكورد، لحن وأذان

نيّةُ المولود نستحضرها في نوروز

وفي تلّة يارة، نحتفي بالمولد

لذلك كان (پیرەمێرد) متحمّساً لإحياء ذكرى نوروز؛ كمناسبة قومية، وكدلالة على ذوبان الثلوج وحلول الربيع، وتفتّح الأزهار ونمو المروج، إذ تكتسي الأرض حلّة خضراء، وتعتدل الأجواء. وكان يباشر بتنظيم احتفالية كبيرة على تلة (يارة) في السليمانية، يحضرها جمع غفير من أهالي المدينة؛ يتقدّمهم أصدقاء ومريدي أديبنا، وتتخلّل الاحتفالية توزيع الحلوى، وتقديم وجبات الطعام.

وقد كان المناؤون وأصحاب الأفهام الضحلة يتهمون شاعرنا بالترويج لعبادة النار، متناسين رمزية إيقاد النار في نوروز، كمجرد إيذان ببشارة التخلص من ظلم الحاكم، وقدوم ربيع عهد الحرية.

وكان (پیرەمێرد) قد كتب في الردّ على المناؤين؛ قائلاً: “لقد خلقني الله بطبيعتي الكوردية، لا تلوموني، وها هو نوروز سيحلّ قريباً، وإن كان في العمر بقية، هذا العام؛ سأقرع لكم الطبل، وأقود الدبكة. وأنا أناشدكم يا أبنائي إن مت فادفنوني على (تلة يارة)، وضعوا مشعلاً عند رأسي، هو نور يضيء للكورد درب المستقبل. والله لست من عبدة النار، أنا أعبد الله وحده، اقرأوا آهات روح كهل الكهول؛ النار التي بمقدوري أن أوقدها وأطفئها، من يصدّق أني أعبدها؟!، الأوروبيون يحتفلون برأس السنة الميلادية بلعب القمار علّه يجلب الحظ؛ وأنا بنور من الله أضيء لقومي درب المستقبل.. إيقاد النار مجرد عادة متوارثة عن آبائنا وأجدادنا، وأنا أنتهجها. هذا النوروز هو يوم جديد أودع الله فيه الأحاسيس والمشاعر، اليوم نرى بأعيننا كيف تحيا ما على الأرض من أشجار وأزهار ومروج وكائنات”.

وفي الأبيات أدناه؛ يشير (پیرەمێرد) إلى هذه الحقيقة؛ بقوله:

أيُّها البلبل: ها قد حلَّ الربيع!

يشدو منادياً: يا لبدائع الربيع

ملأت الأرض زينة وجمالاً

وزيّنتِ السهول والجبال بالزهور

نوروز يوم جديد أطلَّ على الدُّنيا

ناثراً الحياة في كوردستان

وفي قصيدة (آهات الغم) التي نسج أبياتها سنة 1948، أي قبل عامين من وفاته، يتحدث فيها عن الإسلام، بوصفه ضامِناً لتلاقي مكوّنات العراق. وإنمّا أشير إلى تاريخ وضع القصيدة ونشرها، لكي يكون ذلك بمثابة الردّ على القائلين بتراجع (پیرەمێرد) عن مواءمة الديني والقومي، كذلك لتأتي القصيدة دليلاً على مضي أديبنا قُدماً في آرائه وتفكيره في حلّ قضيتنا القومية ضمن إطار العراق. وسنأتي على ذكر هذه المسألة بشيء من التفصيل في قسم لاحق بعنوان (القومية والكوردايتي).

وفي مواضع من أشعار صاغها (پیرەمێرد)؛ يتحدث عن تأزّم الأوضاع السياسية في العراق خاصة، والمنطقة العربية عموماً، واستغلال اليهود من قبل القوى العظمى لإحداث قلاقل في المنطقة، كما يناشد بالعودة إلى الدين، والتمسّك بالإسلام، والكفاح من أجله، واستذكار مآثر صلاح الدين الأيوبي الكوردي، وإنه بذلك سنجتاز أزمتنا بسلام، وتتبدل الأوضاع لصالحنا.

ما يحلّ بنا؛ عقوبةٌ من الله

لأننا نفضنا أيدينا من الدين

والآن أيضاً؛ لو توجهنا إلى الله

سنكون في المقدمة، ولن نتخلّف

صلاح الدين الكوردي إن استحضرنا ذكراه

وجاهدنا بأنفسنا لأجل الدين؛ كالأمس

سينفضّ عنّا كل أجرب وجهول

وفي وصيّته، التي سننشر نصّها في نهاية هذا الكتاب، ستلاحظون افتخار (پیرەمێرد) بأنّه تعرّض للاعتقال بسبب آرائه الدينية (سُجن مع سعيد النورسي على خلفية تأسيس جميعة الاتحاد المحمدي)، كما يعتبر نفسه محظوظاً لتزامن تلك الآراء مع دفاعه عن بني قومه، وكذلك يوصي المحيطين به أن يخدموا قومهم ووطنهم بصدق وإخلاص، دون مقابل، ويحذّرهم من الانحراف عن الدين، ويشدّد على معرفة الله والرسول، وتهذيب الأخلاق.

وكان لأحفاده نصيب من الوصية بالالتزام بالمسجد، خصوصاً ارتياد (حمزة آغا) مسجد الحيّ؛ لأن فيه ذكريات جدّه، فإلى جانب كونه بيتاً من بيوت الله؛ يُعدّ مركزاً لتعلّم العلوم الدينية، حيث يقول: “يشهد الله أنني لم انقطع عن ارتياده منذ عودتي”.

المحور الثالث/ حب الحياة وكراهية الحروب والاضطرابات:

كان (پیرەمێرد) فيلسوفاً حكيماً، وشاعراً مرهف الإحساس، وعارفاً ربانياً، ومصلحاً اجتماعياً، في زمانه.. ومعلوم أن الفيلسوف والشاعر والعارف والمصلح لا يتعايشون مع الحروب والقلاقل مطلقاً، فهم يزدهرون في بيئات آمنة، ويتحركون بعيداً عن أجواء العنف، فإنتاجهم المعرفي والأدبي والعرفاني ينمو ويتطور كلما كانت الأوضاع مستقرة أمنياً واجتماعياً، فالحروب لا تولّد إلا شراً مستطيراً، تتوقف معه عجلة الحياة، ويكبح بناء الإنسان. وعن هذا يقول شاعرنا:

كلُّ الحروب عاقبتها الخراب

لذا، فإشعالُ فتيلها مذلَّة!

وفي موطن آخر؛ يشبّه الحرب بـالبومة، ففي الميثولوجيا الكوردية يعدّ البوم رمز الشؤم والخراب، فالبومة إذا نعقت في قرية؛ إن لم تهدمها، قتلت صاحبها، وكذلك الحرب لا تجلب معها إلا الخراب والقتل والتهجير والدمار. أو يصفها مثل (رياح السليمانية)، فإذا ما هبّت فلا سعادة ولا سؤدد. لذلك يتضرّع (پیرەمێرد) إلى الله أن يبعد عن مدينته (السليمانية) الحرب، حتى يدوم الاستقرار، وتتواصل المسرّات، ولا يحرمون من التنزه في تلة (مامة يارة):

إذا نعق البوم في بقعة ما

إما أن تتهدّم، أو يموت صاحبها

هذه المدينة التي تطلّ مثل الجنّة

متى ما هبّت الرياح، زالت سعادتها

حفظنا الله من نار (هتلر)

نرجو من الله عيشاً دون غُمّة

عندما نكون بعيدين عن الحرب، فنحن أقرب إلى الله

أدام الله استجمامنا في (تلّة يارة)

وفي هذه الأبيات إشارة إلى الحرب العالمية الثانية؛ أحد أضخم الحروب، والأكثر دموية في تاريخ البشرية، إذ أزهقت أرواح ملايين الناس، وحلّ الخراب في أوروبا، وكاد شررها يطال الشرق وكوردستان عموماً، لكن الله سلّم. كما توحي الأبيات بحبّ (پیرەمێرد) للحياة، ونفوره من سلوكيات تطيح بالأمن والاستقرار، وتدمّر السلم المجتمعي والسلام العالمي، وتشيع الخوف والرعب.

والقول الفصل؛ إن (پیرەمێرد) كان يرفض بتاتاً فكرة الحرب والقتل وسفك الدماء، تحت أيّ مسمّى، وبأيّ ذريعة كانت، إنما سعى لإشاعة فكرة السلام والنضال المدني والتفاهم والتعايش المشترك ووحدة الصف.

وقد سبق شاعرنا عصره، الذي شهد حربين عالميتين، وبشأن عدوانية (هتلر)، وتسبّبه بإشعال حرب فاقمت خراب العالم، يقول شاعرنا:

لا يرضى الله هذا الخوف والرعب

وسفك الدماء على هذه الأرض

ببطون خاوية وبطون ملأى

لا يتركوننا أن ننعم بسلام

أنا لا أتوسّل لنفسي

فإني راحل، بلا عودة

لكني آمل أن تبقى كوردستان

كما عهدناها؛ مروجاً خضراء

شريحة الشباب المتعلمين

إنْ ناضلوا بحماسٍ وهِمّة

تكاد أرضنا أن تتحوّل إلى إكسير

ويتحد الجميع بآرائهم وتدبيرهم

وعندما نتوحّد، فلا ريب أن الله هو المعين

لا تشكنّ في صِحّة ذلك

وفي موطن آخر يشير إلى استخدام الولايات المتحدة الأمريكية السلاح النووي ضد اليابان، إبّان الحرب العالمية الثانية، وأن هذا السلوك يفنّد الدعايات التي كانت توصم الشرقيين والمسلمين عموماً بـ (المتوحشين)، إذ اتضح العكس تماماً.

وقد عبّر (پیرەمێرد) عن هذه القضية في اختزال شعري متسائلاً بتعجب:

كانوا يصفون أهلَ الشّرق بالمتوحشين

ونحن، قياساً بهم، لا نتّصف بذلك

فمتى خنقنا نحنُ الناس بالغازات؟

ومتى ألقينا نحنُ القنابل من الطائرات؟

في البحر والبر، وتحت الأرض، وفي الفضاء

لم يعد هناك مكان للأمنِ والاستقرار

بالله عليكم؛ دعوها تنتهي

وليقترب يوم القيامة

ففي ذلك ربحٌ لنا

لأننا نؤمن بالحشر والنشر

كما ينتقد (پیرەمێرد) الأشخاص الذين يؤثرون على الشباب بخطابات عاطفية، تدفع بهم إلى محارق الموت في حروب عبثية؛ غايتهم إحكام القبضة على السلطة. وكان يرى بأن طرفي الحرب هما المستفيدان فقط لرغبتهما بالهيمنة والتوسع، بينما يصبح الشباب وقوداً لتحقيق تلك الرغبة.

وبهذا الصدد يقول شاعرنا:

بعضُهم يظنّ أنّها إرادة الله

لكنّ الشياطين تزيّن للنّاس اتّباعَهم

يسحقون فلذات أكبادِنا تحت أقدامهم

ليعلوا هم؛ على أجسادهم المسحوقة

الشباب متحمِّسون تفور دماؤهم

يظنُّون أنهم يناضلون من أجل الشعب

أخزى الله الذين يرمون بهذه القلوب الصافية

إلى أتون الحرب، دون مبالاة

وَفْقاً لـ(پیرەمێرد) إن وجود المعارضين والأعداء في أي بيئة؛ يكون سبباً ومدخلاً للصراع، ومن ثم يكون اندلاع الحروب، ووقوع الاضطرابات أمراً محتماً، عندها تصبح الحياة جحيماً لا يطاق، إذ يختفي الأمن وتتلاشى الطمأنينة، حينها ليس بوسع أحد أن يغمض له جفن ولو للحظات، فما بالك بمصير التقدم والتنمية.

أي عمل هذا الّذي يُحطِّم قلباً

سيجرّدونك منه، وتبقى نادماً

إذا نمْتَ أمام عدوِّك

فلا تأمَن أنْ تستيقظ سليماً

النومُ مريح؛ حال عدم وجود أعداء

وليس أن تنزوي في زاوية خوفاً

إن كنتَ تحلّقُ عالياً بخيالك

إذا سقطتَّ بلا حبل، ستهوي ميّتاً

مهما كُنتَ نشطاً قوياً

فلا تأمَنْ من غدر الزمان

من الواضح أن (پیرەمێرد) كان يعلم أنه من الصعوبة – واقعياً وعملياً – الحؤول دون اندلاع الحروب، أو تحقيق السلام الشامل والدائم، لأن تجّار الحروب لا يسمحون بذلك، فهي مصدر ثرائهم، كما أن هناك أطرافاً وجماعات تحقق مصالح من وراء إشعال الصراعات والاضطرابات. وعن هذا يقول شاعرنا:

كثيرون يُحقِّقون رِبْحاً من اندلاع الحرائق

والمغفّل لا يجني سوى احتراق اليدين

مثيروها والعارفون بها

يجنون من النّار ذهباً

ومَنْ لا يدري ماذا يُفعل به

لن يجني سوى الدُّخان والحر

وفي أبياتٍ أخرى؛ يتحدث (پیرەمێرد) عن الحرب المدمرة التي أشعل أوارها كل من (روسيا وأمريكا وألمانيا النازية)، واكتوى العالم بنارها، واصفاً ما حدث بـ “الظلم”، كما يشير إلى تداعيات الحرب، وأن البشرية سئمت النزاعات والمعارك، ويؤكد أنّ الإسلام دين السلام، والسبيل إلى الأمان، وأنه الدين الذي يؤسس لمبدأ السلم العالمي، ويؤسس لثقافة نبذ العنف، وتعزيز التضامن الأخلاقي بين بني البشر.

وفي الأبيات أدناه؛ أوجز أديبنا قائلاً:

البشرية سئمت من الحروب

أنّى توجّه بصرُك؛ ترى الدُّنيا دامية

لا أدري لِمَ أصبح الموت رخيصاً هكذا

واستقباله بمثابة نزهة واحتفال

دين الإسلام وحده طريق السلام

[لا تُلْقوا…]، هو أمرُ الله وآيتُه

لقد ترسّخت لدى (پیرەمێرد) مبادئ المقاومة السلمية، والنضال المدني، ورفض الحروب، وبالإمكان تلمّس ذلك في نتاجاته الأدبية والشعرية المنشورة في الجرائد والدوريات آنئذ، بشكل بات المنسوب العالي لتلك المبادئ محط انتقاد المناوئين، إذ كانوا يتهمونه بالجبن.

وهناك كتّاب معروفون، مثل (حمه ملا كريم)، و (مارف خزندار)، أكّدوا في كتاباتهم صحة ما ورد عن (پیرەمێرد) من ثبات على مبدأ إيثار السّلامة، وعدم الانحياز للحروب والثورات المسلحة، طريقاً لتحقيق الأهداف، أياً كانت.

عجباً لهذا الاتهام بالجبن والخوف، ألم يواجه (پیرەمێرد) أعتى المعارضين في زمانه، واستطاع بقلمه فقط أن ينسف حقدهم تجاه الدين، وتجاه بني قومه، دون أن يألوا جهداً في هذا السبيل، مواصلاً كفاحه دون وجل.

وردّاً على هؤلاء كتب مقالاً في صحيفة (ذين) بعنوان (أشقى مني)؛ قال فيه: “في (اسطنبول) أصدرت جريدة (تعاون وترقي الكورد). وفي صحيفة (تان) الفرنسية المعروفة نشرت شعراً عن الكورد، وفي معظم المجلّات والصحف الإيرانية نشرتُ مواضيع خاصة بالكورد، ورفعتُ الراية، وصدحتُ مدافعاً عن كوردستان في تجمعات القوميين كافة، لم أخش أحداً، ولم آبه لحبل المشنقة!”.

إجمالاً، لم يجانب (پیرەمێرد) الصواب، فلو كان خائفاً وجباناً لما كانت له نشاطات سياسية وفكرية وثقافية، وانتماء لعدة جمعيات دينية وقومية.

المحور الرابع/ بيرةميرد والنضال المدني:

حين يتم رفض الحرب والصراع مبدئياً، فلا بد من وسيلة أخرى لنيل الحقوق والمحافظة عليها، ولأن من الوارد قيام الأفراد بالتطاول على حقوق بعضهم البعض؛ إذن ما السبيل لإيقاف ذلك، وإعادة الحقوق إلى أصحابها؟! هذا هو الوجه الآخر لفلسفة (پیرەمێرد) الرافضة للانخراط في صفوف حركات أو ثورات مسلّحة، حتى وإن كانت مطالبها مشروعة، مثل ثورة (الشيخ سعيد بيران) في كوردستان تركيا، فقد كان يرى عدم صواب اندلاعها، وأنها عقّدت طريق الوصول إلى الحقوق وأطالته، لكن بموازاة ذلك لم يرفع (پیرەمێرد) الراية البيضاء، ولم يترك مطالب قومه؛ دون أن يسعى إلى تحقيقها، ولو في الحد الأدنى، لذلك سخّر كل طاقاته وإمكاناته الفكرية والأدبية، مشدّداً على مواصلة النضال المدني؛ لاعتقاده الراسخ بأن الحكمة تقتضي الحفاظ على الأرواح وحماية حياة جميع المكونات والقوميات، ولا سبيل إلى ذلك سوى اتّباع الطرق السلمية، ونبذ العنف.

إن الإسلام هو مصدر إلهام (پیرەمێرد) في تشكيل منهجه العقلاني الاستقرائي الذي تميّز به عن باقي أدباء ومفكري عصره، فهو يرى أن الله خلق الأناسي ليعيشوا في سكينة وطمأنينة، تسودهم المحبة والاحترام المتبادل، والتآلف على العيش المشترك. فالإسلام ليس ديناً نظرياً مجرداً؛ إنما يدعو الناس إلى أن يكونوا مسلمين مؤمنين؛ مظهراً ومخبراً، خلُقاً وعملاً، أدباً ومعاملة، ويأمن بعضهم بعضاً. وبهذا الصدد يغرّد شاعرنا في أبيات قائلاً:

يقولون: لا تثق بوضيع الأصل

إنْ رأيته في الحج، فاحذرْ منه

الرجل المسلم يجب أن يكون سالماً

بيده ولسانه للناس خادماً

ما ألطف أن يخشى الإنسان ربّه

يلتمس طريق الصّواب، ولا يستأذن أحداً

يخدم قومه وأقرباءه

لا ينتظر أن يشفع له أحد

وفي البيئة العرفانية التي عاشها (پیرەمێرد) تفتحت عيناه، منذ صغره، على قصائد وأشعار مفعمة برقائق روحانية، كالتي أنتجها الأديب العارف (مولوي تاوكوزي) من أنساق مقامات التصوف والعرفان الرباني ومحبة الإنسانية.

واستزاد (پیرەمێرد) من مبادئ علم العرفان حين أقام بتركيا، من خلال الاطلاع على الموروث الصوفي لـ(مولانا جلال الدين الرومي)، وتأثيراته في الأحوال العرفانية السائدة بالمجتمع القائم آنذاك على التعايش الحضاري، واحترام الإنسان كمخلوق مكرّم من الله، وهذا ما زرع فيه أحاسيس عميقة تجاه الإنسان العظيم خلقاً، والمكرّم شأناً، وقبح منظر الحروب والعداوات، فلم يكن سهلاً على (پیرەمێرد) العارف بالله، إراقة دم الإنسان المستخلف على هذه الأرض.

فأهل العرفان لا يجيدون سوى المحبة وإشاعة الرحمة بين بني البشر، وألسنتهم لا تنطق إلا بالعشق الالهي فحسب، وبلسان العشق هذا يواجهون المظاهر السلبية والعصبية والتكبر والتباهي، ويعبّرون عن محبتهم للرب بالركوع والسجود، وبهذه القوة الروحانية يسعون لإنتاج مجتمع ملؤه المحبة والتكافل والسؤدد والتعايش المشترك، وإذابة التباينات. أناس كهؤلاء لا حاجة لهم بحمل السلاح، وإشعال فتيل الحروب، أو الانخراط في الثورات.

وفي هذا المقام، أرى توصيف البروفيسور (مارف خزندار) لـ (پیرەمێرد) بـ”المرعوب من الحرب”، سقطة أدبية، فخزندار يقول: “من الواضح افتقاد الحاج توفيق للقدرة على اتخاذ قرار إزاء هذين الموقفين المتعارضين؛ لأن سمة نضال بيرةميرد هي السلمية، فهو يخشى الثورة والسلاح، لذا لم ينضم إلى صفوف الثوار، وإن كان الطرف الآخر عدواً للكورد، وهذا الموقف لا ينسجم مع البناء السايكولوجي، والروح القومية لـدى الحاج توفيق، ويخالف أسس “الكوردايتي”، لذلك قرّر العودة إلى الوطن”.

إن توجهات (خزندار)، وأمثاله من الكتاب، إزاء (پیرەمێرد)، إجحاف كبير بحقّ هذه القامة الفكرية والأدبية الفارعة، لأنهم أولاً لم يفهموا طبيعته، ولا شمولية تصوّره، وثانياً: تنمّ عن عدم إدراك لبُعد نظر (پیرەمێرد) السياسي، ولا إحاطة كافية بالظروف السياسية والاجتماعية في تلك الفاصلة الزمنية التي عاشتها كوردستان والمنطقة. وثالثاً: أرى الحياد غائباً في نقدهم الأدبي، ورؤيتهم للموضوع مؤدلجة.

المحور الخامس/ الحاجة إلى تجسيد الإسلام في سلوك وحياة الفرد:

الإسلام من منظور (پیرەمێرد) ليس ديناً قائماً على النظريات والفلسفة المجردة، إنما هو منهج عملي جاد، يحتم على المتمسكين به أن يعيشوا إيمانه، ويجسدوه عملياً في حيواتهم الخاصة والعامة، باعتباره عقيدة وعملاً؛ لا ينفك أحدهما عن الآخر.

وعن هذا يقول شاعرنا:

ديننا مصطفًى ومختار

والعمل الصالح خيارنا

ويؤكّد (پیرەمێرد) أن تجسيد الإسلام لا يتم على مستوى الأمم والمجتمعات، دون أن ينسحب على الأفراد أولاً. ويشدّد على وجوب إخراج الإسلام من دوائر الأقوال إلى فضاءات الأفعال.

ويردف شاعرنا قائلاً:

المسلم أعماله يجب أن تكون صالحة

الالتزام بالإسلام ليس مجرّد كلام

ويشير (پیرەمێرد) في أبيات، إلى حديث الرّسول ﷺ: (اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي)، أي: اللهُمَّ ارحم وارفق بأمّتي، إذ يصوّر كيف تحمّل النبـي ﷺ المشاق، وواجه الصعاب، حرصاً على أمّته، بينما نحن اليوم لا نكترث لحالها؛ فيقول: “حين يتردد إلى مسامعي نداء رسول الله (أُمَّتِي) أشعر بالخجل، لأننا نفضنا أيادينا من الدِّين، وا أسفاه، هذا حالنا نحن أتباع هذا الدين وهذا الرسول؛ غير مكترثين ومسيئين، وحين نمضي إلى الآخرة؛ بأيِّ حال نرجو شفاعته”.

حين يتردّد إلى أذنيّ صداه يقول: وا أمتي

لا أعرف أين أنا، من شدّة الخجل

من الظلم أن يكون الدين هكذا، ونحن مسيئون

ونحرم شفاعته يوم القيامة

لقد كان (پیرەمێرد) في سعيٍ دؤوب لإعادة المجتمع الكوردي إلى جادة الصّواب، لكي يتجسّد الإسلام في سلوكه وأخلاقه، وضبط العادات والتقاليد الاجتماعية صغيرها وكبيرها بميزان الشرع، فقد شاع في المناسبات ومراسم العيد؛ إحياء طقوس المآتم، وإقامة مجالس العزاء مجدداً.

فكان شاعرنا يحذّر من هذه التقاليد؛ قائلاً:

كم كنّا نصرخ بأنه في أيام العيد

لا تقيموا المآتم بالعويل والنواح

لم تصغوا لذلك، فعاقبكم الله

لذا وَضَعكُم في عزاءٍ حقيقي

ومن خلال النظر في معاني الأبيات أعلاه، تتجلى ثلاث خصائص فكرية لـ(پیرەمێرد):

1- السلمية، ومعاداة الحرب.

2- اعتقاده الراسخ بالنضال المدني؛ فكراً وممارسة.

3- الحاجة إلى تجسيد الإسلام عملياً في السلوك والحياة.

وإذا أخذنا بعين الاعتبار مضامين الخصائص المشار إليها؛ نلحظ الثبات والموضوعية في فكر (پیرەمێرد) وفلسفته، بشكل يجعله في مصاف رجالات الفكر الاعتدالي الوسطي.

المحور السادس/ الذوق وسليقة التدين لدى بيرةميرد:

إلى جانب كون الدين ينمي الأخلاق، ويهذّب النفوس، ويسقي الأفئدة، ويغذّي الأرواح، يجب أن يرفع مناسيب الذوق والسليقة الاجتماعية، ويعلّمنا فنّ التعامل الحسن مع المحيطين، وبيان جماليات الحياة اليومية في المنزل والشارع والمسجد.

إن توقير المحيطين بنا، والنظر إلى الأفراد كمخلوقات ربانية؛ ليس كافياً، إنما الواجب احترام عقول الآخرين، وتقدير أذواقهم، وسليقتهم الاجتماعية، من خلال إظهار السلوك الرّاقي، والتحدث بأدب، كل هذه السمات جزء أصيل من التدين.

هذا ما كان يدعو إليه (پیرەمێرد)، ويشكّل محور التديّن لديه، ففي قصيدة عنوانها (مسجد السليمانية الكبير)، ينتقد مظاهر قلّة الذوق، وانعدام السليقة، لدى جزء من المجتمع، واصفاً الحالة بـ(التديّن الناقص)؛ قائلاً:

تعبتُ من اللّف والدوران كالثعلب

انسللت إلى داخل باحة المسجد الكبير

اعتقدت أنها خالية من (ما سواي)

وأن محراب العبادة؛ مكان الخلوة

لم أعلمْ أنها كسطحٍ ذو هوائين

(من كل فج عميق) حاضرون فيها

لأصحاب الأفئدة الواعية

نور كاك أحمد يتجلّى ظاهِراً

من الحوض وما يليه، في منتهى السوء

إنْ لم تصدق، فتعالَ وانظُرْ

الحوض الكبير، الذي يقولون عنه نظيف

مليءٌ بالطحالب، مثل روث البقر

ليس حوضاً، إنما مجمع المخاط والبلغم

المحور السابع/ يتضمّن فقرتين:

الفقرة الأولى: إذا ما تصفّحنا بعجالة ديوان الأمثال والحكم لـ(پیرەمێرد)، لتبيّن أن أديبنا كان وثيق الصِّلة بالقرآن الكريم، يتلوه باستمرار، ناهيك عن حفظ الكثير من الآيات، حتى إنه من أكثر شعراء زمانه استشهاداً بآيات القرآن في قصائده، فقد كان بارعاً في استخدام الآيات في نصوص أدبية مختارة؛ شعراً أو أمثالاً وحكماً؛ بحيث تكون منسجمة ودالة قدر الإمكان على الفكرة التي يحاول إيصالها.

الفقرة الثانية: وفي مواطن أخرى من القصائد والأمثال والكتابات التي خطّها؛ يظهر إلمام (پیرەمێرد) بالدين الإسلامي، ليس بوصفه متنوّراً ومثقّفاً فحسب، بل يتخطى ذلك حدود درايته الثقافية، إلى مجال المعرفة بالقواعد الأصولية وعلوم الشريعة عموماً، وهذا ليس غريباً على (پیرەمێرد) الذي درس في الكتاتيب والمدارس الشرعية بكوردستان، وتخرّج فيما بعد من كلية الحقوق في اسطنبول. ولإثبات صحة توجهي، سأذكر عدة أمثلة:

المثال الأول: كان (پیرەمێرد) من أشدّ المنافحين عن المرأة، معلناً الدفاع عن حقوقها، والتصدِّي لأشكال الظلم والغبن الواقع عليها، ويرى من الجور قيام الرجل بتطليق زوجته بذرائع واهية، أو يرمي عليها يمين الطلاق وهو في حالة هيجان وغضب، وبهذا الصدد يشير إلى أن المذهب الحنفي لا يبيح الطلاق دون أذن الزوجة وقبولها، حينها يكتسب الشرعية ويقع الطلاق، لكن في حال عدم رضا الزوجة وقبولها لن يصح ذلك، لأن الزواج عقد بين طرفين، والعقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين.

لا شك أن هذه القضية دقيقة للغاية، وليس لأحد الخوض فيها دون دراية فقهية واسعة، خصوصاً في ذلك العصر الذي عاشه (پیرەمێرد)، حيث كانت وسائل التواصل والإعلام ومصادر المعلومات ليست كعصرنا هذا.

المثال الثاني: إن (حقوق الله) و(حقوق العباد) مسألة أصولية بامتياز، وقد حدّد علماء الأصول أحكامها، فهناك حقوق خالصة لله، وهناك حقوق للعباد، وهناك حقوق مختلطة، فبالنسبة للحقوق المتعلقة بالله، إن شاء غفر للمقصّرين في حقّه، لكن لا تغاضي عن حقوق العباد، وسيعيد الحقوق لأصحابها.

المثال الثالث: وفي هذا المثال؛ يقول(پیرەمێرد) في إحدى قصائده:

يُحدّد لنا الشّرع أعمالنا كلّها

(إذا رفع المانع عاد الممنوع)

وفي البيت الأخير؛ إشارة إلى قاعدة أصوليّة مهمة، أصدر على أساسها العلماء والفقهاء عدة فتاوى، تتضمّن الترجيح بالأخذ بين فتويين شرعيتين. وبشأن هذه القاعدة كتب (پیرەمێرد) مقالة بعنوان (حقوق الدول)، نشرها في العدد الـ(656) من جريدة (ذين)، ناقش فيها أحد أساتذته في كلية الحقوق، واسمه علي حيدر؛ قائلاً: “كان حقّي بيك مدرساً لحقوق الدول، بعدها تولّى منصب الصدر الأعظم، جاء إلى خدمة علي حيدر، شاهد الأخير وهو يتحدّث معي حول الحقّ ومرور الزمن، وأنا أقول له إنه في جميع الأحكام والضوابط الفقهية، وعند أئمة المذاهب الأربعة، الحقوق لا تسقط بالتقادم، وذكرت له وجود ضابط فقهي آخر يقول إن كل حكم إذا كان جوازه لمانع، فإذا زال المانع عاد الممنوع، وهو عدم الجواز، وكذلك إذا كان الحكم حراماً لمانع، فإذا زال المانع عاد الحكم مباحاً أو مندوباً أو واجباً… فما كان من حقي بيك إلا أن قال لي: أيها الولد الكوردي، إيّاك أن تبوح لأحد بهذا، خشية أن تتطاير رؤوسنا”. وهذا النقاش الدائر في المقالة دليل على دراية (پیرەمێرد) بالفقه الإسلامي.

المثال الرابع: وفي موطن آخر ينتقد تلك الطرق الصوفية، التي تمارس ضرب السيوف، وتزاول أكل الثعابين والعقارب، خلال الطقوس التي يقيمونها في التكايا، ويعتبر ممارساتهم من ضروب الدروشة المحرمة. وهذا الموقف يحمل بين جنباته دلالتين، أولها: حساسية (پیرەمێرد) تجاه أحكام الحلال والحرام، وهي نابعة من إيمان عميق بمقتضيات الشريعة، وورع وتقوى والتزام بالدين. ثانيها: يُظهر ملكة التمييز والتأهيل الفقهي والمحاذير الشرعية لدى (پیرەمێرد).

وفي الأبيات أدناه يحذر (پیرەمێرد) من خطورة أكل الحرام؛ قائلاً:

يأتون إلى المسجدِ الكبير مسبّةً

يُشكلّون حلقةً حولها الدّراويش

أحدُهم يأكل أفعى، والآخر يبتلعُ زُجاجاً

يضربُ برأسه الحجر، تعساً له!

لا جَرَمَ أنّ لحمَ الأفعى محرّم شرعاً

فما الغاية من أكل لحم الأفعى القذر؟