الشعر الأندلسي بين نوازع الدنيا والدين

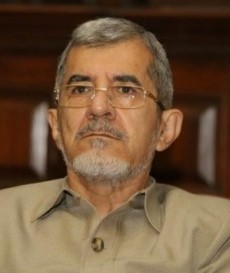

أ. د. منجد مصطفى بهجت

رأيت أن يشاركني الرأي والتأمل كلّ من نظر في الأدب، ولا سيّما الشعر، وشعر بتناقضات في شأن الدنيا والدين، وهو مما كنت عرضت له في فصل من فصول رسالة جامعية قبل نحو أربعين عاماً، وهذه الدراسة اعتمدت الشعر الأندلسـي([1]). ومن شأن الدارس الوقوف، في مثل هذه الدراسة، لتجلية الجوانب الإسلامية التي احتواها الشعر الأندلسـي، ومعرفة حجم هذا الاتجاه، قياساً على الاتجاه الذي يوازيه، ويقف على الطرف الآخر منه، من أجل إعطاء صورة متكاملة للساحة التي كان يتحرك فيها الشعر الأندلسـي. والدنيا ليست طرفاً نقيضاً للدين، ولكنها جزءٌ ناقص يكمّله الدين في نظرته الشمولية الواسعة لإطار الحياة، وحركة الإنسان على ساحتها، وخلوده بعد الموت. لقد انعكست نظرة الإسلام للحياة على الشعراء، فجاءت أشعارهم في مجملها ضمن هذا الإطار، ممثلة لهذا التصور. وتصوّر الإسلام يقوم على أساس المزاوجة العادلة بين مطالب الدنيا والدين، ويمنع الإخلال بأحدهما على حساب الآخر؛ فالدنيا ليست منكَرة في ميزان الدين، والإسلام يسعى إلى تحديد أهمية كل من الدنيا والآخرة بشكل دقيق، ويذكّر بضـرورة العمل والاجتهاد لهما على النحو الذي عبّرت عنه الآية الكريمة: [وَٱبتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلأخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنيَا](القَصَص: 77). قال القرطبي([2]) في تفسيرها: ” أي: اطلب فيما أعطاك الله من الدنيا الدار الآخرة، وهي الجنة. فإن من حقّ المؤمن أن يصـرف الدنيا فيما ينفعه في الآخرة، ولا تضيّع عمرك في ألا تعمل عملاً صالحاً في دنياك، إذ الآخرة إنما يُعمل لها. فنصيب الإنسان عمره، وعمله الصالح فيها. ومعناه: لاتضيّع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال، وطلبك إياه، ونظرك لعاقبة دنياك. قال أبو عبدالله القرطبي: وهذان التأويلان قد جمعهما ابن عمر في قوله: احرث لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً! قال ابن العربي: «وأبدع ما فيه عندي، قول قتادة: ولا تنس نصيبك الحلال، فهو نصيبك في الدنيا، ويا ما أحسن هذا!”.

وبين أيدينا من أحاديث الرسول – عليه الصلاة والسلام -، وأقوال الصالحين، في جواز الإقبال على الدنيا، والاستمتاع بمباهجها، دون الانقطاع الكلّي عن الآخرة([3])، والآية الكريمة: [فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشـِرُواْ فِي ٱلأَرضِ وَٱبتَغُواْ مِن فَضلِ ٱللَّهِ](الجُمُعَة: 10)، تشير إليه كذلك، فهي تقضـي بأداء الصلاة (الآخرة)، والانتشار في الأرض (الدنيا). قال بعض السلف: “ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة، ولا من ترك الآخرة للدنيا. ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذه”([4])، يشير إلى الحكمة والحصافة التي ينبغي أن يتحلّى بها المسلم، فالحياة ليست التخلص منها ونبذها، كما أنها ليست غاية وهدفاً أسمى، إذ حياة الإنسان لا تنتهي وتنقطع بالموت، وإنما الأمر انتقال من حياة إلى حياة، من الحياة الدنيا إلى حياة برزخية، ثم إلى الآخرة.

إن الإسلام ينظر إلى الحياة الدنيا نظرة إيجابية، إذ الإنسان مستخلَف فيها؛ وهو لذلك مطالب في أن يمارس طاقاته، ونشاطاته، كلها. ويتعرف على قوانين الطبيعة، ونواميسها، على النحو الذي يحقق الفائدة منها. ثم يصلها بالحياة الآخرة، دون جفاء أو تنافر، بل في وفاق واتفاق: [رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ][البَقَرَة: 201]. وحين يمدح ابن دراج القسطلي يزاوج بين الدنيا والدين، فيقول([5]):

سراجان للدنيا وللدين أشْرَقَا فشمسٌ لمن أضحى، وبدرٌ لمن أمسى

ومن هنا نقف على أمثلة كثيرة، ونماذج عديدة، تؤكد لنا هذه الصفة، ولا سيما في ميدان الشعر، بين مطالب الدنيا والدين، حيث أسلس الشعراء قيادهم لهما، دون أن يطعن ذلك فى دينهم، ودون أن يترجّح أمر على حساب الآخر. وإذا كان الإسلام – من حيث هو دين سماوي – شأنه البحث عن الحقيقة والأخلاق الكريمة، التي ينبغي أن تسود المجتمع، وكان الشعر من حيث هو فن من الفنون، غايته القصوى هي تسجيل الجمال، فهل تحققت المزاوجة بينهما؟ وإلى أي مدى عادت الدنيا منقادة للدين؟

إن الصـراع المتمثل بين مطالب الدين ومطالب الدنيا؛ لم يكن صراعاً بمفهوم أن لكل منهما غاية مناقضة تماماً للأخرى، بل كل ما في الموضوع، أن الشعراء والنقاد نظروا للأمر على أنه مسألة جدّ أو هزل، فتارة يستغرقون في طرق الجد، ويمضون في ميادينه، حتى إذا ما ضاقت صدورهم، وأدركهم الكلل والملل، ذهبوا يسيمون في مغاني الهزل، وأطلقوا لأنفسهم العنان في مجانيه؛ فالجدّ – غالبًا – ما يكون استجابة لدعوة الدين لتجسيد القيم والمثل التي جاء الإسلام بها، وأما الهزل؛ فهو يطمئن حاجتهم إلى الترويح عن النفس، وتسـرية الهموم، وفيه تشطح النفوس، وتبعد عن جادة الصواب. وحيث لم يرق الحال لبعض الناس، وأنكروا على الشعراء أو الرواة تناقل أخبار المجون، وإشاعته في كتبهم، أجيبوا على ذلك، وأبانوا الأمر لهم، في مثل جواب المقّري، الذي يعلل فيه إيراده الأزجال، لأن فيها ما فيها، فيقول: “كأن بمنتقد ليس له خبرة، يسدد سهام الاعتراض، ويتولى كِبره، ويقول:

ما لنا ولإدخال الهزل في معرض الجد الصُراح؟

وما الذي أحوجنا إلى ذكر هذا المنحى، والأليق طرحه كل الاطراح؟

فنقول في جوابه على الإنصاف: ولم تزل كتب الأعلام مشحونة بمثل هذه الأوصاف، وليس مرادهم إيثار الهزل على غيره، وإنما ذلك من باب ترويح القلب، وهو أعون على خيره. وللسلف في مثل ذلك حكايات يطول جلبها، ولا يقدح ذلك في سكينتهم، ولا يتوهم لسببه سلبها. ويرحم الله تعالى عياضاً إذ يقول:

قل للأحبة والحديث شُجون ما ضرّ إن شاب الوقار مجون([6])

وقد كان الشعور الذي يلازمهم، حين انصـرافهم إلى الدنيا، قائماً على أساس أنه اجتراح ذنب من الذنوب اليسيرة (اللمم)، ولذلك كانوا سرعان ما يثوبون إلى رشدهم؛ بعد أن يستغرقوا في مسارب اللهو والهزل. “وقد رأيت أن أكفّر ما تقدم ذكره من الهزل الذي أتينا به على سبيل الإحماض، بما لا بد منه من الحكم والمواعظ، وما يناسبها”([7]). وحين يروي المقّري أبياتاً في المجون، يشفعها بقوله: “سامحه الله تعالى”([8])، يشير بذلك إلى الذنب الذي يترتب عليها. كذلك يتضح أن الانسياق وراء طرق الهوى، والاستجابة لنداء النفس، أمر لا ينتقص من شأنهم، أو يقلّل من مقامهم؛ وإنما هو يعدّ من قبيل الظرف والطرافة، اللذين ينطوي تحتهما ذوو الفطنة والذكاء.

فقد عدّ المقري من حكايات الظرف: أن القاضي أبا عبد الله بن عيسـى من بني يحيى، خرج إلى حضور جنازة، وكان لرجل من إخوانه منزل بقرب مقبرة قريش، فعزم عليه في الميل إليه، فنزل وأحضر له طعاماً، وغنّت جارية:

طابت بطيب لذاتك الأقداح ورقى بحمرة وجهك التفاح

وإذا الربيع تنسمت أرواحه نمـّت بعَرف نسيمك الأرواح

وإذا الحنادس ألبست ظَلْمَاءها فضياءُ وجهك في الدجى مصباح

فكتبها القاضي طربأ على ظهر يده، قال الراوي: فلقد رأيته يكبّر على الجنازة، والأبيات على ظهر يده([9])!

على هذا النحو من المزاوجة كان التعلّق بأهداب الدنيا، والتمتع بزينتها المباحة، وكانت الآخرة بين عينيه، والجنازة بين يديه. ويعدّ أكثر دلالة في هذا، ما روي عن أبي بكر بن العربي ( ٥42ه)؛ الفقيه الجليل، من أنه كان في أحد أيام الجمع قاعدًا ينتظر الصلاة، فإذا بغلام رومي وضيء قد جاء يخترق الصفوف بشمعة في يده، وكتاب معتّق، فقال:

وشمعةٍ تحملها شمعةٌ يكاد يخفي نورها نارها

لولا نُهى نفسٍ نهت غيَّها لقبّلته، وأتتْ عارها

ولما سمعهما أبو عمران الزاهد (ت ٦٠ ٤ ه) قال: إنه لم يكن يفعل، ولكنه هزّته أريحية الأدب، ولو كنت أنا لقلت:

لولا الحياء وخوف الله يمنعني وأن يقال: صبا موسى على كبره

إذن لمتّعتُ لحظي من نواظره حتى أوفّي جفوني الحقّ من نظره([10])

وشهادة أبي عمران ذات قيمة في هذا المجال، فقد كان منقطع القرين في الورع والزهد والعبادة والعزلة، مشارًا إليه بإجابة الدعوة، لا يعدل به أحد، وكان ملازماً لمسجده؛ يقرىء ويعلّم، وله أشعار مدونة في الزهد والتخويف([11]). وابن العربي قاض شهير، وحافظ إمام، وفقيه أصوليّ متفنّن، وهو صاحب مؤلفات كثيرة تجاوزت الثلاثين، وكان من أهل التفنّن في العلوم، ومتقدّماً في المعارف كلها. إن انصـراف ابن العربي، وإقباله على العلم، لم يصـرفه عن الإقبال على الدنيا، ونظمه البيتين في الغلام الرومي، وهو ينتظر الصلاة. ولولا شهادة عصـريّه أبي عمران الزاهد، لفهمنا من أبياته شيئاً آخر، ولكن أبناء الجيل الواحد، والبيئة الواحدة، أدرى وأعرف بأبعاد الأبيات، والمراد منها. ولذلك قال: وإنه لم يكن يفعلها، ولكنه هزّته أريحية الأدب، ولم يجد في قوله بأساً، وأردف قائلاً: ولو كنت أنا لقلت… الأبيات.

وفضلاً عن ذلك، نجد أنه يتمثل في أبياتهما موقف لا شائبة فيه “إنه الانتصار، وعدم إجابة داعي الهوى، والصـراع في هذا الشأن طبعي، لأنه صادر عن الإنسان. وقد حكى القرآن الكريم هذا الصـراع في مثالين: نظري وتطبيقي، فقال في الأوّل: [فَأَمَّا مَن طَغَىٰ * وَءَاثَرَ ٱلحَيَوٰةَ ٱلدُّنيَا * فَإِنَّ ٱلجَحِيمَ هِيَ ٱلمَأوَىٰ * وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفسَ عَنِ ٱلهَوَىٰ * فَإِنَّ ٱلجَنَّةَ هِيَ ٱلمَأوَىٰ](النَّازِعَات: 37-41). وقال في الثاني: [وَلَقَد هَمَّت بِه وَهَمَّ بِهَا لَولَآ أَن رَّءَا بُرهَٰنَ رَبِّهِ])يُوسُف: 24)، حيث تنتصـر الإرادة المتصلة بالله سبحانه.

ومن هنا يختلف الفن الإسلامي في تصوير التجارب الإسلامية؛ حين ينتصـر للقيم الرفيعة التي قصد ترسيخها، وسعى إلى تعميق جذورها؛ فلحظات الضعف الإنساني لا تنتهي بالسقوط دائماً، شأن الواقعية الحديثة، وإنما ترعوي ويكبح جماحها، فإذا ما أصابها الخور والضعف، واستسلمت، وهوت، وأجابت نداء الهوى، فإنها لا تقرّ على قرار، حتى تثوب بعدها إلى الرشد، وتنتهي إلى التوبة النصوح.

ولابن العربي في هذا الباب أشعار، فمّما وصل من أبياته قوله في الغزل([12]):

أتتني تُؤنّبني بالبكا فأهلا بها، وبتأنيبها

تقول وفي نفسها حسرةٌ: أتبكي بعين تراني بها

فقلت: إذا استحسنت غيركم أمرتُ جفوني بتعذيبها

لقد حدت بابن العربي غاية فأدركها، ودعاه أمر فحقّقه، حيث قصد المعنى الطريف، والصورة المبتكرة، فصوّرها عاتبةً عليه، مؤنّبةً على بكائه بعين يراها بها، فعلّل ذلك معتذراً بأن بكاءه تعذيب للعين حين تستحسن غيرها. وعلى هذا النحو تأتي أبياته الثائية، في غلام ابن أمير من أمراء الملثمين، والسينية([13]) في غلام جميل الصورة في لباس خشن.

ونجد مثل هذا الشأن لدى الفقيه المحدّث الزاهد أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي، حين يستمع من أحد المنشدين إلى أبيات لـ(الوأواء الدمشقي)، فيطرب لها، ويقول: أو يظن هذا الدمشقي أن أحداً لا يحسن نظم الكذب غيره؟ لو شئنا لكذبنا مثل هذا، ثم أنشد لنفسه يعارضه([14]):

قمر بدا من غير وعد حفّت شمائله بسعد

قبلته ورشفت ما في فيه من خمر وشَهد

ولثمثُ فاهُ من الغرو ب إلى الصباح المستجدِ

وسكرتُ من رشفي العقيـــ ـق على أقاحٍ تحت رَند

فنزعت عن فمه فمي ووضعت خدًا فوق خدّ

وشممتُ عَرف نسيمه الـــــــ جاري على مسك وندّ

ونلاحظ كيف وصف نظم الأبيات بالكذب، وهو استمداد من معنى آية الشعراء: [وَأَنَّهُم يَقُولُونَ مَا لَا يَفعَلُونَ](الشُّعَرَاء: 226)، وهو ما يعزّز فكرة التنافس في الجانب الفني الذي لا نصيب له من الواقع. وليس جميع الشعراء يستجيز لنفسه الشطر الأوّل من الآية الكريمة، بل نجد طائفة لا ترضى لشعرها أن يكون في غير الطائفة المستثناة: [إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا وَٱنتَصَرُواْ مِن بَعدِ مَا ظُلِمُواْ وَسَيَعلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَيَّ مُنقَلَبٖ يَنقَلِبُونَ](الشُّعَرَاء: 227).

ومن الناحية الواقعية، نقل لنا ابن كثير موقفاً يبيّن العلاقة بين النظري والعملي، وهو يفسّـر آية الشعراء، فإن الشعراء يتبجّحون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم، فيتكثرون بما ليس لهم؛ ولهذا اختلف العلماء – رحمهم الله – فيما إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب حداً: هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا، لأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ على قولين. وقد ذكر محمد بن إسحاق، ومحمد بن سعد في الطبقات ، والزبير بن بكار في كتاب الفكاهة: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، استعمل النعمان بن عدي بن نضلة على (ميسان)، من أرض البصـرة، وكان يقول الشعر، فقال:

ألا هل أتى الحسناء أن حليلها بميسان ، يسقى في زجاج وحنتم

إذا شئتُ غنتني دهاقين قرية ورقّاصة تجذو على كل منسم

فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتثلم

لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم

فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين قال: أي والله، إنه ليسوءني ذلك، ومن لقيه فليخبره أني قد عزلته. وكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم [حمٓ. تَنزِيلُ ٱلكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلعَزِيزِ ٱلعَلِيمِ. غَافِرِ ٱلذَّنبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوبِ شَدِيدِ ٱلعِقَابِ ذِي ٱلطَّولِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ إِلَيهِ ٱلمَصِيرُ](غَافِر/ 1-3)، أمّا بعد، فقد بلغني قولك: لعلّ أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم، وأيم الله، إنه ليسوءني، وقد عزلتك. فلمّا قدم على عمر، بكّته بهذا الشعر، فقال: والله – يا أمير المؤمنين – ما شربتها قط، وما ذاك الشعر إلا شيء طفح على لساني. فقال عمر: أظن ذلك، ولكن والله لا تعمل لي على عمل أبداً، وقد قلت ما قلت. فلم يذكر أنه حدّه على الشراب، وقد ضمّنه شعره، لأنهم يقولون ما لا يفعلون، ولكنّه ذمّه عمر – رضي الله عنه – ولامه على ذلك، وعزله به[15].

والموقف الآخر من شاعرين، هما ابن حصن الإشبيلي، وابن خفاجة البلنسـي، أمّا الأوّل، فإنه بعد أن قال شعرًا فيه مجون، ختم أبياته بقوله:

لم أنلْ من كل ما فهــــ تُ به غيرَ التمني

إنما الشعرُ فكاها تٌ، وحسبي حُسنُ ظني

أما ابن خفاجة، فقد جاء تصريحه في مقدمة ديوانه، مناوئاً فقهاء عصره، بقوله:

ولم أحتفل بنقد أقوامٍ في مساليخ إنعام، [يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلٗا](لنِّسَاء/ 142)، ولا يعلمون مع ذلك أنه يستجاز في صناعة الشعر، لا في صناعة النثر أن يقول القائل فيه: (إني فعلت)، و(إني صنعت)، من أن يكون وراء ذلك حقيقةٌ، فإن الشعر مأخذٌ وطريقةٌ، وإن كان القصد فيه التخييل، فليس القصد فيه الصدق، ولا يعاب فيه الكذب، ولكل مقام مقال. وهذا السـرد من الكلام إنما يتكلم فيه أهله، ومن شأنه عقده وحلّه([16]).

ونتوقف وقفة متأنية عند رواية أوردها المقري، قال: حكى صاحب (سفط اللآلي)، أنه اجتمع في (أشبونة) ببكار المرواني، فقال([17]): قصدت منزله بها، ونقرت الباب، فنادى: من هذا؟ فقلت: رجل ممن يتوسل لرؤيتك بقرابة، فقال: لا قرابة إلا بالتقى. ثم قال: ادخل، فدخلت عليه، فإذا به في مصلّاه، ومسبحة أمامه، وهو يعدّ حبوبها، ويسبّح فيها. فقال لي: أرفق عليّ حتى أتمّ وظيفتي من هذا التسبيح، وأقضـي حقّك، فقعدت إلى أن فرغ. فلما قضـى شغله، عطف عليّ، وقال: ما القرابة التي بيني وبينك؟ فانتسبت له، ويسترسل في الحديث حتى يخبره بأنه ينظم الشعر، فيقول له: “فأنشدني، أصلحكَ الله تعالى، مما على ذكرك من شعرك”، قال: فطلبت بخاطري شيئاً أقابله به، مما يوافق حاله، فما وقع لي إلا فيما لا يوافقه من مجون، ووصف خمر، وما أشبه ذلك، فأطرقت قليلاً. فقال: لعلّك تنظم، فقلت: لا، ولكن أفكر فيما أقابلك به، فقولي أكثره فيما حملني عليه الصبا والسخف، وهو لائق بغير مجلسك. فقال: يا بني، ولا هذا كلّه، إنّا لا نبلغ من تقوى الله إلى حد نخرج به عن السلف الصالح، وإذا صحّ عندنا أن عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله ﷺ، ومفسـّر كتاب الله تعالى، ينشر مثل قول القائل:

إن تصدق الطير … لميسا[18]

فمن نحن حتى نأبى أن نسمع مثل هذا؟ والله لا نشذ عن السلف الصالح. أنشدني ما وقع لك غير تكلف، فلم يمدني خاطري إلى غير قولي من شعر أمجن فيه:

أبطأت عنــّي، وإني لفي اشتياقي شديد

وفي يدي لك شيء قد قام مثل العمود

لو ذقته مرة لم تعد لهذا الصدود

فتبسم الشيخ، وقال: أما كان في نظمك أطهر من هذا؟ فقلت له: ما وفّقت لغيره، فقال: لا بأس عليك، فأنشدْني غيره. ففكرت أن أنشده قولي:

ولما وقفتُ على ربعهم تجرعتُ وجدي بالأجرع

وأرسلَ دمعي شرارَ الدموع لنارٍ تأجج في الأضلع

فقال عذولي لمـــــّا رأى بكائي: رفقاً على الأدمع

فقلت له: هذه سنةٌ لمن حفظ العهد في الأربع

قال: فرأيت الشيخ قد اختلط، وجعل يجيء ويذهب، ثم أفاق، وقال: أعدْ بحقّ آبائك الكرام! فأعدت، فأعاد ما كان فيه، وجعل يردّده. فقلت له: لو علمت أن هذا يحرّكك ما أنشدتك إيّاه. فقال: وهل حرّك مني إلا خيراً وعظة؟ يا بُني إن هذه القلوب المخلّاة لله، كالورق التي جفّت، وهي مستعدة لهبوب الرياح، فاذا هبّ عليها أقلّ ريح لعب بها كيف شاء، وصادف منها طوعة، فأعجبني منزعه، وتأنّست به. وبعد أحاديث متنوعة، يطلب من الشيخ أن ينشده شيئاً من أشعاره، فينشده شيئاً من نظم صباه، ومن نظم شيخوخته، أنشده وقد بدا عليه الخشوع، وخنقته العبرة:

ثق بالذي سَوُّاك من عدم فإنك من عَدَمْ

وانظر لنفسك قبل قر ع السنّ من فرط النّدم

واحذرْ وقيت من الورى واصحبهمُ أعمى أصم

قد كنت في تيهٍ إلى أن لاحَ لي أهدى علمْ

فاقتدت نحو ضيائه حتى خرجتُ من الظلم

لكن ْقناديل الهوى في نور رُشدي كالحِمَمْ

قال: فوالله لقد أدركني فوق ما أدركه، وغلب علي خاطري بما سمعت من هذه الأبيات، وفعلت بي من الموعظة غاية لم أجد منها التخلص إلا بعد حين. فقال لي الشيخ: إن هذا يقظة يرجى منها خيرك، والله مرشدك ومنقذك، ثم قال لي: يا بني، هذا ما نحن بسبيله الآن، فاسمع فيما مضـى، والله وليّ المغفرة، وإنا لنرجو منه غفران الفعل، فكيف القول، وأنشد:

أطل عذارًا على خدّه فظنوا سلوّيَ عن مذهبي

وقالوا: غرابٌ لوشك النوى فقلت: اكتسى البدر بالغيهب

وناديت قلبي أين المسير؟ وبدر الدُجى حلّ في العقرب

فقال: ولو عن حبّه رحيلاً عصيتُ ولم أذهب

إن مروان لم يكتف بإنشاده أشعار ما هو فيه من الشيخوخة، وإنما أنشد أبياته في الغزل والمجون، وهو لا يتحرّج – على تقواه – من روايته إيّاها، ولا يجد بأساً، لأنه يطمع أن يغفر المولى سبحانه وتعالى له، ويتجاوز عنه، فالله المطّلع على السـرائر يعلم ما في الضمائر، وأبياته قيلت على سبيل الفكاهة، فما قدر هذه الفكاهة في إغضاء من يغفر الكبائر، ويغضّ عن العظائم؟ ويسدّد الشيخ خُطا الشاب، حين يسأله الزيادة من الشعر بما يملك به قلبه قائلاً: يا بُني، لا مَلّك قلبَك غير حب الله تعالى. ثم ينشده ثلاث قطع من شعره: بائية، ودالية، ولامية. وبعد أن يمضـي زمن على زيارة ابن الإمام إياه، يسأل عنه أهله، فيعلم أنه خرج للغزو واستشهد، ويشهد بفضله في كلامه: كان للمروانيين بالأندلس يدٌ عليا في الدين والدنيا.

وبعد، فما أبعاد هذه الرواية؟ وما آفاقها، فيما نحن بصدده؟

لقد أظهرت لنا الرواية – كاملة كما ساقها المقّري -: أن الشيخ المرواني كان على جانب كبير من التقوى والورع، وكان يعيش مع أسرته الصغيرة؛ زوجته وابنه، عيشة كفاف، معتمدًا على الصيد في سواحل البحر، وعلى كبره خرج للجهاد، وكتبت له الشهادة في سبيل الله. قرّر بكار المرواني مستشهداً أن السلف الصالح، وهم من هم من التقوى والورع، لم يكونوا يتورّعون من رواية شعر المجون، والنظم فيه. وهو لذلك ليس بدعاً فيهم أنه يأنس ويطرب لهذه الأشعار، لدرجة الاختلاط، وبين جوانحه قلب نابض بالحياة. إن هذه القلوب المخلاة لله كالورق التي جفّت، وهي مستعدة لهبوب الرياح، فإذا هبّ عليها أقلّ ريح لعب بها كيف شاء، وصادف منها طوعة! لكنه لا يخفي خوفه ووجله مما يترتب على زلل لسانه وانحرافه، ويمنّي نفسه بالعفو والمغفرة، “وإنّا لنرجو منه غفران الفعل، فكيف القول؟” وقوله هذا إقرار ضمني باقتراف المعصية في جنب الله، ولذلك لا يجازف في منح قلبه كله لهذه الأشعار، ويملّك قلبَه حب الله سبحانه وتعالى.

واستجابة بكار للغزل الماجن؛ إنشادًا واستماعًا، أدخل في اللمم منه في الكبائر، وقد فسّـر المفسّرون([19]) (اللمم)، كما جاء في الآية الكريمة: [لِيَجزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَٰٓـُٔواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجزِيَ ٱلَّذِينَ أَحسَنُواْ بِٱلحُسنَى. ٱلَّذِينَ يَجتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ ٱلإِثمِ وَٱلفَوَٰحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَ](النَّجم: 31- 32)، على وجهين:

الأول: فسّـر المحسنين بأنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، أي لا يتعاطون المحرمات الكبائر، وإن وقع منهم بعض الصغائر فإنه يغفر لهم، ويستر عليهم. كما قال في الآية الكريمة الأخرى: [إِن تَجتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنهَونَ عَنهُ نُكَفِّر عَنكُم سَيِّـَٔاتِكُم وَنُدخِلكُم مُّدخَلٗاكَرِيمٗا](النِّسَاء: 31). قال ابن عباس: ما رأيت أشبه باللمم مما قاله أبوهريرة عن النبي ﷺ: إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة؛ فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدّق ذلك أو يكذّبه. وجاء عن ابن مسعود وأبي هريرة تفسير (اللمم) بنحو النظرة والغمزة والقبلة والمباشرة، ما لم يمس الختان الختان، وهو الزنا. الثاني: قال ابن عباس: هو الرجل يلّم بالفاحشة، ثم يتوب، وقال: قال رسول الله ﷺ:

إن تغفرِ اللهم تغفر جمّا وأيّ عبد لك لا ألمّا

والمعنى هنا مأخوذ من قولهم ألممت به، إذا زرته وانصـرفت عنه، يقال ما فعلته إلا لـــُمامًا وإلمامًا، أي: الحين بعد الحين.

ومن المعنيين نخلص إلى أن الإسلام لا يرفض رفضاً باتاً اللمم بالذنوب الصغيرة، وهي نظرة تقوم على إدراك للفطرة البشرية التي يتجاذبها عنصرا الخير والشر.

إن قصة بكار المرواني، وأمثالها، تشير إلى أن سلطان الدين كان قوياً، وكلمته ماضية، ولذلك لم يتأخر في تحكيم رأيه في أشعارهم وأذواقهم، وأن إطلاق الشعراء أعنّة خيولهم في حلبات المنافسة والسباق، إنما يندرج تحت مفهوم إظهار البراعة والقدرة على إيراد كل معنى طريف نادر في الغزل والمجون، دون أن يمثّل ذلك شيئاً من واقع حياتهم، خلافاً لما رآه شوقي ضيف من أن كثيراً من فقهاء الأندلس تورّطوا في الشـراب تورطًا لا يُعرف لفقهاء المشـرق، وهو – عنده – يناقض طبيعة التزمت والتشدد الديني التي أشاعوها في المجتمع، وما كان يصحبها من الصـراع بين المسيحيين والمسلمين. بل بين المسلمين أنفسهم، وما اقترن بذلك من كثرة سفك الدماء([20]).

والواقع أن الأمثلة التاريخية لهذا التورّط – على حد قوله – شحيحة، بل نادرة، وأننا إنما نقف على الصور التي أوردنا نماذج لها آنفاً. وهي لا تعكس تورّطاً، بقدر ما تعكس نظرة جمالية محضة، وتساهلاً في القول، كما أنه لا ينبىء عن انحراف سلوكي، واستهانة بالقيم الخلقية المهيمنة في المجتمع. وإذا كانت هناك طبيعة تزمّت وتشدّد ديني سائدة في المجتمع الأندلسـي، فإن الصورة ينبغي أن تكون معكوسة.. انسجاماً مع التشدّد الذي يشير إليه. والشواهد التاريخية تؤكد أن المسلمين لم يمارسوا أي صورة من صور العنف مع المسيحيين على الصعيد الرسمي، بل كانت روح التسامح هي السائدة([21]).

وإذا كان هذا الصـراع موجوداً بين المسلمين والنصارى، فإن الصـراع بين المسلمين أنفسهم كان صورة من صور العنف الذي لا يكاد يتحدد مضمونه، فإن كان المقصود به ذلك الصـراع السياسي بين الحكام، فهو أمر لا يتعلق بالدين، بقدر ما يتعلق باستحواذ حب الدنيا على تلك النفوس.

وقد تقدّم موقف إحسان عباس([22]) من الشعر الأندلسـي بين الاتجاه الخلقي وطلب المتعة، والذي يؤكّد فيه أن هذا اللون من الشعر ليس فيه تبذل شديد، كما ليس فيه ما يخدش اللياقة والآداب، وعنده أن الشعر الأندلسـي لم يكن يعيش في جو من الانطلاق غير المحدود، بل كان خاضعاً لضـروب مختلفة من الرقابة، التي تتمثل في ثلاثة أنواع، هي:

١ ۔ الرقابة الذووية . ٢ ۔ الرقابة النقدية. ٣. الرقابة الرسمية.

ويسوق لنا أمثلة بين يدي حديثه.

وبعد، فقد ظل الدين منارًا للإنسان، يشدّهم إليه، وما فتىء وازعًا قوياً في حياتهم؛ ولم تزل الدنيا تغري بنيها وتشدهم إليها بما انطوت عليه من زينة وبهرج، والشعراء يخلدون إلى عواطفهم، ويستجيبون لندائها، وإذا ما جمحت بهم العواطف، ندّوا عن النهج الذي اختطّه الدين الحنيف. واضطربت المعادلة بين مطالب الدنيا والآخرة، لكنهم سرعان ما كانوا يعودون إلى المنار الهادي منيبين، تائبين، ولم يكن المجتمع يسيغ الانحراف، أو يرجّح كفة الانسياق وراء الدنيا.

بطاقة تعريف:

* الأستاذ الدكتور منجد مصطفى بهجت، ولـد في مدينة كركوك عام 1947، وأنهى تعليمه المدرسي في أربيل عام 1964. التحق بجامعة بغداد، وحصل منها على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية سنة 1968، وعلى الماجستير من جامعة الأزهر عام 1973، وأعقبها بالدكتوراه من الجامعة نفسها عام 1982.

* عمل مدرِّساً بجامعة الموصل ابتداءً من عام 1976، واستمرّ بالعمل فيها، ونال درجة الأستاذية عام 1990.

* اضطر لمغادرة العراق عام 1992، إلى اليمن، حيث عمل في جامعة صنعاء، واستمرّ بها حتى عام 1994. انتقل بعد ذلك إلى ماليزيا؛ ليعمل محاضراً في الجامعة الإسلامية العالمية.

[1] البحث مستل من رسالة جامعية للكاتب، بعنوان: الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي، 1981، ط دار الرسالة بيروت 1988.

[2] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، تفسير سورة القصص 13/ 314.

[3] ينظر: الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي، الباب الثاني، الفصل السادس شعر الغزل ص 392، كذلك: الخصائص العامة للإسلام، يوسف القرضاوي، التوازن بين الروحية والمادية: ١٣٢.

[4] الإمتاع والمؤانسة: ١٥

[5] ديوان ابن دراج رقم .٠١٢

[6] أزهار الرياض2/ 277.

[7] نفح الطيب 4/ 315.

[8] المصدر السابق 4/ 61.

[9] المصدر السابق 3/ 564.

[10] نفح الطيب 2/ 27، أزهار الرياض ٣/94-95.

[11] ينظر: التكملة 2/٦٨٧، الغصون اليانعة ص١٣٥، المقتضب ص٩٢، نفح الطيب3/ 296.

[12] نفح الطيب 2/ 30، أزهار الرياض 3/ 88.

[13] نفح الطيب 2/ 30، 2/ 27، أزهار الرياض 3/ 88.

[14] نفح الطيب 2/ 89.

[15] – تفسير ابن كثير، تح: سامي السلامة، ط دار طيبة، 1999، 6/ 174.

[16] – مقدمة ديوان ابن خفاجة، تح: سيد مصطفى غازي، الاسكندرية، ص 10.

[17] – نفح الطيب: ٣/334۔ ٣٣٩، وينظر: المغرب 1/ ٤١٥- 416.

[18] يروى: “إن تصدق العيس”، بل هذا هو الصحيح، لأن صدره: وهن يمشين بنا هميسا.

[19] تفسير ابن كثير، مرجع سابق 7/161.

[20] فصول في الشعر ونقده ص 143.

[21] قصة العرب في الأندلس، ص 39، 42، 76، الحضارة الإسلامية في الاندلس 23، حاضر العالم الإسلامي1/ 238- 239، أندلسيات 2/ 75.

[22] ينظر: الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي، في شعر الغزل والمجون ص392-415.

العدد 188 ǀ صيف 2024 ǀ السنة الحادية والعشرون